Dear Q:

昨夜我夢見我所有的願望變成一枚金幣掉在胸口上,可感的灼熱,於是我醒來,難以再入眠,所遺憾的是,我已忘記那些擊打我胸膛的願望是什麼。或許仍有更多失落的事物在夢中呼喊,但目前的夢都是無聲的。

直到收到你道早安的訊息之前,我都還在想著這個夢。那些曾被我們步履踩踏過的草地,或許正受著那幾場我們遺忘的細雨潤澤,長出蔥綠的新芽。遺忘的被歸為一處,不遠處定有一塊空地,用以存放我們所有被遺落的物品或時刻,如同搬家後遺留下的電視櫃、沙發與安全帽交互堆疊在騎樓。

那大概是每日累積起來的枝微末節,有一些我回頭看你而甩動的髮尾,有時候我們埋怨對方的心眼,或是你幫我理衣領和撥瀏海的片刻……就這樣解離出來,被搬運到那塊遺忘空地。

但我仍盼望所有時刻都能被你深記,那些打開車窗兜風的夜晚,高架橋下的吻與擁抱,期盼那些記憶深烙在你的腦海,因為你答應要替我記得。在那次我為了某本遺失的日記,某本在水中被搓揉成團與被丟棄的日記,而驚慌自己或許什麼都不再剩下的時候,你輕聲告訴我會替我記得。

這是我到北部的不知第幾個冬天,但永遠都像第一次經歷一樣覺得冷。尤其是下雨的時候,寒氣刺骨,喚醒所有被隱藏的疲憊或是憂鬱,整個城市陷入一片灰色中,這時候最容易感到孤單,像永遠活在漫長沒有盼望的同一天裡,隔日醒來發現手機上還是昨日的日期。令我忘記夏天高溫中,將人精神消耗殆盡的熾熱,以及反覆吹送冷氣無法發汗的那種不適的,忘記一切的,轉而渴望夏日,甚至是像沖繩那種亮度最高的夏天,太陽與空氣共生的夏日,燎原式的夏日,也想要它快來。

劫後的你是否也被關在冬天裡?可就像我們約定的那樣,那些你從甜軟到艱澀的人生,能都被我抱在胸懷收藏,如同你也是這樣善待我。所有暗夜裡溫柔的觸撫,甚至是出自於想像的理解,或許成為我們緩解疼痛的麻藥。我們需要度過時間,接受時間帶來不可逆的所有改變,等待時間的床榻壓出我們的身形,直到某日可以坦然在時間中安歇。

我無力處理人生的僵局,只能靜置它,披上獸皮生活,工作、休息,把自己活成另一個人。碩士論文甚至是拖到最後一年,咬著牙在恍惚之中完成,朋友問我,那幾年我到哪裡去,怎麼不寫了,他們不知道我為了讓自己活著,其實無暇顧及其他。我是如此努力的想讓自己活著。因而事到如今,在準備要出書的前夕,暗夜時分我往往想的是這樣一手爛牌,打到這樣可以了吧!因而我可以在書裡,寫給你這幾頁。

我們二人各經大劫,你的傷痛比我更甚,憂傷也更長。為你吹髮時,你肌膚檀香的氣味,還有髮絲間隨著水氣逸散而出的哀傷,我同時呼吸到了。還有些那些你不經意吐露的夢,那些你要乘坐飛機至海外洽公,在機上遇到舊同事的夢,夢裡出現舊友的面孔都在刮著你的心,那些陰影如壯大的樹根在毀壞的城牆與破碎的磁磚間頑強的生長,吸取土壤中殘存的活物的氣息,那些可怕的夢讓你逃避睡眠。

更多的傷,我們將它放在原處,等待它有一天變得無足輕重,或等待有一天我們能走得離它更遠。你悲傷將欲遠行,我陪你搭了好遠的車,或為你找到可以掛單的禪寺,等待你繞到島邊的稜角,坐看潮汐,等你願意度過冬眠而甦醒。

話語有限,當我看完《一個巨星的誕生》淚流不止的走出電影院,這部電影已被翻拍長達四次,但仍有演繹不盡的趣味。某些鏡頭特別美的 Lady Gaga 在其中被困在某種話語的困境裡,正如我以為我懂你,卻難以精確的向你傳達我懂你,所有的話語說出來都成餘燼,我們只能孤獨的,各自對抗世界。而我真正想向你說的,這些文字皆難以觸及十分之一。

那陣子往往我夢見自己擁有一盒不起眼的沙,在全黑的斗室裡潑灑,轉眼會變成星光,但一拉開窗簾便會消失,我總是來不及等到你在我夢中也看上一眼,窗簾便被拉開。

我多想讓你也看看。

漫長數月,你由浪遊回歸,我帶著你逃到台東海濱,鋒面帶來的雨水勸退許多遊客,獨棟的民宿裡只有我們兩個人,啟程前我患了感冒,當地的雨水還是很冷。海不如我想要給你看的那種藍,變成憂鬱的點畫,像安哲羅普洛斯的電影蒙上一層霧。那幾天,我們在人跡罕至的海邊搭著肩唱你喜歡的老歌,時近中午走到小漁港,看著帶著油汙的疲憊漁船,聞著鹹腥的海水氣味,等了很久才上菜的,吃了一桌海鮮。回程買了一個紅豆麵包作甜點,下午在正對大海的雙人床上擁有一段長而安詳的睡眠。雨水、海水、眼淚、溫泉,一切的水,總有一天,我們能洗去那些根植的憂愁。

平日,我還是穿著舒適的白色短T俯案工作,泡一杯無糖紅茶加上植物奶,累了到附近的公園散步,吃光冰箱中的蔬菜,再填滿它,洗淨再曬乾那幾件重複的條紋上衣,下午出門為學生們上課,獨立而且安靜的過日子。偶爾在做菜失敗時,想起你為我做過的紅蘿蔔炒蛋、煎鮭魚,還有搜刮冰箱食材胡亂燉的好喝的湯,以及切好讓我帶出門的水果。

你那些用木頭鉛筆寫下筆畫溫順光明的讀書便條,散落在抽屜,數十本書堆在桌旁。我的日子用樓下小狗的叫聲,早上七點半鄰居上班的關門聲,還有每週二十分鐘,隔壁大樓大型馬達運作的聲音,當作背景音樂。這些往復的事物,充斥著忙碌的生活,有時美好到我忘記自己仍在等待。

等待你的工作假期與回返,讓住所充斥你的聲音,與我一起調侃小貓的拙樣,去吃你喜歡的火鍋,分食更多樣的菜色。大劫之後我們身邊的朋友換過一輪,聚光燈打在離我們遙遠的地方,等我們迎上前去,難免步履匆忙。那些終於卸下案子的某日,或是舉杯歡宴後的宿醉,我們才往往有了晚起的理由,甚至錯過中午前最後的晨光。

所有我們相遇的時光如此可貴,我是說那些爭執也是,都是為了往後的回憶作預備。自然在那些等待消息的幾年間,雖有更多相處的時刻,卻也同時承受夢想殞落的重力,我的倔強與你的脾氣彼此對峙,非要把彼此弄得不快樂以試探關係,那些生硬的力度,那些女孩子的心思,想來是難懂而且令男生為難的。那些至今看來珍貴相依的時刻,被當時的我們浪擲殆盡,但路沒有走散就好,還繼續走就好,我是這樣想的。

今天不知明天,今年不知明年,我也不確定明年我會在哪裡,做些什麼,相較之下我們能共度以及對談的那些深夜何其奢侈。你喜歡說人生的快樂是有限額的,你早已用盡,我也相信額度的說法,但確信你的額度比你預期的要多。

我們用投影機,將大螢幕投映在白牆上,吃著水果看著美劇,你喝啤酒,我喝奶茶的時光何其奢侈,但同時我們也知道往後將有其他的歡笑來覆蓋生活。我們曾談過往後餘生,我對於永遠這個詞念念不忘。然而永遠究竟是什麼,我們甚至不知該指著何物起誓,連宇宙都有終了。「永遠」對於微小的人類,或許是知道有些確切值得珍惜的事情,會隨著今天過渡至明天,這就是永遠那小小的,簡單的樣子吧。

即使這些年一個人的旅行,也常在心裡與你對話或是爭辯,或是看著咖啡廳空出來的對座,想著如果你在,是否也會像我一樣喜歡這個地方。去年與芬伶老師參加香港學弟的婚禮,商務大樓裡的一個教會,輕盈又篤定的儀式。我半生不熟的猜著粵語的意思,聽著他們的誓言,想著自己這些年來雖然沒有穿上婚紗,但早已用日子在履踐這些尚未落定的約盟,於是為著自己也有澄淨無暇的關係而欣慰。

K的婚禮中,我想著前些年在香港,與你在朱銘展覽旁的一家小咖啡店,喝咖啡與檸檬茶。後悔看見雪糕車,沒有告訴你我想吃。急著想告訴你我們當初不敢坐的叮叮車其實很簡單,坐錯了頂多繞一圈還是會回到原點。想告訴你下次再到迪士尼希望看見你笑。

但願這些光芒萬丈的輕盈,將能助我們對抗現實的重,將我們高舉過世界。大難不在來日,我們已經過完人生的大難了。等到我們足夠輕盈,或許我們就能跨出這一天,只有溫柔長存。

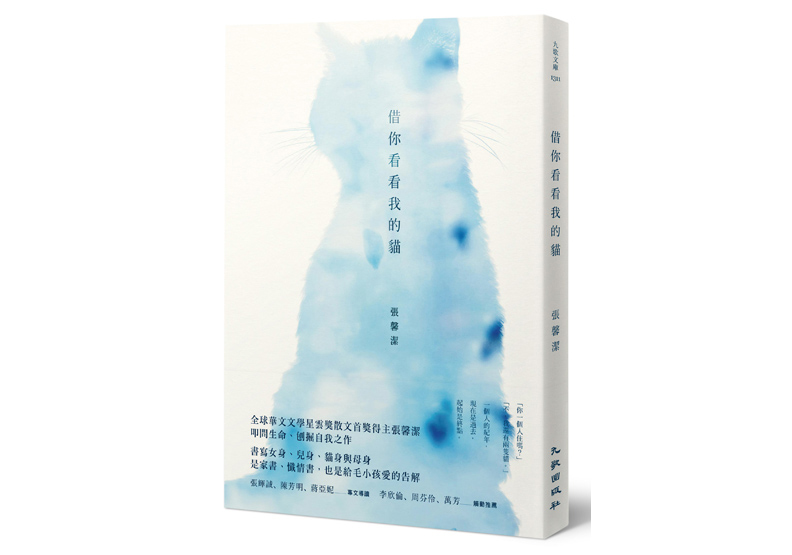

本文節錄自:《借你看看我的貓》一書,張馨潔著,九歌出版。

本文節錄自:《借你看看我的貓》一書,張馨潔著,九歌出版。