其實,真正決定是否是個幸福家庭的關鍵,通常不是外在條件,與家人相處最重要的往往在於:尊重、包容與共鳴。我們可以思考,當與家人在一起時,是否感到愉快、自在?如果期望能和家人們一起玩樂、一起吃美食、一起大笑的和樂相處,首先得要放下對彼此因嫉妒、怨恨而緊緊拿在手上的防備與武器。

儘管看起來只是極單純、簡易的舉動,但當自己已經滿身瘡痍時,往往會在不知不覺間說出帶刺的言語,因此實踐這件事並沒有想像中容易。

正是因為太了解彼此、與彼此人生有著太多重疊,家人才往往會帶給彼此最深刻、頻繁的痛苦和傷害。

就外在層面而言,「金錢」也是家人間容易傷感情的爭執原因之一:

「誰賺的生活費比較多?」

「為什麼要把錢給婆家或娘家?」

「為什麼把錢浪費在沒意義的地方?」

這一些問題的起因都是錢,可是仔細探究,問題的核心往往不是如此膚淺;而是源於對彼此的嫉妒、被冷落感、被剝奪感、自卑感等情感問題。

當人遇到金錢問題時,大多會爭得面紅耳赤,而這些爭執通常是源於某種「心理情結」作祟,「金錢」只是誘發該情結的原因之一而已。金錢,在這個時候已經不單純只是貨幣,同時也成為了象徵愛、地位、人品的量尺。

當一家人不斷計較、爭論:「誰花的錢比較多?」、「誰該對此負比較多責任?」時,就得開始意識,彼此間的負面情緒已大於正面情緒,該試著先處理好彼此的情緒問題。

大家總說:「家,是最溫暖的避風港」這句話本身並沒有錯,問題在於這座避風港該由誰來打理?該由誰照顧自己又餓又累的身體?是否因為某些人的犧牲,最終才得以換來一家人比較安樂、舒適的生活呢?

過去有不少家庭,皆由母親們來扮演著犧牲者的角色,姑且不論現代是否仍存在著,類似於舊時代的母親類型。假設現代依然有咬牙苦撐,刻意磨滅自我意志,宛如家庭附屬品般生活的刻苦母親,那樣的母親角色,恐怕也不是以一種健康的型態存在於家庭之中。

手足之間也是如此,過去的時代,有無數的家庭製造出各種型態的「被犧牲者」—為了家中兄弟而被犧牲的姊妹、為了其他弟妹選擇一肩扛起家計的長子或長女、又或是因為哥哥姊姊較為受寵而被冷落的老么等等……反觀現代,若面對這樣不公平的要求時,應該少有能欣然全盤接受的子女吧。身為家庭的一員,我們能做的,就是盡力讓事情成為所有人都認同的公平選項。

家庭,也是一種團隊,因此在決定任何事情時,皆需要某種程度的磨合。尤其是面對養育子女的問題時,更應尊重彼此原有的性格。

一旦只顧著照自己的步調行事,往往會對孩子帶來致命的傷害。若父母過度獨裁,企圖操縱整個家庭,那麼將導致孩子們在未來,會出現無法適應任何團體生活的情形。

當發生傷心的事,感覺只有自己被冷落、受到不當待遇時,最適當的方式是使用簡短、扼要的言語表達自己的感受。由於家人是太過親密的存在,所以也經常會因誤會衍生成負面情緒;無論一開始是有意或無意,這股過度猛烈的情感洪水,最後都會傷害了對方。

當類似的經驗一次又一次的累積,反倒會因為彼此是家人而更難開口表達。此時,試著不將彼此當作家人,而是不好相處的職場上司、同事,接著在內心整你理好希望坦露的情緒感受,透過言語或訊息一口氣向對方傳達。

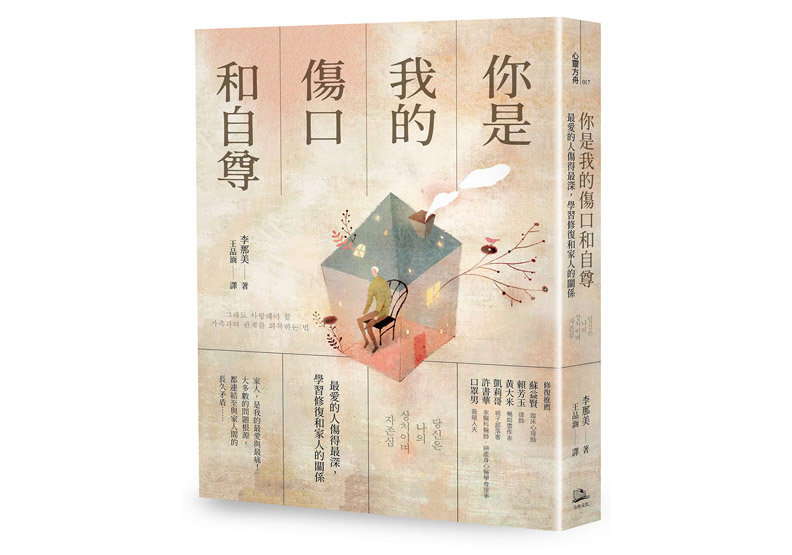

因為是家人,而處處投入過度的情緒,或是希望擺脫家人們加諸於自己的無謂干涉與恐懼,想讓心靈獲得喘息時,不妨試試這個方法吧! 本文節錄自:《你是我的傷口和自尊》一書,李那美著,方舟文化出版。

本文節錄自:《你是我的傷口和自尊》一書,李那美著,方舟文化出版。