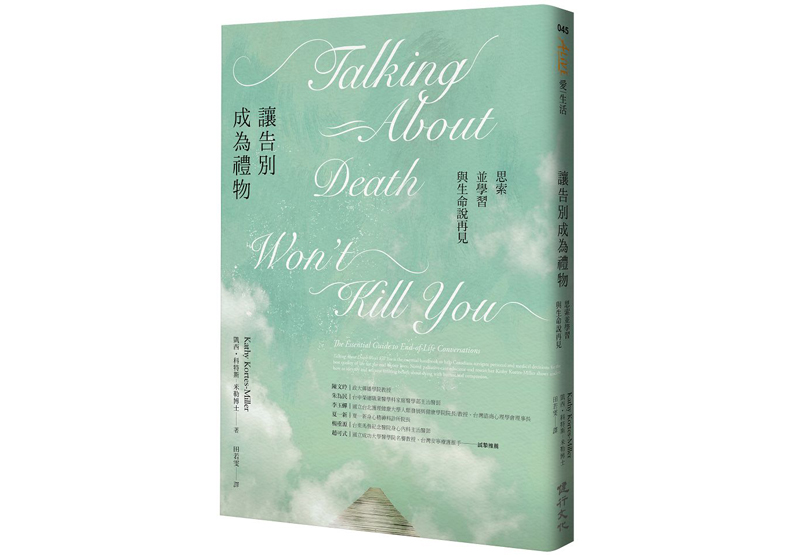

我們對於在網路上談臨終、死亡、悲痛與失去,仍然在試水溫的階段,如何能做得更適當呢?我們在「真實世界」(這不是雙關語,譯者註:作者不是要暗指網路就是虛擬世界)所用的標準,經常也適用於社群媒體,以下是我的一些建議。(本文節錄自《讓告別成為禮物》一書,凱西‧科特斯‧米勒著,健行出版。)

一、正視失去的事實

一般來說,在死亡或生病的發文下留言是可以的,若有人願意在網路上公布對他很重要的人過世了,那你應該正視這則訊息。理想上,你可以留言安慰他,請他節哀順變。舉例來說,你可以寫:「蘇實在是個活力充沛的人,我們的讀書會一定會想念她,我致上我的敬意,請知道我一直把你放在心裡。」

二、如果不知道要說什麼,也是OK的

當得知有人去世的消息時,許多的我們經常會一時語塞,不知該說什麼。情況如排山倒海一般的來,我們會感覺無法言語,所以承認你自己辭不達意是很正常的。

舉個例子,你可以寫:「我聽說你爸的事了,我很遺憾,我實在不知道該說什麼,可是我想讓你知道,我在想著你,我的愛與你同在。」這種回應讓對方知道,你很想在他身旁陪伴他,你也很關心發生在他周遭的重要大事。

坦承自己不知道該說什麼,總比一些常用的隻字片語,甚至是接近陳年老套的話語來得好。像是「至少他已經安詳了」,或是「你的孩子太完美了,上帝想要把他帶在身邊」。

如果你還是詞窮,你可以選用臉書提供的表情符號,包括紅心或哭泣。許多的我們對於死亡的貼文可能不想(也不該)按讚,因此選用其他的表情符號可能比較有幫助。這些符號傳達的意義當然見仁見智,但多數人應該會選擇哭泣的臉來表達自己的哀傷。其他人會選用紅心,來向死者或公布死亡消息的人傳遞關愛。

三、後續

根據你和死者的關係,或你和發文者的關係,你可以考慮直接傳簡訊給他們。分享一些你的回憶,或提出支援的意願。例如:探訪他們,參加喪禮,或帶些食物過去。很重要的,請記得你的網路留言,無論是私人或公開的,都應該跟實際面對面的接觸一樣,遵守共同原則。例如,當你聽到你好友的父母過世時,你會想要給他一個擁抱,你在網路上也可以這麼表示,可以很簡單地這麼寫:「聽說你母親的事了,我想要給你一個我的擁抱,希望很快能見到你。」

四、你不是主角

當你想要留言回應某人的貼文時,記得你不是在凸顯自己。若你強調自己震驚不已,甚至崩潰到無法工作,這可能對發文者一點用都沒有。也請你盡量避免提及,你知道的某個人也正遭逢巨變。

悲傷是很個人的,雖然你自己可能經歷過喪親之痛,但你想要幫助的人有他自己的獨特經驗感受。一開始請把你的經驗留給自己—直到別人請你分享為止。

五、不是你的貼文,先別分享

如果某人剛過世,先看看與他最親近的人如何發布這個消息,讓他們選擇是否要在社群媒體上公開,並尊重他們的選擇。若他們已經在網路發文了,你還是要徵詢他們的同意,是否讓你轉貼在自己的臉書上。

六、用社群網路來強化支援,不是取代支援

對有些人來說,透過社群媒體來面對死亡和悲傷,比生活中實際互動容易得多。臉書、推特和其他網路平台,允許他們在比較控制得住的環境裡,分享資訊和獲取支持,但不是所有人都如此。

有些悲傷中的人,感覺不到網路社群給予他們足夠的支援,或許是他們未能得到預期的回應,或許是回覆的文字看起來不如面對面一般的關切。

尤其是跟你親近的朋友和家人,別讓社群網路平台取代了我們需要的真實接觸與對話。想想若是你自己失去所愛的人,你會期待什麼,渴望什麼,然後你就知道該如何給予。

(延伸閱讀│錯的正能量比不給更糟!鼓勵別人「往好處想」前,先思考這5件事)