8月盛夏,那天,我們跟著伍佰拍了一條街。

早上還飄著濕黏細雨,下午雲層未散,只被太陽溫柔推到天的一邊,混著熱氣包覆整個城。社區巷口的招牌、公園樹木、路邊的車,晾著晶瑩剔透的水滴,安安靜靜等待一個午後過去。

拿著手機的伍佰,不說話,也酷酷的出現在這一片畫面之中。

他鑽進巷弄,很近很近地「尾隨」路人,拍下歐巴桑的背影;他拍幼稚園外凌亂的小鞋,拍咖啡廳的窗,拍掛在牆上的垃圾袋;一會兒,見到收費員在路邊開單,低聲聊了兩句,也拍下對方笑得靦腆的模樣。

空氣悶熱,額間出了汗。伍佰說,攝影真正捕捉的,有時正是這種「不舒服」的魔幻時刻。台北其實不漂亮,居住和工作都混雜一塊,一如生活並不全然光采純粹;充滿魅力的是,人人都在自己的能力範圍內,在這城,在人生,努力尋找屬於自己的美。

一天一張,兩年來化名在Instagram發佈的600多張照片,拍的不是伍佰自己的生活,而是他刻意呈現的「台北生活」。那是,路邊破爛的販賣機、是夜市熙來攘往的人潮、是停在鐵籠裡的車、是細雨飄落的公車站,也是作為一個攝影愛好者,伍佰的城市美感與眼光:

我不是城市觀察家,也不是都發局長,觀察或介紹台北並不是我的初衷。用底片拍照是一件神秘的事情,我在生活、工作中用底片拍照,是享受拍照的快感,那像是一種救贖感,一種釋放。

兩年前,我開始用化名玩Instagram,有了很不一樣的目的:我想要看看我的照片跟別的攝影同好者交流會是什麼樣子。

IG是世界性的,有很多熱衷同好者,我在上面的朋友多半是外國人:葡萄牙、厄瓜多、俄羅斯、波蘭、以色列、法國、美國、高加索人都有,他們也拍了很好的照片,多半是他們生活的東西,因此我的主題也很清楚,就是台北。我想用超越城市本身的方式,讓他們看到我眼睛之下的台北;用藝術的想法、用我的美感去交流。

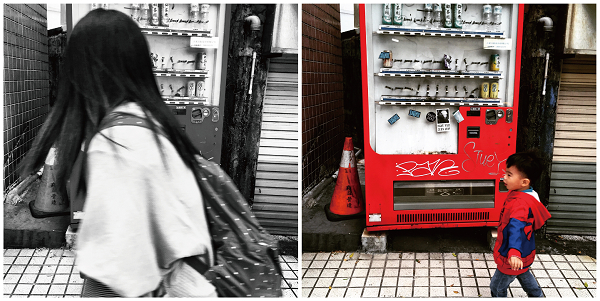

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

人來人往的街頭,破爛的自動販賣機、關在鐵籠裡的車、人……這些都是刻意去拍的。和底片機相比,手機的機動性太強、人人都有,可以很靠近拍攝而不被發現,所以我會特別選一個地方,拍一個下午、一個晚上,有點像做功課,除了拍出人群感,也是一種磨練:那是我失去的東西,我沒機會擠捷運、去西門町街頭、在夜市鑽來鑽去,它不是我的生活,而是我希望表現出來所謂「在台北生活」是怎麼回事。

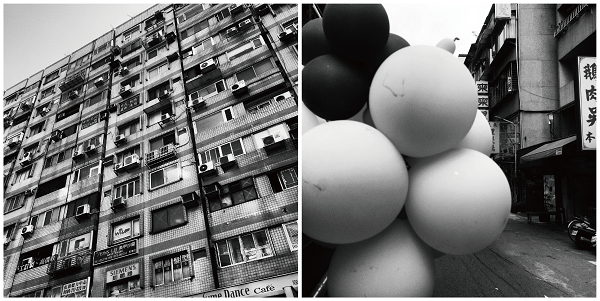

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

台北其實不漂亮,它是一個住和工作都混在一起的地方;生活並不全是美好的,但每個人都在他的能力範圍內,去尋找屬於自己的美。台北人沒有花園,所以會在圍牆、欄杆上,弄一些花草,創造屬於自己的天地;雖然總是有許多鐵網欄杆侷限的感覺,人們卻又自在地在裡面生活著,我希望可以表現出這個奇異的衝突感。

我們做音樂,很多時候有些樂手會很在意小瑕疵,但是我覺得那些小瑕疵都是magic moment,反而表現出人性、表現出感情。我最喜歡的歌手是Lenny Kravitz,他有好幾個尾音都是唱開岔的,我覺得那都是magic moment,開岔了更好,好精采。有時候缺陷或不完美,反而是它的魅力,生活也是,並不是每個人都很有錢、並不是每個人都可以住別墅、並不是每個人都有車開,但他們一定會找到自己生活的美──人必須這樣子。

用音樂比喻,我比較不喜歡拍主打歌、芭樂歌,我比較喜歡拍非主打歌──因為主打歌太完美了。這像是天氣很糟或是很不舒服的時候,拍到的那種說不出的美感,那種魔幻時刻,我叫他魔光。

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

攝影|伍佰 (圖片提供|在城市的時間裡輕輕滴淌而下/凱特文化)

攝影和音樂一樣,比較流行的、芭樂的,通常都會得到比較多讚。但是它們的價值並不是來自於多少人喜歡、或是多少人買了唱片,而是來自於它是否勾起每個人心中的軟弱。

音樂是有限制的。它有語言的限制,你不太可能聽埃及的歌,因為你聽不懂。西方的流行音樂很有系統,heavy metal、pop、Jazz、R&B、Rap、Funk,但是一張來自阿富汗的照片,你會因為照片中女孩的眼睛,感受到這張照片把你的軟弱都要掏出來--那不是因為語言,而是因為你看見照片背後的東西而感動。

我希望我的照片,也可以讓看的人看到自己的軟弱,或者看見自己的美。