假如你人在國外,跟一群日本韓國英國法國聖塔不里控國朋友們一起看這段影片,當大家讚嘆著說:「這景象好華麗,不像是真的,應該是古代的宮殿吧?」你會不會驕傲地說:「沒什麼啦,這是我故鄉的廟會而已。」

臺灣的文化自有迷人之處,這不是從「攻殼機動隊」才開始的。早在距今七、八十年前,就有一群灣生日本人,深深地著迷於臺灣傳統宗教的美術、圖騰、故事。其中一個代表性人物,叫做西川滿。

西川滿有一本詩集,書名就直接叫做《媽祖祭》,夠愛媽祖了吧。然後再看看它的扉頁,以全頁字體填滿表現出信仰的莊重,搭配一張民俗用的紅色剪紙,讓裝幀設計不至於太過呆板。這本放到今天去參加國際書籍設計大賽也不遜色的作品,滿滿都是臺灣元素。或許是為了追求某種極致,西川滿甚至毫不忌諱地在書裡夾了一張金紙!

西川滿還有另一本《華麗島頌歌》,其書衣和封面分別是臺灣民宅圖繪和民俗宗教用的「吊花籃」版畫。他並不嫌棄臺灣民間信仰土或者俗,我們甚至可以說臺灣民間信仰本來就不土不俗,是我們現代人把它搞俗了的。

《華麗島頌歌》書裡還有「媽祖控」西川滿最愛的媽祖形象版畫,這張作品來自他的合作夥伴立石鐵臣之手。立石鐵臣在臺灣出生,長大後回日本學畫,因為熱愛臺灣事物的粗獷線條和鮮明色彩而回到臺灣創作,此時遇到西川滿力邀他創作版畫。立石鐵臣「改行」畫版畫,可能是他一生中最偉大的決定,因為他總能在寥寥幾筆中,鉤勒出臺灣民俗風物的精髓,因此,他在30 至40 年代,留下了大量的臺灣民俗圖繪。以現代的話來講,這就是「文創」。

幾乎同一時間,日人金關丈夫和池田敏雄,因熱愛臺灣文化,也創辦了一份雜誌,稱作《民俗臺灣》。這是臺灣史上第一份以臺灣民俗文化為主題的刊物,先不看內容,光看看立石鐵臣幫雜誌設計的封面就可以知道,不必畫什麼假鬼假怪的東西,不必找臺灣根本不出產的生物當公仔,光是把臺灣最常民的文化老老實實地找出來重新創作,就把臺灣今日的文創甩開至少八條街。

那《民俗臺灣》內容到底談些什麼呢?我們在合訂本的目錄中,可以看到多元而豐富的各期主題,像是臺灣的遊戲、民藝、手作、民間文學、語言、人類學、禮俗、傳說、遊記⋯⋯我們很難想像這是由日本人創辦的、日治時代的雜誌。更何況,當時還是皇民化運動正在大力推行的時候,總督府大力的在「去臺灣化」,這群人卻致力於保存臺灣文化。池田敏雄甚至整天穿著漢服,在艋舺巷弄裡晃來晃去三更半夜不睡覺出來假扮臺灣人,最後被他搞出一本《台灣の家庭生活》,被尊稱(戲稱)為「艋舺學派鼻祖」。

看著這些研究、文學、圖繪,我們幾乎可以看到臺灣文化原本可以蓄勢進入日本內地市場的動能。然而到了戰後,一切都變了樣,原本固有的南方漢人文化被北方中華文化取代,原住民則用吳鳳傳說 2.0 加強版來打壓。戰後初期,原本有些文化人興致勃勃創辦《臺灣文化》雜誌,但後來撰稿人許壽裳莫名被殺,該刊物也被迫停刊。

當文化人都不敢出頭,臺灣的地方政治與民間信仰,自然就被角頭勢力把持,於是文化的精緻與高雅不見了,「傳統文化」變成負面的語詞。8+9 跳著陣頭,毫不在乎地聘請辣妹沿街讓人摸奶,一副理直氣壯的「反正林北就是沒水準怎樣啦,我大哥鳳山凱名喔」。而自認受過教育的人,從假裝不會講母語到子孫真的不會講了;所謂的文化休閒、文創商機,就是從日本移植妖怪村和懷舊動漫布景供遊客打卡賺錢,或者在街頭跳韓風熱舞。

說到韓風熱舞,這已經是臺灣各級學校校慶運動會必備的表演了。但我們看看日本的各級學校,運動會跳的大會舞是百年歷史的民謠《Soran Bushi》,也就是臺語老歌《素蘭小姐》的原曲。然而在臺灣校園裡,我們聽不到臺語、客語、原住民語的歌。因為點播了,會被笑。

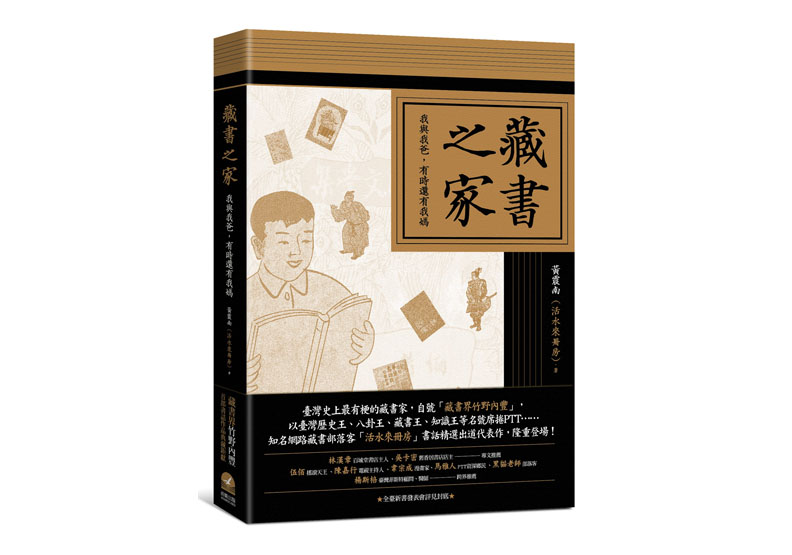

臺灣明明融合了南島文化、南北方漢人文化、日本文化,是個文化資產何等多元的寶庫,讓當年來臺的日本人視為珍寶。然而,這塊寶島怎麼走到今天這種自己都瞧不起自己的地步呢?如果我們能夠反省,不排除任何文化,兼容並蓄,是不是還能有轉機? 本文節錄自:《藏書之家:我與我爸,有時還有我媽》一書,黃震南著,前衛出版。

本文節錄自:《藏書之家:我與我爸,有時還有我媽》一書,黃震南著,前衛出版。