復興區,是桃園縣占地最大的一個行政區,同時也是人口密度最少、海拔最高、路途最陡峭的一個地域。這裡同時是泰雅族的居住地,他們稱這座山Pyasan,傳說是部落頭目Pyasan抵抗敵人奮戰而亡,為了感念這份無私奉獻,族人以其名紀念之。

對同是泰雅族的高揚威醫師來說,復興區也是他最割捨不下的心頭肉。出生在復興區,大學在高雄以公費生資格念完醫學院,返鄉服務10年後,他大可以留在城市裡執業、過著優渥舒適的生活,但他卻決定留在山上,不僅硬著頭皮開設診所,更曾一度開放24小時夜診,每周還帶著醫療團隊深入崎嶇後山照顧無法下床就醫的病友。

家人不忍 仍毅然決然行醫

「我曾掙扎了整整半年。」高醫師坦言當年的決定並不容易,而事後也證明,這掙扎並非庸人自擾。

在尚有24小時夜診時,高揚威診所的電鈴夜夜響個不停,每晚他起床又躺下、躺下又起床,某一天他突然胸口疼得厲害,家人急忙將他送往山下醫院急診,當時念國中的女兒心疼爸爸,趁他不注意把診所電鈴扯掉,他對女兒發怒:「妳知道最近的急診從這裡過去來回要3個小時,來診所很可能就可以不用在半夜跑這一趟嗎?」但他女兒卻對他說,如果他身體壞了,那復興鄉才真的沒有醫生了,他這才決定停止夜診制度,但卻在那之後仍有三個月夜不成眠,「我總覺得電鈴在響。」

為復興鄉盡心盡力 只因母親一句話

頑固的高揚威醫師,並不是不知道有更容易的選擇,但他選擇用生活實踐早逝的母親對他說過的一句話:「做一個被需要的人,才是一個人生命價值所在。」

滿腹熱血、抱負不凡的高揚威,身上留著跟父親高啟順一樣為民服務的血液。高啟順是日據時代台灣少數正統醫師,也是復興區第一位醫師兼衛生所主任、鄉長及省政府參議,但父親早逝,母親改嫁後,也在高揚威高二時,在寒冷的除夕夜因病去世。

高揚威提到媽媽,仍像一個孩子一樣,「我跟媽媽最親,媽媽常跟我說:人可以窮,但志不能窮。我小時候就品味到家道中落的滋味,但因為這句話,我這輩子從未自卑。」

母親是高揚威一輩子的動力,也是他這麼多年來始終沒有離開復興鄉的原因之一,哪怕這裡早已經沒有了父母親相伴,他仍記著媽媽對他的期許,「做一個被需要的人」,於是他白袍一披,就這麼成了Pyasan山上最被需要的醫生。

10個巴掌大的褥瘡 家人無力照顧

在山上多年,高揚威看盡了原住民族人的傷痛。兩年前,他開始提供安寧居家的服務,所謂安寧居家,就是讓已臨終的病人可在醫護人員的照護下,在自己家中走完人生最後一程。

兩個月前,他遇到了一個重病的原住民母親,擁有18個孩子,加上兒孫大約有40多個家人,一家子擠在兩個鐵皮屋裡。老母親長期臥病在床,身上長了10多個巴掌大、半個拳頭深的褥瘡,一個這麼大的家族,卻連一個有空照顧媽媽的人手都沒有。高揚威感概,這其實是很多原住民家庭的縮影,「走的那天,老母親的體重剩不到30公斤,她的子女並不是不孝,而是無能為力。」

許多原住民們就像活在一個惡性循環中,先是因為山上產業不好糊口,也容易因為職業傷害而被迫中斷工作,雖然有人選擇逃往外地做勞力工,卻仍躲不掉貧窮的糾纏,「接著心情不好就容易酗酒、酗酒造成家庭問題、家庭問題讓小孩想脫離家庭而選擇早婚、早婚又為下一個家庭帶來貧窮的問題.....」高揚威不忍心的說,「對於生活,他們不努力嗎?努力啊!他們不辛苦嗎?當然辛苦!但是要怎麼擺脫這個惡性循環?」

一個個被社會福利網漏接的族人,都是高揚威持續深入後山最無法割捨的原因。

下一步 為族人開闢新路

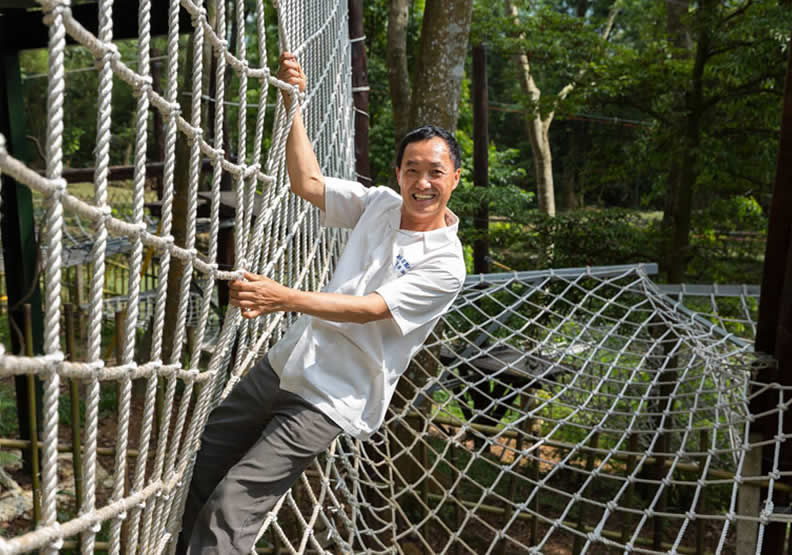

在醫院之外,高揚威為了找尋山區產業的新路,他開設了「山大王休閒農莊」。嚮往台中新社的薰衣草森林帶動新社商圈的興起,高揚威希望山大王休閒農莊可以也為復興鄉帶來同樣的效應,「讓族人把土地找回來,一起把觀光事業做起來,年輕人就可以不用在都市裡打工。「我很大的一個夢,就是給他們一個在家鄉的立足之地。」

農莊裡不僅可以露營,還提供各種與原住民文化相關的娛樂活動, 像是真正的泰雅族弓箭體驗、自製竹筒飯、桂竹編織,這些都是為了在發展產業的同時,也讓泰雅族最真實的文化得以保存、傳遞。

在無數個清晨、無數個黑夜,高揚威把最珍貴的人生奉獻給了自己的家鄉,從照顧族人的身體、到給予年輕人更多工作的機會,這麼多年來始終在這裡推動著家鄉的改變,就像那曾被紀念的頭目領袖Pyasan,高揚威那驅車駛向後山的身影,也永遠被復興區山前山後山的居民們深深感謝。

【中華三菱偏鄉觀點】 犧牲小我,卻能完成大我,放棄了優渥的都市名利,卻在家鄉為更多人創造理想生活,這是高揚威故事中最動人的奉獻精神。中華三菱一直以來持續用行動關懷這片土地,也鼓勵大家以行動發揚在地美好價值,一同「為幸福出發,青春還鄉」。

全台勵青怎麼為青春與故鄉打拼?

請點下方網址看見更多精采故事。https://goo.gl/ckLx2p