色彩從來不是單一,光也時時在變,各有其強度、情緒和顏色。不同時段的光有不同的色溫值,會在食物上造成顏色偏差。

一般所謂的攝影黃金時刻,即日出後一小時和日落前一小時,不一定適用於室內的自然光食物攝影。因為這段時間的光偏暖,拍出來的物體會覆上一層暖調的飽和。早晨隨著時間前進,色彩漸漸冷藍,若拍攝的食物有藍底色(如甜菜根),會顯得清冷不實。許多攝影師獨鍾早上十點到下午三點拍攝,即為避免冷光和暖光的極度偏差。

說到光對物體造成的顏色偏差,你可曾想過,拍攝者身上穿的衣服和拍攝場所的牆亦會產生類似的效果?由於光會將紅、黃、藍、綠等鮮豔的顏色反射到拍攝主體,小場景之拍攝比大場景更易受影響,所以大多數的攝影工作室偏好淺色無彩的牆,如淺灰、中灰或白,若需色彩背景則有賴可移動的背景布或壁紙。當然,白牆不是沒有問題,它會四處反射光,拍暗調時得費心調整。黑色牆不反光,亦有其好處。我的工作室是開放空間,窗戶對面是深色牆,常擔負遮光板任務。以此類推,拍攝人身上穿的衣服同樣有顏色反光之慮,特別是近拍時。白衣服補光,是最好的選擇;黑衣服增影,使正面物體變暗;灰衣服介於白與黑之間,俯拍時可掩飾不鏽鋼餐具上的倒影。如果穿鮮豔衣服,最速簡的矯正方法是在胸前繫條白餐巾。

顏色準確的相片,白色就是白色,不會上層黃或藍,而其他顏色亦能正確地表現出來。相機的白平衡原理是在糾正色偏,幫你把色彩還原。若想調回正常的顏色可於拍攝前先在相機設定白平衡。當相機和光線的色溫值一致時,畫面中的白即白。若相機的白平衡色溫高(k 值調高),畫面就有黃橙般的暖。這像是你告訴相機「現在要拍的環境偏冷,請加強暖色調」。若是相機所採白平衡色溫值低(k 值調低),畫面即冷得青藍。

以自然光拍食物,我的相機通常保持在自動白平衡,在這樣的情況下,很少拍出有過度偏差的作品,就算要修,也只是微調,甚至有時為了營造特殊氛圍,會留住些微色偏。

若明確看出色偏,當然要糾正。簡易的修正法是在拍攝前先拍白色底面,設置為自定義白平衡再拍,或用灰卡。相機行賣的灰卡是最常用的。先將相機設定在自動白平衡處,拍一張有灰卡在裡面的食物相片,接下來拍的就是拿掉灰卡的。要確定有灰卡與無灰卡相片的拍攝角度和位置一樣,光方能一致。拍完後,將所有影像上傳到Lightroom(或其他後製軟體),用滴管去點選灰卡,R、G 和B 三值越相等,越能達到正確的白平衡效果。待設定好,即可將之套用在同組相片。

不用灰卡,直接在後製軟體修改異常色偏也是方法之一。用Lightroom 的滴管點選相片中的白色或灰色,定義整張影像的白平衡,便能發揮一定的調整作用。又或在「拍攝時設定」和「自動」兩個設定值之間調整,亦可達到正確的色溫,然而這方法通常是當你有較多的經驗,可依靠自己的眼力去判斷時才用。用灰卡調與不用灰卡調的白平衡哪個較準確,仍有賴個人判斷,最好能相互比較再取捨。

不同時段的光有不同的色溫,不同的光源也有不同的色溫。用自然光拍攝,最好只用自然光,不要與其他光混著用,免得食物的顏色受不同的光交叉干擾,之後很難調整。所以,以自然光拍照時,記得把家裡其他的燈關掉,用單一主光,創作明暗氛圍。

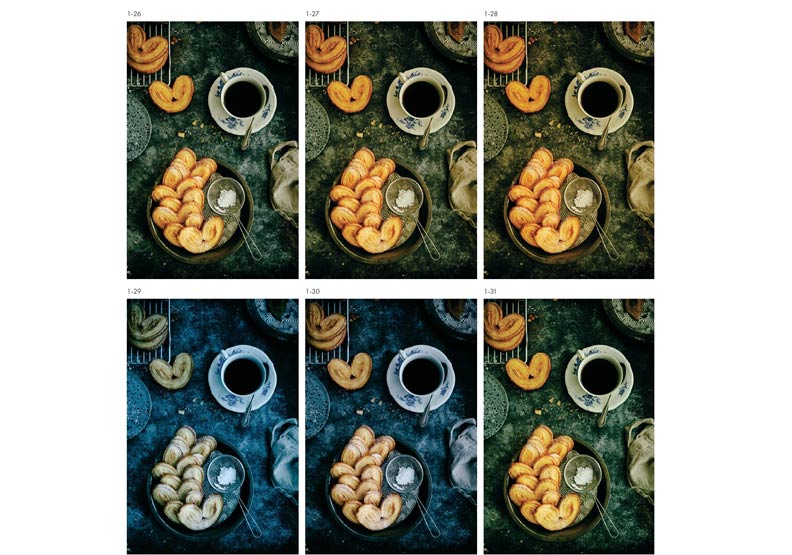

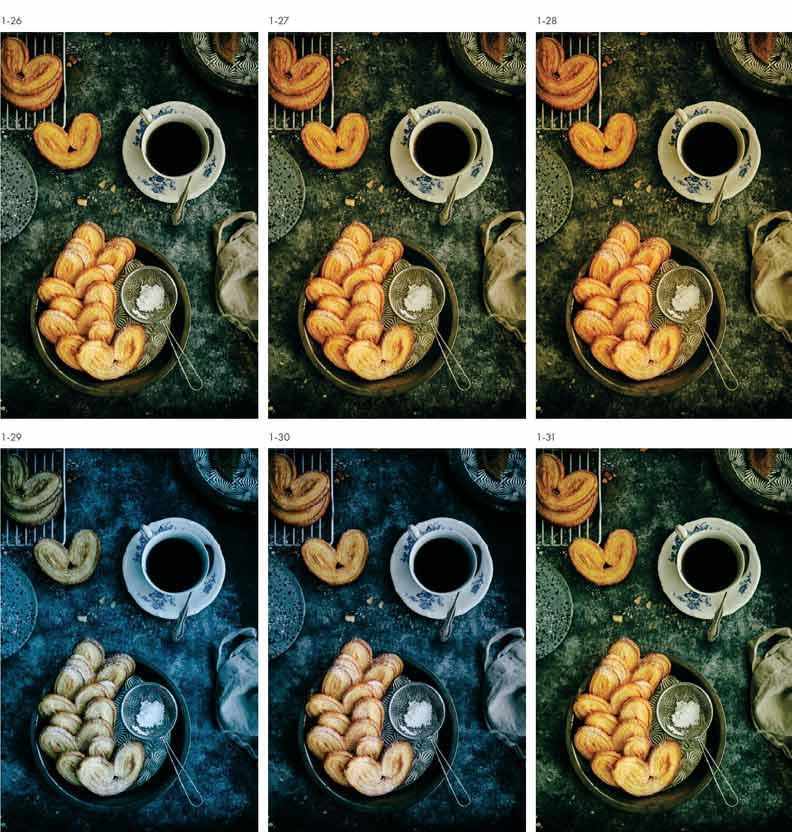

圖1-25 至1-31 是相機預設的白平衡選項,依序為自動、日光、陰天、陰影、鎢絲燈、螢光燈、閃光燈。其中圖1-25 是我拍攝時的相機自動白平衡設定,其他的白平衡都有所偏差。

本文節錄自:《那一刻,我的餐桌日常:食物攝影師的筆記》一書,沈倩如著,時報文化出版。