僅管一般大眾可能會用羨慕眼光看企業接班人,但這些含著金湯匙出身的「富二代」「小開」,大多背負著外界無法想像的傳承壓力。

《遠見》訪問兩家公司,一是慶鴻機電工業總經理王陳鴻,以及東聯光訊玻璃董事長林資智,這兩家典型的台灣企業,在接班路上,兩位接班人都與上一代有過衝突,甚至「向爸爸遞過辭呈」。

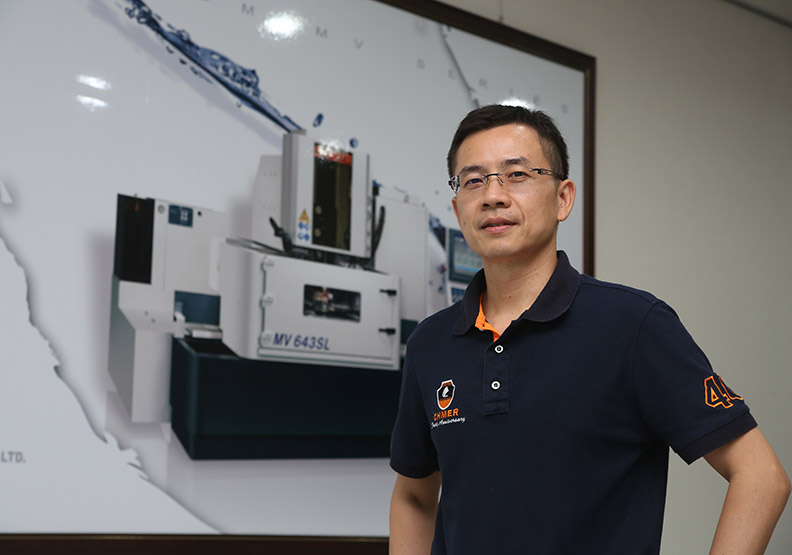

1975年成立的慶鴻,是台灣放電加工機與線切割機的隱形冠軍,年營業額約15億元。2015年7月創辦人王武雄宣布二代接班,由長子王陳鴻升任慶鴻總經理,次子王陳鵬升任副總經理。

回顧王陳鴻的求學之路,42年前創業的爸爸,早就刻意栽培他,大學就讀中央機械系、研究所,2000年畢業進入慶鴻工作,接班看似順理成章。不過,在王武雄宣布交棒的兩年多後,王陳鴻受訪卻語出驚人說,慶鴻是「失敗的接班」。

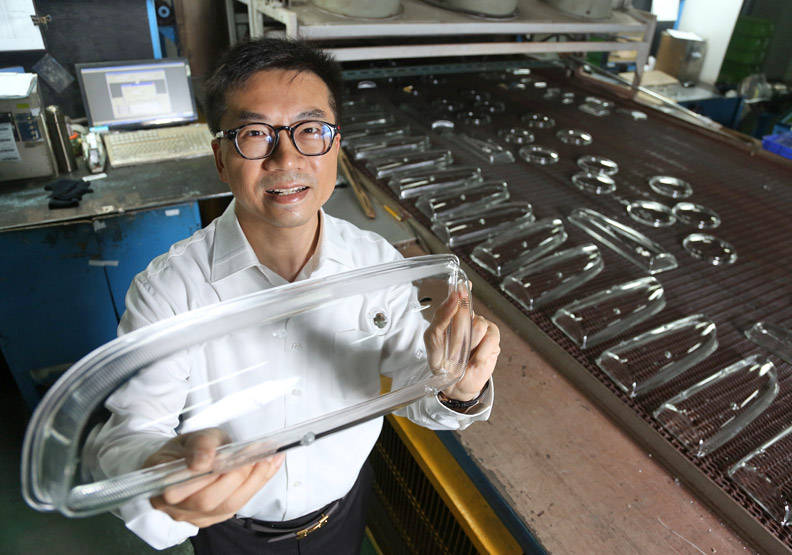

另一家受訪企業,是邁入第50週年的東聯光訊玻璃,1967年成立,由林忠義(1941年次)創辦。他國小畢業,15歲到玻璃工廠到學徒,26歲創業。

早年以家用品玻璃、燈飾玻璃起家。1985年起轉型往車燈玻璃燈罩、車燈透鏡、投影機反射鏡等領域發展。1992到大陸投資,1994年投產。當時大陸尚無業者具備車燈玻璃製品技術,東聯開發產品,成功取代進口品,闖出一片天。現有桃園廠、蘇州廠。客戶包含國內知名的帝寶工業、大億交通、堤維西,以及日本市光工業、日本KOITO、飛利浦、歐司朗等國際大廠。年營收約11億元。

東聯已傳承至第二代兄弟檔,現任董事長是1969年次的哥哥林資智。蘇州的卡利肯新光訊科技公司董事長,則是1972年次的弟弟林資凱。回顧兄弟倆的接班路,林資智坦言也是缺乏計畫,「直接丟上戰場,」一度三面作戰,走得辛苦。

王陳鴻、林資智這兩位接班人,罕見的坦誠,分享自己接班路上的心情轉折與遇到的困境,是管理學上難得的實戰案例。以下是他們的自訴:

慶鴻機電工業總經理 王陳鴻

沒人教怎麼放手「我們是失敗的接班」

大家談接班喜歡看成功經驗,但我認為失敗案例也很重要。我比較直接講,我們是失敗的接班,到現在根本還沒有接班。

坊間很多輔導和課程在教如何培養企業二代、三代的能力,都在講怎麼接,但大家忘了,接班是一種take和give,棒子一定要有人放、才有人接。但,我們只是在教怎麼接,卻忘了教怎麼放。

主事者事必躬親 接班失敗率高

企業接班成不成功,主事者的性格影響很大。如果主事者事必躬親、什麼事都不放心、不容易信任別人,老實說失敗率非常高。

2000年我進入慶鴻。前兩年在研發部門,之後轉到外銷部。我堅持從基層開始做,如果少了各單位第一線接觸經驗,沒辦法了解基層在想什麼。身為二代,外人一定覺得我有特權,其實不然。

即便是老闆的兒子,我上下班照規矩打卡,會議上不會特別搶著出聲,因為我知道能力不足,我哪有什麼權力出聲。薪水多少看公司職等來定,剛開始領3.5萬左右。該加班的,六、日一樣要來。一旦表現不好,就被刻意放大檢討,種種冷暖皆有,身為二代,要能在這樣壓力下成長。

曾經我的心態不成熟,每天工作到晚上10點,覺得很痛苦,挫折感又重。2005年左右,跟爸爸遞辭呈,他當然不同意,直說這樣會讓外人看笑話。

兩代之間往往有經營理念差異。比方說公司採行利潤中心制,我發現利潤中心制讓每單位為了要自負盈虧,演變出想盡辦法去爭錢,產生彼此計較、競爭,大家自掃門前雪,內部對立。

我提出制度要調整。但這是爸爸創的,他認為長久以來都沒問題。一家公司文化不可能一下子改變。我太急、權力又不夠,反而造成反效果,曾經在會議上,我和爸爸在員工面前拍桌對罵。

2008年左右,當時我是外銷部副理。爸爸從生產部門調來一位主管,跟我理念不合,覺得很難做事。我第二次提出辭呈。最終還是被說服留下。

頭銜不是重點 充分授權才重要

我跟爸爸衝突很多,為什麼不乾脆離開?老實說,我有想過出去自己創業,但看到爸爸年紀大,已經73歲(1944年次)還扛著一家公司、這麼大的責任在身上,吵架歸吵架,還是會不忍心。

曾經跟爸爸溝通,假使他認為我能力不足、接班不一定非我不可,我還有個姊姊和弟弟,甚至可以傳賢。但爸爸是傳統思惟,認為一定要傳長子。

兩代成長背景和知識專業不同,溝通最重要。我跟上一代缺乏溝通,這是從小親子關係模式使然。我現在會反省以前是不是太自以為是、不夠成熟。另外,接班重點不是給你什麼頭銜,而是你有什麼權力、可以做什麼事,不然總經理跟經理也沒多大差別。父親做事太親力親為,常常會跳過部門主管,直接指揮。這對公司運作是種困擾。

我雖是總經理,但財務簽核權還很小,說出來滿多人都覺得不可置信。在我當上總經理前,財務權有15萬。就任總經理後,我提出提高財務決策權到200萬元的想法,結果爸爸批示下來,只願意給我17萬的權限,希望他早點能認可我有能力做更多。

東聯光訊玻璃董事長 林資智

上一代要放權 人事、財政最關鍵

我台大國貿系畢業時,剛好很多新銀行陸續成立,同學紛紛踏入金融業。我有個小三歲的弟弟,他高職電子科畢業後在家裡做事。我本來當兵後是要出去工作,沒打算接家事業。

碰巧那幾年,爸爸看到大陸商機,到上海投資設廠,爸爸心力放在大陸工廠,台灣疏於管理、缺乏統合。眼見家裡有狀況,我決定留下來。

內部管理歧見 父子間喬不攏

大陸業績從1995年到1998年成長很快。但2001年後三年期間年年虧錢。我進入了解後,發現內部有派系、產品良率低、人事流動率超過20%等。連模具開發到哪裡、送樣結果,都沒有人知道。當時貸款很多,有應收帳款,半年沒去跟廠商收。這都是管理出問題。父親是擅長技術開發和經營客戶關係,對內部管理比較沒系統。他甚至不太看報表。太容易聽信部屬一面之詞,常會用人不慎。

為了在公司導入ERP系統,我和父親有過大衝突。他無法接受要花200、300萬買一套看不到、摸不到的軟體,但比這貴兩、三倍,甚至上千萬的生產設備,他會願意掏錢。

其次有過較大衝突的是財務。父親原先很信任的財務退休後,他對於我找來的三位人選都不滿意,一直沒有合適人選,我沒辦法每月結報表。

1996年我遞辭呈,真的沒去上班。一個多月後,爸爸決定放手讓我做改革。後來,三年內台灣營收成長一倍,從1.4億到3億元,我做的事情只是把各部門的溝通整合做好,讓各單位做好本分的事。我也沒有「罷黜老臣」,所有主管只換過一個。

那幾年遇到產業轉型,汽車燈殼材料,從玻璃走向壓克力,台灣的營業額腰斬,又是轉型挑戰。

交棒沒規畫 只能直接上戰場

1998年到2002年那段時間,等於是三面作戰。台灣營收下降、整頓大陸事業、還要開創新商品。蠟燭三頭燒。最後新開發投影機燈泡反射鏡,亦改變以前只做玻璃製品,放大定位到車燈光學元件,2015年研發壓克力材料,去年量產。經營才逐漸穩定下來,年營收約11億元。現在公司系統和財務都上軌道,產、銷、存的狀況,都能即時看到。產品良率也逐步改善,從30%提升到62%。

我們家的接班,都是直接上陣,不太有先前規畫與布局。所幸父親算是能放權的人。上一代要放權,最關鍵就是人事權和財政權。

接班要成功,最重要是雙方有誠意,上一代不要指手畫腳,下一代要努力爭氣。至少我這二代不是坐享其成,曾壓力大到常失眠。我去中小企業上課,在工廠住三個月,讓員工相信你會身先士卒。

父親在2014年、他生前兩週將董事長交棒給我。他發現罹癌很突然,一年多就離開了。

接班也要想到同輩間的和諧問題。國內有同業也是家族經營,規模比我們大得多,分家經營後都倒閉了。這給我們兄弟倆的啟示是絕不能內鬨。我身為大哥,度量要大、不能太計較。弟弟也尊重我,主動建議爸爸生前把董事長傳給我。

我和弟弟談過,未來下一代接不接都可以,真的對家業沒興趣,賣掉也是一種選項。