如果確實是這樣,我們可以看到,當我們不懂得什麼是「愛」的時候,當人不能處理有關「愛」的問題時,人容易陷入混亂的狀態,但人天生就有愛、就需要愛,只是人不是天生會愛,即知道愛人的方法。

愛是出於本能,「會愛」是一種能力,是出於教育或學習,所以這個事件充分透露台灣教育中,從家庭教育到社會教育,沒有提供對愛的學習及理解的機會。什麼是「會愛」呢?很重要的一點是「愛的適當」,什麼是「愛的適當」?基本上就是讓被愛的人,因愛而成長得更好,就像種花,可以讓花開得更為美好;種樹,可以讓樹長得更好,直言之,因愛而讓被愛者滋長,這即是「愛的適當」。

孔子說「仁」、「仁者,愛人」,怎麼個愛法?他說:「己所不欲,勿施於人。」為什麼要說得這麼寬?有人問孔子為什麼不直接說「己之所欲,施之於人」?今天有很多廣告詞:「愛,難道錯了嗎?」「愛是神聖的,我愛她難道錯了嗎?」

我們可以說愛本身沒有錯,但是愛的方法可能錯了,所謂的愛,為什麼不說:「己之所欲,施之於人。」因為愛本身很重要的一點,也是孔子在《論語》裡特別提出,愛的對象是「人」,不是動物、不是物。而人有自身的需要,有他自身生命的發展狀況。在這裡基本上孔子首先提出人不同於動物,尤其是每一個人都是一個個體、特殊的個體,我們對於每一個不同人的愛,是不能從一般性上講,但人常用一種單一方式的愛來表達愛,譬如人在戀愛的時候,背後常是強大的原生殖在推動。那種生命衝動所帶出來的,渴望和自己所愛的人親密結合而展現出來的常是占有性的衝動,如果人沒有自我的提升,以高度清醒的意識去省視,說不定會把所愛的人嚇跑。因為人很容易在此時全天緊盯著愛人,每天都去關注他在不在,一刻都不能離開,或因為愛,醋意很大、妒忌很大。而「己所不欲,勿施於人」這句話,其實指的是「愛」的真正開始階段,怎麼說呢?譬如我知道自己有不喜歡的事,沒辦法承受一些東西,推而想及,你也可能會有,因為你也是人,跟我是同類的。如此之下,我就要先問問你,你有什麼東西不要、不喜歡?至少我知道我有不要的,所以我不要把我不喜歡的推給你,我要先問你,你要什麼?

在這當中,所謂真正的愛,就是從對別人尊重,與體貼別人需要開始,所以提出「己所不欲,勿施於人」,這點如何能得知呢?在《論語》中,孔子學生曾子以「忠」和「恕」解孔子的話。他先問什麼是忠?忠就是「盡己」,就是從自身的體驗、自身的經歷去先認識你自己,哪些東西是自己不喜歡的,哪些東西是自己喜歡、渴望的,你對自己要能夠很清楚地認識,如此以為根據再「推己」去了解別人,如此自然能夠在強烈衝動的熱情下,保持某種適當的距離,即是對愛人的尊重。換句話說,一個適當的愛,得從一種適當的尊重中開始,所以適當的愛不是黏在一起,反而是在適當的距離中相互尊重,雙方才能夠共同成長相伴。

《中庸》傳說出於子思,不過我們不確定是否即為子思,根據整個《中庸》的經文,它大約的成書年代,是在秦強盛之時,甚至於很可能是在秦統一天下之後,因為它最後有行同倫、車同軌,且有西邊的地名,而孔子是山東人, 他沒跑到那麼遠過,孔子最遠只到過今天的河南附近,而它講的是陝西、山西的附近,所以《中庸》成書在後,不會是孔子、子思時,但思想或是子思這一派傳下來的,可能是子思學派的。孔子死後,儒家分八派,子思是其中的一派,而子思這一派,似乎是重視人的感情。

《中庸》裡我們可以清楚地看到他偏重感情的討論,所以到了宋代,朱子在做考據的時候,因為沒有新的證據,沒有充分的證據證明不是他所寫的,所以他說根據傳說、尊重傳統,仍然說它推論可能就是子思所寫,只是這本書中,所談到的情感問題,其實比孔子那個時候進了一步,他認為人的感情基本上是生命的中心。這不只比孔子進了一步,在全世界也是少有的。

在世界古典哲學或宗教當中,幾乎沒有如此書所言說感情是生命的中心,因大多數宗教與哲學都認為感情是一種非理性且具有危險性的東西,不僅如此,進而還成為宇宙的中心,這即是《中庸》的特色。

在這裡我們問什麼是中庸?古來都說「庸者,用也」,指日常生活之所用,或問為什麼不直接用這個「用」字而用「庸」呢?因為是強調日常生活所用之故。日常就是指日常生活,那什麼是「中」呢?

古來都說不偏不倚謂之「中」,這其實是宋儒程頤所說的,但是有一個問題,怎麼樣才是「不偏不倚」呢?你們將來讀中國書,要懂得在這個部分用心。宋儒在講這個問題的時候,他的「不偏不倚」說法之前已有一個前提,那個前提已設在四書五經之中了。

換句話說,古人一定都讀過四書五經,讀過四書五經以後,就知道他所說的「不偏不倚」是擱在什麼地方?即是在孔子所說的「仁」字上。此外,「中」還有另一個意思,「中」可以通這個「衷」,這個「衷」是什麼?心之中,心之中的什麼?情也,所以「中庸者,情之用也」,我們也可以說:「中庸者,用衷之道也,及用情之道也。」即是用情之道用到不偏不倚,恰到好處之意,也即是在日常、日用生活之間,我們的情感都能恰到好處。換句話說,能如

此者是什麼?能如此者就是能自我調節者,所以中庸者,情用也;情用者,用情之道也,我們如何證明這說法正確?這篇文章的經文中有「喜怒哀樂之未發謂之中」,這喜怒哀樂即是說「情」。

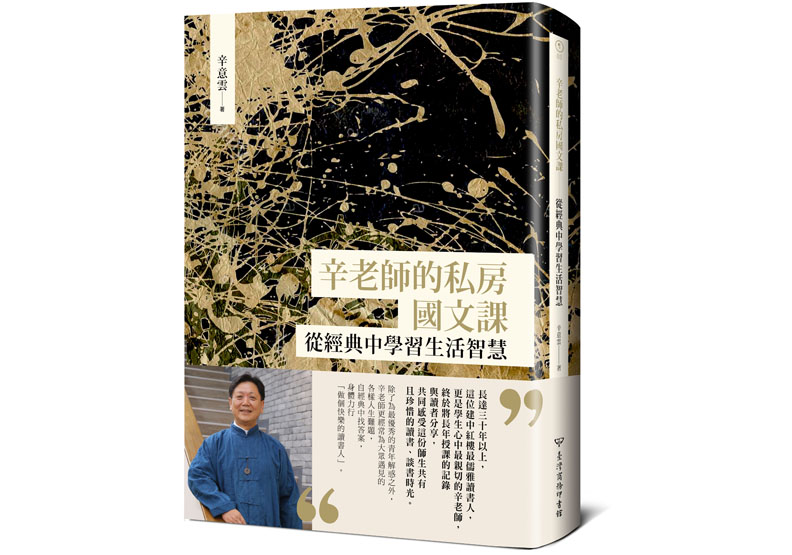

本文節錄自:《辛老師的私房國文課》一書,辛意雲著,臺灣商務出版。

圖片來源:unsplash Jez Timms