他聊到國小五年級一次意外犯錯後,老師臉上鄙夷的神情。

一氣之下,小小年紀的他心想:「既然你認為我是壞學生,那就讓你看看真正的壞是什麼吧。」

開學的序曲

早上八點十分,教室裡坐齊了高一新生,唯獨應該有老師站立的講台卻空無一人。

今天是開學的第一天,孩子們心情躁動不安,如同這九月初的天氣,悶燥難耐。

來到這所沒有鐘聲的校園,他們毫無戒備,不知道到底什麼時候開始上課,如坐針氈,只能無聲地彼此望向身旁陌生的臉,迫切地想從他們身上找到一點令自己安穩的線索,卻一無所獲。

這天,他們會遇見第一位帶他們的老師。透過這位老師,他們會初步認識這所學校。

近五百個新生,卻是一樣的心思:「我會遇到什麼樣的老師,他會喜歡我嗎?我會喜歡他嗎?他看見我的時候,會想些什麼?我要怎麼在這學校裡,表現出我最好的一面?」

八點十三分,我拎起我心愛的胡桃木吉他,悄聲推開教室後門,努力憋著淘氣的笑,乍然狂聲刷下C和弦,嘹亮開唱楊培安的熱血歌曲:^我相信^。

想飛上天,和太陽肩並肩,世界等著我去改變

想作的夢從不怕別人看見,在這裡我都能實現

這一記偷襲,掀起了一陣不安低呼的騷動。

四十多人如同被強光照射的鹿,驚恐、呆滯、無從反應。

待他們稍微回神時,我已經走唱到講台前,正好唱到了激昂的副歌:

我相信我就是我,我相信明天

我相信青春沒有地平線

大概是因為我陶醉的神情、粗獷的歌聲,和與身旁肅然氣氛的劇烈違和感,造成了一種喜劇般的荒誕感,孩子們的嘴裡都泛出了微笑。

所有從一起床就積鬱的緊張和胃痛,被歌聲頓時瓦解無蹤。

我彷彿聽見了他們心中的OS,「這不是學校嗎?我來錯地方了嗎?一早怎麼有街頭藝人出沒?」「這老師也太狂了吧!」「天啊,我竟然遇見了一個瘋瘋癲癲的老師,我這學期該怎麼活……」

歌聲戛然一收,我隨即接著說出前一晚準備很久的內容:

「在眾多學校中,你們運用自由意志選擇了這所,配合學校特殊獨立招生的方式,經過重重關卡而進來。你們每位都一定懷著不同的期望,期待自己在這裡能改變、成長,和其他人不一樣。希望你們能和歌詞中所說的一樣:『想作的夢從不怕別人看見,在這裡我都能實現。』」

我告訴學生們,我不認識你,更不認識過去的你;在我的眼裡,你們是一群沒有歷史的人,有如一張白紙。

但不管你們的過去如何,無論是荒唐軟爛或光榮輝煌,若沒有經過你的允許,都不會隨著你進入這間教室。

因此,在這所全新的學校,你可以決定自己要成為什麼樣的人;你的面貌,你自己掌握、自己創造。

理解學生,是對老師的第一個基本要求

我外表看似信心滿滿,鏗鏘有力地跟孩子們講起這段開場白,但其實前一晚的我,緊張得在床上輾轉,腦間的思緒如暴風雨,竄得我發痛難眠。

到底在開學的第一天,我想要帶給這群孩子們什麼?如果他們只能感受到一件事,我會希望他們感受到什麼?

凌晨一點,一個奧地利教育者的話闖入了我的思緒:「孩子就像一本書,而老師的責任,是去讀懂這本書,並陪伴孩子將這本書寫得更精彩。」

暴風雨總算平息,我內心渴望傳達給這批高一新生的訊息猶如晨星般清晰:「我想認識你。」

我回想起高中時的自己曾經多麼地抗拒教育體系,曾試圖用偏差的行為與體制對峙,但在一次又一次的反叛後,真正懲罰的卻是自己。

在自己受教育的歷程中,老師對我而言,從來都是高遠冷峻的存在。

從來不曾有老師嘗試來理解我,理解輕狂中的憤怒、疑惑和哀愁。

對我來說,這是多麼大的奢求,這樣的思緒也從未飄過腦海。老師和學生的關係,就像街頭暴動時拉出拒馬的一方,與憤怒砸雞蛋的一方。

就讀大學曾有一段時期,身旁的同學爭相修習教育學程,我卻立誓不走教育,傲慢地敵視教育,不受他們絲毫影響。

多年過後,我卻意外又命運般地走進了校園,擔任了教職。

此時,我依據自身生命經驗,對身為教師的自己提出一個最基本的要求,那就是我要理解我的學生。

我深深地相信,當人被理解、被看見了,就有力量了。

撕去標籤,還原自己

開學後幾天,我常偷偷地觀察這批一年級的學生,並暗自為他們嘆息。

在我眼中,他們易受驚的生硬臉孔、帶有距離感的觀望,或擺一副別人對不起他的裝腔作勢,都只讓我看到更多過去他們受挫的歷史:成長歷程中累積了不被信任、未被認同,甚至被貼標籤。

久而久之,他們無奈選擇照著別人眼中自己的樣貌而活。自我放棄,成了再自然不過的選項。

其中有一位滿臉痘痘、眼神中毫無忌憚的學生特別惹我注目,他身上彷彿有看不見的磁力,吸引同學們下課時圍坐在旁。

他最常說到的話題,就是大剌剌的「誇口」他在國小、國中時都是老師的頭痛人物。他也「預言」他將在高中必然再次贏得這個頭痛人物的稱號。

說起話來的姿態,好像這名號是一個多麼值得驕傲的榮譽勳章。

我開始好奇他的故事。

逮住了一個機會,我突如其來問他:「對於你,其實我一無所知,但聽見你平時說話的方式,好像認定我未來對你的評價會是如何。可以請你告訴我,你為什麼會這麼想嗎?」

要問對問題,要花好多的時間,費好大的力。

否則,你的問題在孩子們的耳中,只是個外來者、門外漢的不知所云;你敷衍地問,他們無所謂地答,永遠沒有深處的交會。

他訝異我對他的觀察,因為在他的生命中,從未曾有老師嘗試去理解他。

於是,另一件從來不曾發生的事發生了,他竟向老師開口分享自己的故事。

他和我聊到國小五年級一次意外犯錯後,老師臉上鄙夷的神情。

一氣之下,促使他用行為來證明老師的觀點。

小小年紀的他,心想:「既然你認為我是壞學生,那就讓你看看真正的壞是什麼吧。」

他的口彷彿井口,源源不絕地流出故事的泉源。

他說,自小以來,爸爸開的海鮮餐廳更像是他自己的家。他穿梭於喧囂的桌席間,國小就開始倒茶、端菜,跟食客們抬槓說笑,國中起更能靈活地在廚房中幫忙,甚至炒點小菜,客人們海派的交談、油滑的腔調,他也耳濡目染、百無禁忌地吸收成為自己性情的一部分。

然而,在餐廳中生龍活虎的他,在國中、國小的課堂中卻處處受壓抑,過去老師注意到他的時候,總是闖禍與作亂。

我在他狂放言行的背後,似乎察覺到他不被肯定的鬱悶;在他大話振振的言談下,我見到了他如光閃爍的魅力。

一天上課,當他又墮入過去的模式,在班上試圖起鬨,迸出一連串不雅的話語,阻斷了課程的節奏。

全班倏地回頭望向他,隨即又如波浪般地轉向我,看我會怎麼處理。

我安靜了三秒。

深呼吸後,平緩、懇切地對他說:「親愛的孩子,這一次,無論發生什麼事,你絕對不會成為我的頭痛人物!」

他直怔怔地望著我,睜大的眼睛裡藏不住驚愕。

接下來的兩週,他的狀況愈來愈好,雖然仍是調皮搞笑,但上課總是積極參與,作業也都盡心盡力。

某夜凌晨十二點多,他用Line傳了張照片給我,圖上是他一回家就拚力趕工的「生命線」作業。這份作業要求學生用紙筆手繪人生的心電圖波折線並回顧從小到大的故事。

洋洋灑灑,他一口氣寫了一千多字,並傲氣地告訴我:「這是個一百分的節奏。」

隔天課堂,我讓他在班上分享他的大作,也問這位學生:「你上次這麼認真做作業是什麼時候的事了?」

他歪頭想了兩秒,機靈地回答:「大概是幼稚園吧!」

全班頓然爆笑。

過了一個月,他慢慢展現出自己帶動與領導的亮點,在班上擔起一份報告的負責人,帶著同學們一起執行,表現得可圈可點。

後來這位學生回顧自己轉變的歷程。

他說:「這段經驗,使我相信老師對我不會存有刻板印象,讓我可以很大方勇敢的在這個新學校學習。」

讓不可愛成為可愛

有人問我,為什麼花那麼多的時間,去理解一群「不可愛」的孩子;為什麼要去聽他們的故事,去看見他們行為背後的動機。

在還不知道該如何回答時,我們已經跳到了下個話題,但後來談話的過程,我腦中卻來回盤踞著我內心的答案:

我想理解你,讓你被看見、讓你發光,找到自己的音調;

我想理解你,支持你、陪伴你,讓你自在摸索未來的路;

我想理解你,因為我曾經、曾經,是這麼的未被理解過。

透過理解,至終,所有的標籤,都有被撕下的可能;所有的不可愛,也都將惹人憐愛。

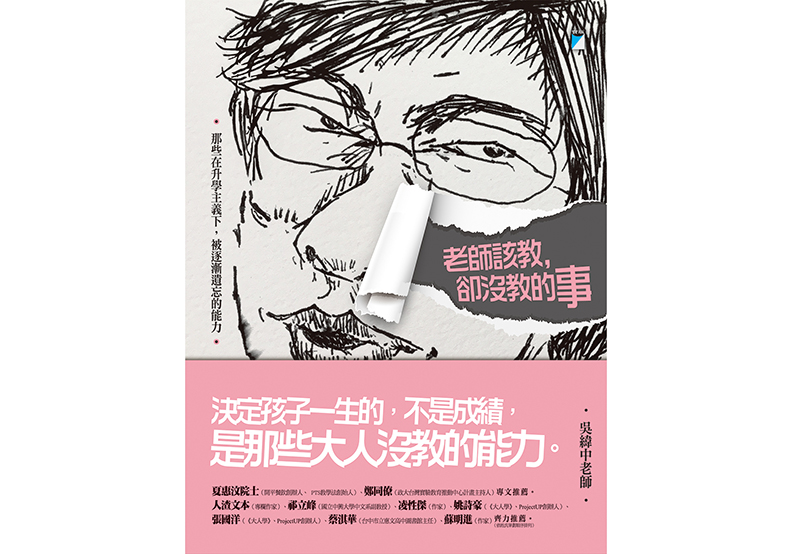

本文節錄自:《老師該教,卻沒教的事》一書,吳緯中著,寶瓶文化出版。