再一次,美國主導全球供應鏈重組,台積電、鴻海、緯創等台廠紛紛赴美設廠,打造新一波「美國製造」版圖。從補貼、人才到文化磨合,這不只是出海投資,更是一場關乎制度與競爭力的跨國適應戰

再一次,美國以一己之力主導了全球供應鏈的大遷徙。

美國製造業回流的「代表作」,位於亞利桑那州,從303號州道下去,高速公路上就能望見台積電在美國的第一座4奈米晶圓廠。巨大的建築體矗立在荒無人煙的地平線上,彷彿一艘降落在地球的太空船。

銀灰色的金屬邊框,在陽光下閃耀著冷冽光芒。兩棟建築之間以空橋連接,讓人聯想到太空船停靠星際港口的場景。

儘管遠離台灣家鄉一萬多公里,但這裡的標準作業流程、對細節的嚴苛要求,譬如其中一棟屋頂上「長出」的冰機冷卻塔,隔壁棟上方一大群的製程酸鹼排氣管,都清晰拷貝了台積電那舉世聞名的效率與精準。

首批4奈米製程晶片已經下線,標誌著「美國製造」在半導體領域的重大突破。「這是美國這麼久以來首次量產先進晶片,」長居鳳凰城、北美洲台灣商會聯合總會前總會長張聖儀說。

鏡頭再轉到千里之外的德州,這個美國第二大州,正一步步形成AI伺服器台廠的製造重鎮,空氣中瀰漫著一股前所未有的興奮與決心。

鴻海在休士頓的廠區雄偉到開車繞圈得十分鐘,而英業達正夜以繼日擘劃藍圖,緯創新廠也將在大達拉斯生根發芽,欲聯手輝達(NVIDIA)啟動美國史上最大規模的AI基礎設施計畫,未來四年將投入高達5000億美元(約新台幣15兆元)。

政策利多》補貼、減稅與關稅壓力齊發

從半導體到人工智慧,美國正以真金白銀的政策補貼和關稅高壓,推動產業鏈「本土重建」,不僅重塑全球供應鏈格局,更暗藏著技術霸權的爭奪邏輯。

為推動產業回流,美國打出了「補貼牌」,政策力道空前。美國商務部官網公告,透過《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act),台積電將獲66億美元直接融資,英特爾78.65億美元,環球晶則獲得4.06億美元的直接資金獎勵。

而2025年7月生效的美國「大而美」法案(One Big Beautiful Bill Act),更將半導體工廠的投資稅收抵免從25%提高至35%,且2026年底前開工的項目均可享受。

新一波產業轉移由美國總統川普(Donald Trump)強力推動,台灣電子業無不嚴陣以待,甚至蓄勢待發。

聚落成形》科技廊道成型,台廠集結

經濟部長郭智輝則是觀察到,拜AI浪潮所賜,台灣對美國的出口金額,屢屢超越對中國大陸加香港出口,美國成為台灣第一大出口目的地,分別發生在2025年的2、5、6月。

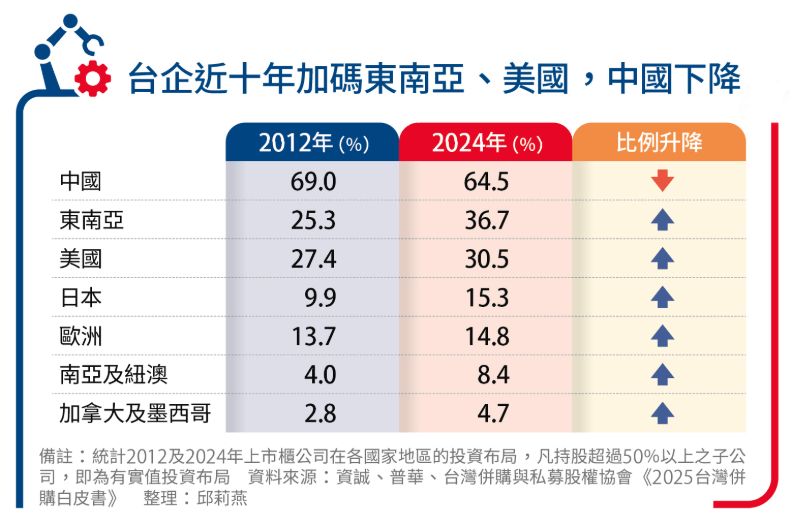

「美升中降」現象,同樣出現在台企的海外市場布局。

台灣併購與私募股權協會最新發布的《2025台灣併購白皮書》中,台灣上市櫃公司在中國大陸設有據點的比率,從2012年的69%降為2024年的64.5%;而同一數據在美國,則從2012年的27.4%提高至2024年的30.5%。

現實挑戰》成本、人才與供應鏈

只不過,走出台灣走進美國,現在台廠的這條路,走得有點痛苦。

現實困境是成本高、人才不足與缺乏供應鏈,如同三重枷鎖套在身上。「一張工作桌,台灣可能200美元不到,美國這邊要800美元,」緯創一位高層舉例說,這下他就又面臨一個抉擇:到底是當地採買,還是要大老遠從亞洲把建材疊加上運費、關稅送過來,哪個划算?

應對策略》高度自動化+文化混血管理

面對成本、人才與供應鏈難題,乃至「會否掏空台灣」的疑雲,台商在「美國製造」的新戰場上,正試圖達到多贏。

《遠見雜誌》行走美國逾2000公里,至鳳凰城、達拉斯、休士頓三大城市,親睹台廠令當地變為製造業重鎮,也發現赴美投資各廠的首個共同點,新廠無一不高度自動化。

文章未完

詳細內容請見遠見雜誌2025年8月號 :勇闖亞利桑那,台廠以「智」造開出一條路