編按:「原生家庭」的環境,對許多人而言,可說多半有著重大的影響。其中,父親的形象,以及與自己的互動,更是形塑個人成長的重要元素之一。

去年初夏回上海,老公司派了一台車子接待,由浦東鑽地道到浦西,塞車!又有點時差,打了一回兒盹!一張眼已到人民廣場,右望只見老上海的娛樂中心「大世界」,它旁邊就是YMCA青年會。不禁想起家父上世紀30年代,15、16歲就在這兒開始學打羽毛球。羽球英文稱Badminton,原來是英國這個運動的發源地地名!

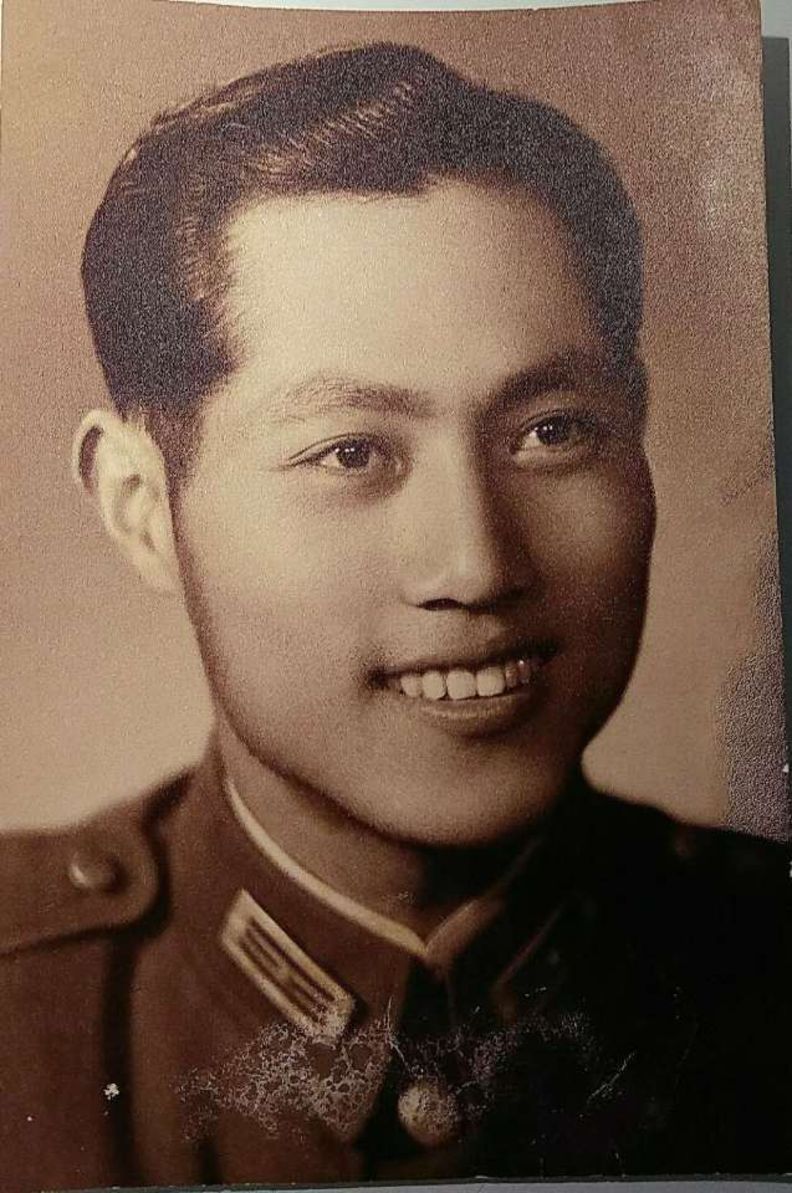

後來到了1937年,跳上黃浦江小舢板,輾轉由長江去了內地抗日從軍,在戰爭中還腿部中彈,一直留有彈片在大腿脛內。

轉輾南北到1950年代到了香港,又去了青年會打球,香港的青年會在九龍尖沙嘴、半島酒店西側不遠。

後來到了臺灣又在臺北昆明街青年會,結交了不少羽球朋友。

父親常常很晚了、打完球回家,就叫我騎單車去師大旁邊小街買牛肉湯麵(當年牛肉麵要五元、湯麵二元)。當時我就讀師大附中初中。可以單手拿湯麵鋁鍋子、單車馳騁!回家後父親會分一小碗賞我!母親就煮熱水給父親泡腳。

那年代許多香港僑生來台唸大學,其中不少羽球愛好者及高手!還記得一位叫高惠邦,很傲氣,我們叫他高尾巴!得過不少獎盃。

還由港引進一台專門修理羽球拍的手工器械,靠它串修拍子,我們兄弟妹的學費才有了著落!

還記得僑生大姐姐來家中便飯曾教我們做紅豆牛奶冰。以解暑氣!

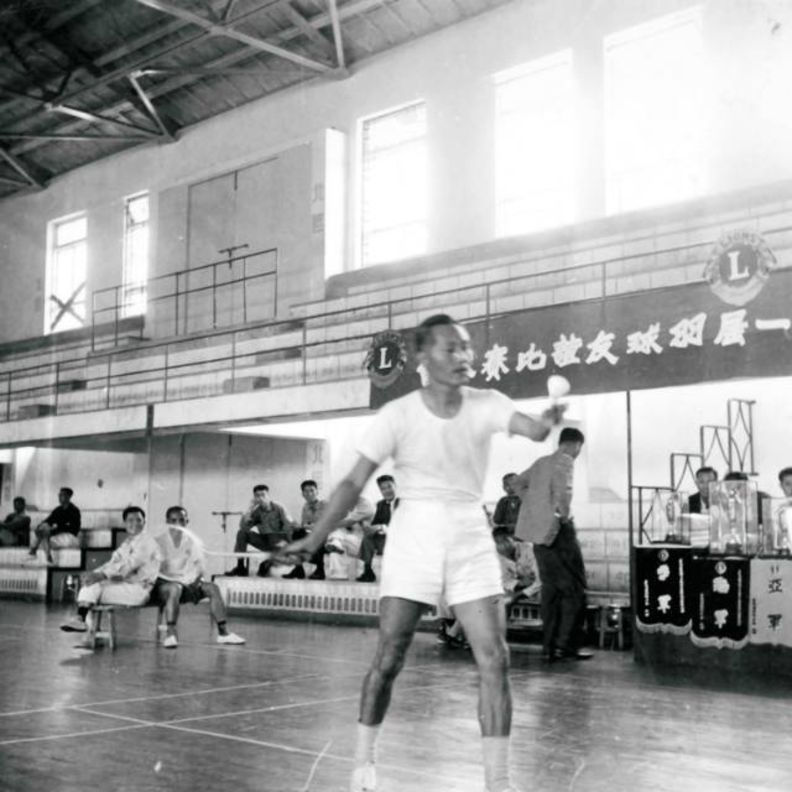

1950年代尾在台北體育場附近興建一座羽球館,就是由家父負責監造並擔任首任館長。是一座附合標準的室內羽球場館,室內高敞、弧拱型屋頂。設有正式球場三處,附衣帽貯物間及淋浴室,有辦公室及左側一間大餐廳。還附冷氣設備!

當年我正值高中,也唸附中,不時能安排同學去下場過過癮,好不拉風!

當時南邊的體育場,每逢有足球大賽,我們就爬到羽球館屋頂上觀賽,儼然好像貴賓席!

如今羽球館已拆除建了小巨蛋。連照片都找不到了!有仁人君子有羽球館照片請傳來, 不勝感謝!

餐廳經營西餐,父親還曾特點了一套西餐給我、並全程教我用餐禮節!後來餐廳在室外花園開放經營蒙古烤肉,當年許多台北人仕都去過!

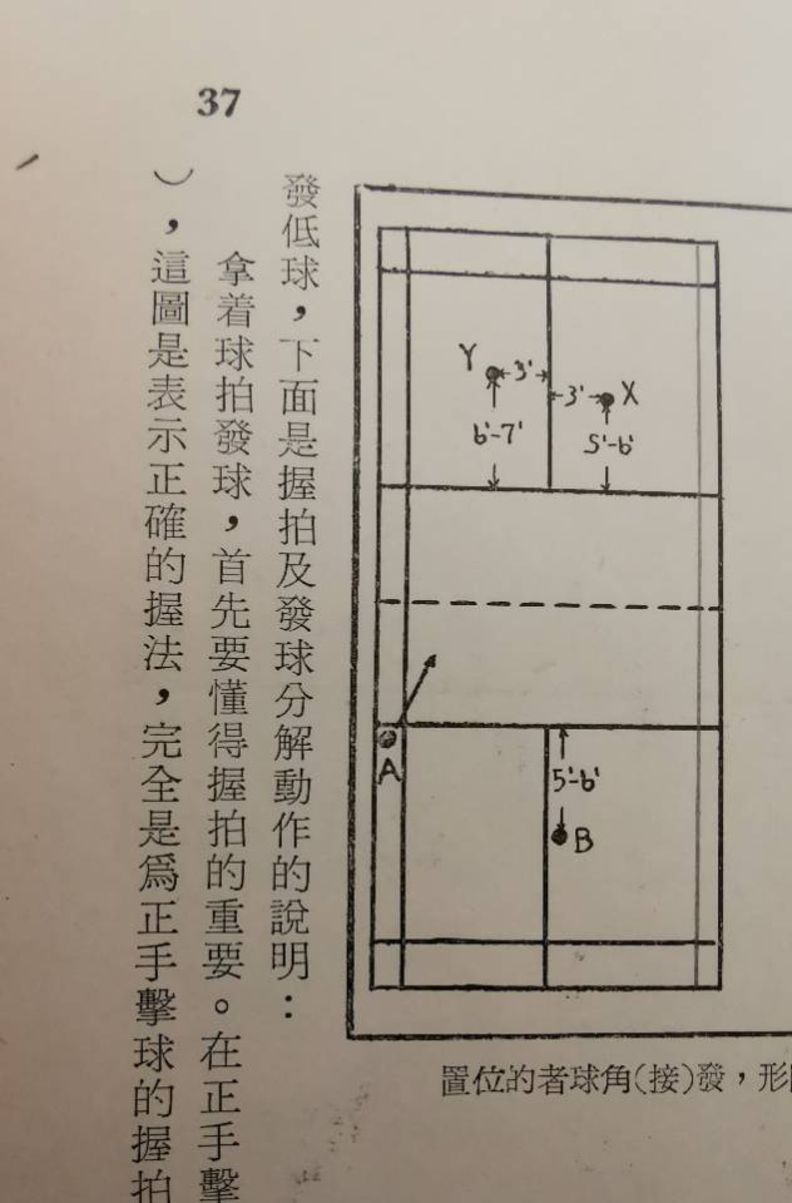

父親在羽球館任職期間還編寫過一本《怎樣學羽球》,橘黃翠綠色封面,裡面有二張球場附圖少畫了一條錢,父親還要我們用鴨嘴筆沾墨汁補繪,每一百本五元!夠看場電影了!

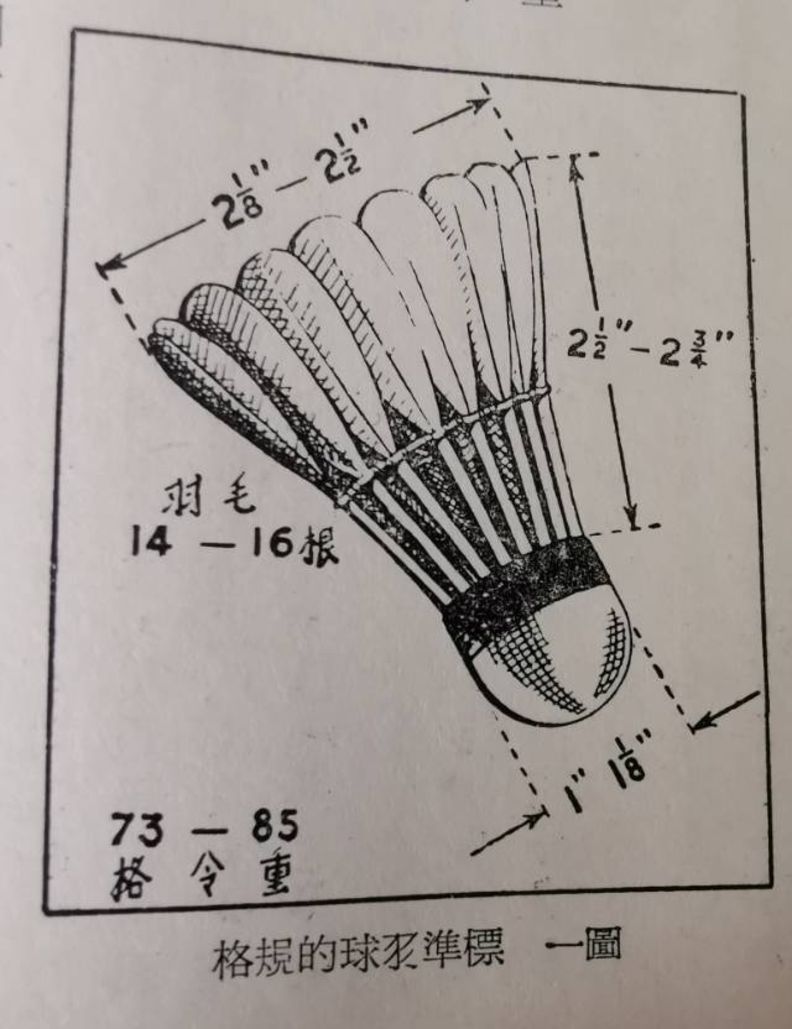

也有台灣商人頭腦機靈,收集鴨毛生產羽毛球外銷歐美。曾找父親當顧問研究如何製作羽球。才知道羽毛球基座的軟木內,要放置數粒氣槍用的鉛彈子、以增加羽毛球的重量!一般人初識羽球認為是適合婦女、小孩的運動。孰不知正式打起來比網球還激烈。羽毛球起跳殺球的速度可達400公里∕時,不輸子彈!

老闆外銷用Lucky為牌子,賺了不少外匯、還送我們一台黑白電視,1960年代呀!

後又因打球結識臺灣梅林公司的顧老闆(梅林是上海老牌罐頭公司),幫著在新竹、嘉義建廠。記得我暑假去嘉義工地實習監工一個水泥大煙囪的建造。還跟著父親去過飛機場大停機庫裡打羽球。

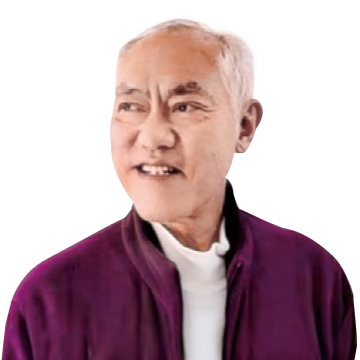

1970年代我曾工作於當年房地產知名公司「台北房屋」,當公司發展自建項目時就引薦家父去工程部,當年公司員工平均年齡26歲,而家父已55矣!記得還開了人評會才入了職。後來下班之餘教許多公司內少男、少女打羽球,不知有多融洽!前年遇一公司祕書長告訴我,她的沙鍋魚頭還是顧伯伯教她的呢!

又有同仁來了,說當年還是青年小伙子的他們,「不知道顧伯伯是羽球好手,有一天聊到羽球,顧伯伯說他也會一點,官振雄兄說他也打得不錯,想和顧伯伯切磋一下,他看顧伯伯都60歲多了,說要讓顧伯伯一些,顧伯伯說不用讓了,就平手打好了,那天我們一起到小巨蛋旁的羽球館去看他們打,結果30歲的官兄被打的慘不忍睹,這是我們一輩子都忘不了的往事。」

1990年移民來加拿大後,他與一些年輕人相交往、一塊去打羽球。朋友Y告訴我,有一回家父還帶了捲尺去現場量度,埋怨場地尺寸及網高有點問題!!?

2009年秋由台去滬,臨行去竹東保順養護院探望父親,告知我過幾天要去上海了!

父親在床上仰起上身,附耳跟我用滬語說:「哦耶想去(我也想去)!」

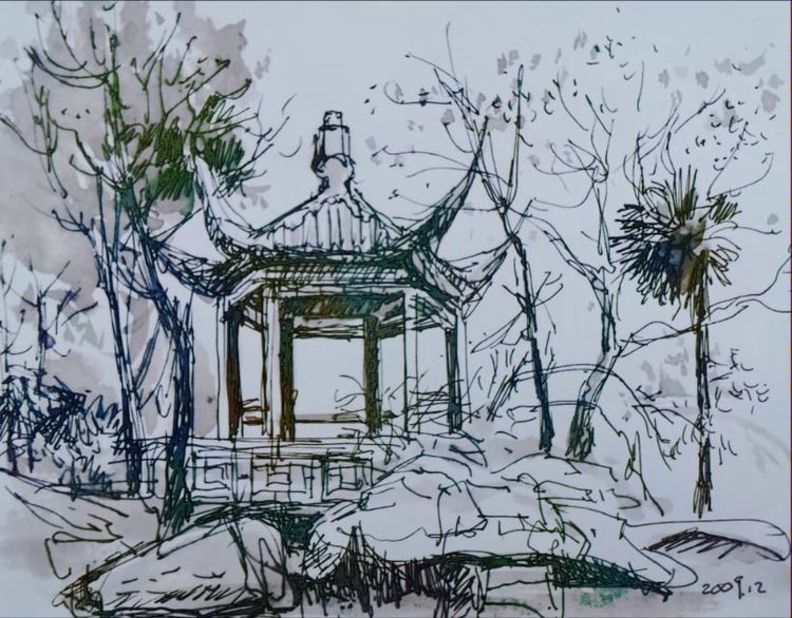

上海是家父從小生活的地方,曾告訴我現在的復興公園以前叫法國公園,再早叫顧家花園。並稱在它西南角有座中國式亭子,我不信!專程去找、居然還在!!!

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(作者為建築師;原文刊載於作者本人部落格,經同意重新編輯與轉載)