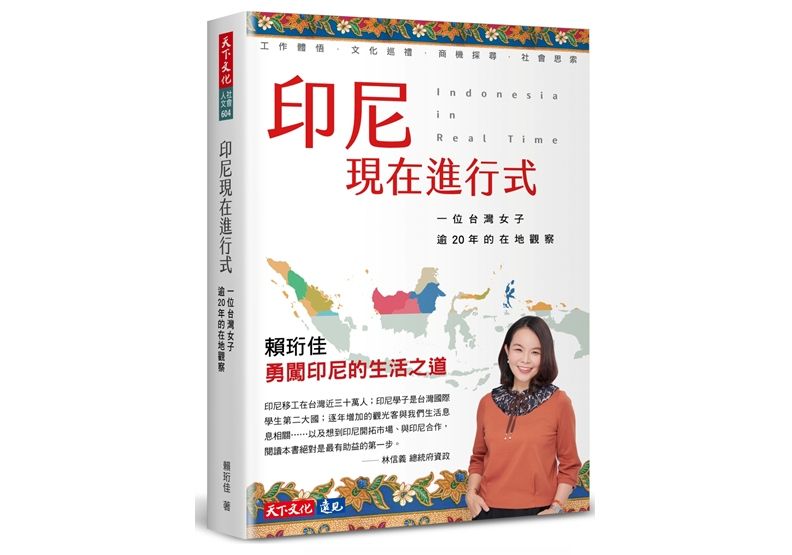

在雅加達居住多年,我常有機會被詢問在印尼工作、生活的建議,我認為究其根本,就是「換位思考,將心比心」而已。在台灣我們慣用「東南亞」統稱鄰近諸國,但其實東南亞各國因著種族、宗教、歷史、文化等因素,實在各有千秋,不可一概而論,更忌諱用自以為「高人一等」的眼光與思維與之交流。(本文節錄自《印尼現在進行式》一書,作者:賴珩佳,天下文化出版,以下為摘文。)

記得剛到印尼工作的第一年,重要會議前才發現絲襪不知何時被勾破一個大洞,我急忙跑到公司旁的便利商店,請店員快快幫忙找一雙可替換的絲襪。

店員問我要什麼色,我不加思索就回答「膚色」,結帳後快速閃進洗手間更換後,踏進明亮的會議室時才發現自己換上的是一雙深褐色絲襪,與身上淺色套裝完全不協調的程度,極可能讓人誤以為我想以奇裝異服引人注目。

即便如此,也只能硬著頭皮紅著臉上臺做重要報告。那是我第一次意識到自己身處異地,卻仍慣用本位思考,如此想當然耳必會多有疏失。

洋派做法並不適用

一位印尼有名望的企業家曾與我分享,曾有台灣團體透過他希望能安排與當地地方政府官員見面,他協力安排後牽線成功,但當時拜訪團內卻有成員面對初次見面的地方官員,講話不僅似連珠炮,肢體語言誇張,之後甚至欲與之勾肩搭背,稱兄道弟,試圖營造熱絡氣氛。這樣洋派做法或許有可用武之地,但卻絕非在印尼,一個以「爪哇」文化為主流背景的國度。

傳統爪哇文化強調敬老尊賢、重視倫理與禮節,與傳統儒家文化其實不謀而合。這位企業家提到當時官員臉色極為難看,卻礙於禮節隱忍不發,但事後不免向他抱怨,讓他頗為尷尬。但他也基於禮節,從未向台灣團體反應,只說大概下不為例了。

我們常說「知己知彼,百戰百勝」,在台灣成長的我們向來對東南亞近鄰各國不是太關心,也不願意多了解,原來可能是捧在手中的合作機會,卻因為這樣的文化誤解而從指間溜走,讓人不免惋惜。

與一位曾在越南與泰國各待過七年以上的台籍高階主管交流,他說總公司看中他的東南亞經驗,將開拓印尼市場的重任交付予他,原本信心滿滿要至此開疆闢土,但幾個月過去,只能用「痛苦」形容,因為事前沒有預期印尼國情文化竟如此不同,感覺過去經驗需砍掉重練。

其實這樣擁有豐富資歷,卻能在短短幾個月即謙虛的意識到該讓自己一切歸零、重新開始的自覺,我想這已是成功了一大半。

在台灣我們慣用「東南亞」統稱鄰近諸國,但其實東南亞各國因著種族、宗教、歷史、文化等因素,實在各有千秋,不可一概而論,更忌諱用自以為「高人一等」的眼光與思維與之交流。

(延伸閱讀│在平淡的赫爾辛基住14年,她體悟北歐人無法以金錢換算的「從容」)

文化沒有高低,只有不同

事實上印尼雖為台灣的近鄰,但一直以來,許多台灣人對印尼的了解僅止於移工,也許因為某些歷史教育背景,看印尼與印尼人的眼光多習慣是「宗主國」看「藩屬國」的角度與目光。

記得自己20多年前初到印尼,當時幾位親人第一次來探望「漂流番邦」的我,其中一位的皮包竟被扒走,護照也丟了,而且地點是在當時雅加達極少數的五星級飯店。

根據當時規定,必須到警察局申報並領取遺失證明後,還需到機場附近的海關辦公室辦理文件,後續才能申請新護照返台。

至今我仍對於當時飯店附近、搭建在鐵道旁簡陋狹小昏暗的警察局、二手菸煙霧瀰漫的海關辦公室,與抽著菸將雙腿高翹在桌上找理由說無法幫忙後,還往我臉上吐出一口長煙的海關人員,以及驚恐失措的自己印象深刻。

雖然在印尼工作著生活著,但這樣的經驗與記憶,卻讓我有長達將近10年的時間,對周遭一切人事物用腦中既有的框架去想去看。所以現在的我也可以理解,至今許多台灣人對這個近鄰有點陌生,卻也不想太熟悉的矛盾。

隨著時間推移與經驗的堆疊,才發現同樣是我們近鄰的日本、韓國、新加坡等,他們的政府與人民將印尼視為擁有悠久歷史、豐富文化、豐隆物產的泱泱大國,懂得欣賞並尊敬不同的文化,這實在讓我自己覺得汗顏,才敦促自己張開眼、放寬自己狹窄的心胸,多看多學習,也才真正體認到「文化沒有高低,只有不同」。

之前自己以管窺天,是多麼狹隘不智。記得有次在雅加達的餐廳用餐,突然被食物噎到幾乎無法喘氣,試著用力咳、喝水、吞飯,結果只是讓自己處境更困窘,隔壁桌一位印尼女士竟從提袋中拿出香蕉,塞給我要我快吃,想到看過幾則因吞香蕉而需急救的新聞,當下覺得莫名其妙,但卻無他法。

沒想到才吞了兩口香蕉,噎著的異物竟「迎蕉而退」,一切都順了。她微笑的看著我說:「這種時候吞香蕉比吞米飯有用,我們家鄉的人都這麼做。」我雖驚訝於這與平日的認知完全相反,但更感謝這方法的確解救了當時的我。

印尼最大女性雜誌集團《Femina》總編輯曾問我:「台灣那麼小,你們到底有什麼?」當時我很訝異社經地位如此高的高階知識分子竟然這麼問,真是讓我玻璃心碎了一地,但同時也不動聲色的快快拾起碎了一地的玻璃,並幫台灣的高科技、醫療、美麗的山水、誘人的美食與溫暖的人情,強力推銷一番。

(延伸閱讀│台灣最美景點在哪?20年代台灣人投票選出的「台灣八景」)

敞開心胸關注與理解

這讓我想起,之前一位熟識的印尼駐台高階外交官太太,她本身是優秀的印尼第一學府國立印尼大學教授,隨夫婿駐台幾年,她說自己做過最瘋狂的決定之一,就是把兩位小學學齡的孩子送到台北市的公立小學就讀,因為她希望自己的孩子能利用在台期間將華文基礎打好,使之成為印尼文、英文外的第三語言。兩個孩子也不負所望,三年內從對華文一竅不通,到後來不但能趕上學校各科課程進度,甚至還當選該校模範生。

孩子學習快,聽說讀寫竟跟一般台灣孩子無異,她笑說反倒是自己中文學習太緩慢,因而在台灣最常碰到的問題是,如果她帶孩子出門,路人經常問:「妳的主人在哪裡?」「孩子的媽媽在哪裡?」她回答:「就是我。」許多人聽後的反應竟是放緩講話速度再問一次,以為她聽不懂。

她還分享剛入學不久,有天孩子回家大哭,原因是班長分派打掃工作,別的同學都輪流做不同工作,但卻一直分派她的孩子掃廁所,還說:「你們印尼人不就是掃廁所的嗎?」她認為此事非同小可,決定到校一探究竟。幸而師長慎重其事,並趁機機會教育學生們,此事方得圓滿。

我聽得一身冷汗,處於台灣天龍國的孩子有這樣的想法,也代表整體大環境都還需有所檢討。雖然這位印尼外交官夫人輕描淡寫笑著與我分享她口中的「駐台趣事」,卻讓我覺得慚愧,想想駐台期間,她或許也是在地上一遍又一遍撿拾著破碎的玻璃心吧。

在玻璃碎裂聲中值得欣慰的是,近年來台灣許多媒體、公益團體,甚至青年學子已更願意敞開心胸,關注並試著多理解不同的文化,只要這樣的善種子不斷傳播綿延,相信未來不論在何地,工作與生活上面對各種文化衝擊,我們也更能欣然面對、勇於接受挑戰。「換位思考、將心比心」,如此即易行於天下,反之或至寸步難行了。