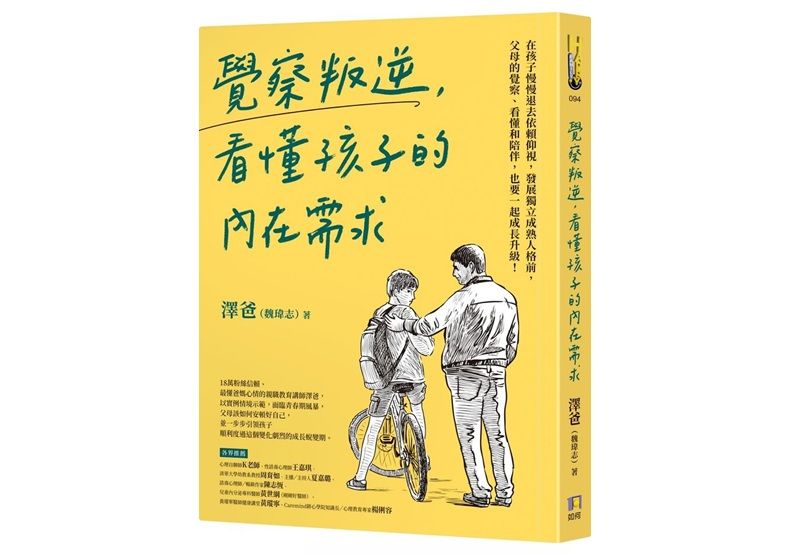

老實說,我並不認同「把孩子當朋友」的觀點,雖然青春期孩子能與爸媽建立無話不談的互動是相當重要的,然而,我們就真的不是孩子的朋友,我們是需要教導他、引導他的爸媽。不過,即便我們是爸媽,還是可以成為孩子的支持者、最佳聽眾,這跟管教二字是完全不牴觸的。(本文節錄自《覺察叛逆,看懂孩子的內在需求》一書,作者:澤爸(魏瑋志),如何出版,以下為摘文。)

我曾聽過家長抱怨已經不知道該如何跟青少年相處了,說他們情緒很多、手機不離身,提醒個幾句,就會被嫌囉唆,甚至有時還會對媽媽說「滾啦!閉嘴,吵死了」,弄到只要孩子一有情緒,立刻感到緊張,害怕孩子不高興。

看到家長滿是苦惱的神情,透露很愛孩子卻又不曉得該如何靠近、想要管教孩子卻又擔心他們有情緒,對於「與孩子的親密關係」和「身為爸媽的教養責任」兩者的失衡,感到十分無奈與沮喪,不知問題出在哪裡,更不知道該如何著手來改變現況。

我覺得現代家長大多呈現兩個極端,一個是承襲傳統的思維,認為孩子即使是青少年了,但還是要聽父母的,於是不時會展現權威的教養方式,只要兇了、眼睛瞪大了、罵人了,孩子還是要乖乖聽話、需要被壓制,卻發現這明明是為了孩子好,親子之間的距離卻越來越疏遠。

另一個是爸媽希望成為孩子的朋友,想要與他無話不談,卻漸漸發現孩子似乎爬到自己的頭上了,很敢跟爸媽要求東西、談條件,也很容易有情緒,只要爸媽不答應、不同意,就立刻生氣「好啊,算啦,隨便啦。」然後就不理爸媽了。

家長為了維護這層「朋友關係」,總是滿足孩子的需求,心中覺得這樣似乎不太對,但又不知道該怎麼辦,深怕孩子不再把自己當成朋友了。

老實說,我並不認同「把孩子當朋友」的觀點,雖然青春期孩子能與爸媽建立無話不談的互動是相當重要的,然而,我們就真的不是孩子的朋友,我們是需要教導他、引導他的爸媽。

朋友說的話,只是建議與參考,不用一定要去做,這樣的立場與爸媽是截然不同的。

關於某些事情,比方傷害自己、傷害與影響到他人的事,爸媽絕對有責任去制止孩子的行為,不能只當成參考。 孩子在未成年之前,爸媽負有許多連帶的職責,所以我們就是孩子的「爸媽」,這個身分是不能變的。

教養,就必須要承擔被討厭的勇氣。

不過,即便我們是爸媽,還是可以成為孩子的支持者、最佳聽眾、最棒的訴苦與討論事情的聊天對象,成為孩子心中願意傾吐心事的前幾順位,這跟管教二字是完全不牴觸的。

等到孩子成年了,我們放下教養的責任時,再成為他的朋友也不遲啊。

(延伸閱讀│青春期從幾歲開始?孩子「回家生氣」父母反而要開心?)

成為青少年的爸媽

面對青少年,「傳統權威」與「朋友相處」兩種方式都不是很恰當的情況下,該如何達到「管教」與「關係」兩者的平衡呢?

孩子是獨立的個體,親子之間的相處不應該有高低位階的差異。然而,青春期的孩子依然尚未成熟,想法與做事還是很衝動,還是需要爸媽的教導與指引。

於是,我們要做的是以「平等」且「尊重」的方式來應對孩子,該管教時,多帶著「好奇」與「關心」來了解他、試著調整自己說出他願意聽進去的教養言語。

基於雙方的理解之下進行溝通,好好達成彼此能接受的共識,也就是在教導之下,青少年依然能感受到我們的愛,這樣一來,即便我們是需要約束他的爸媽,親子之間的關係依然是緊密的。

不過,上述短短幾句話,要辦到卻是很有難度的。所以,這本書想帶給家長的有:

1.理解青少年

無論是身體與心理的變化以及各種行為背後的原因探索,都是在幫助家長們了解孩子,盡量避免因為他的舉動就動怒了。只要我們明白,其實孩子也是很不容易、有著許多困難的,或許就能放下焦慮,拿到拉近關係的鑰匙。

2.引導青少年

他已經不是孩童了,是個接近成年人的孩子,要像以往硬拉著他向前走,是有著很高的難度,重點是他的意願,青春期的孩子不願意,真的很難推得動他。所以,書中提供了在各個情境下的許多方法與建議,打開青少年的心門,與他貼近,點燃動機,願意嘗試跨過心中的困境。

3.享受與青少年的相處

青春期與成年的孩子最大的不同之處,就是青少年對爸媽還是有些依賴的。只要親子的關係夠緊密、連結足夠深厚、衝突減少、互動增加的情況下,就會發現,其實,我們家的青少年還是很可愛的啦,進而看見他的優點。

4.成全爸媽的旅程

我們對孩子是肯定會有期待的,然而,孩子的未來是他要自己去闖的,有時我們再怎麼愛他,也必須學會放下。當我們能放下心中的糾結時,才能夠好好的陪伴青少年,替自己成為爸媽的這段旅程,寫下最美好的篇章。

期待家長能藉由這本書,對於家中青少年有更多的了解,明白他們邁入青春期的變化、遇到的困境與心中的卡關。更重要的是,一定要曉得「關係」與「連結」才是溝通的基本盤。

讓我們喜歡與青少年相處、看見他們的亮點,透過良好又緊密的對話,享受著親子互動的每一天。

(延伸閱讀│與青春期孩子相處的10個提醒:發生衝突要「冷靜」不要「冷戰」)