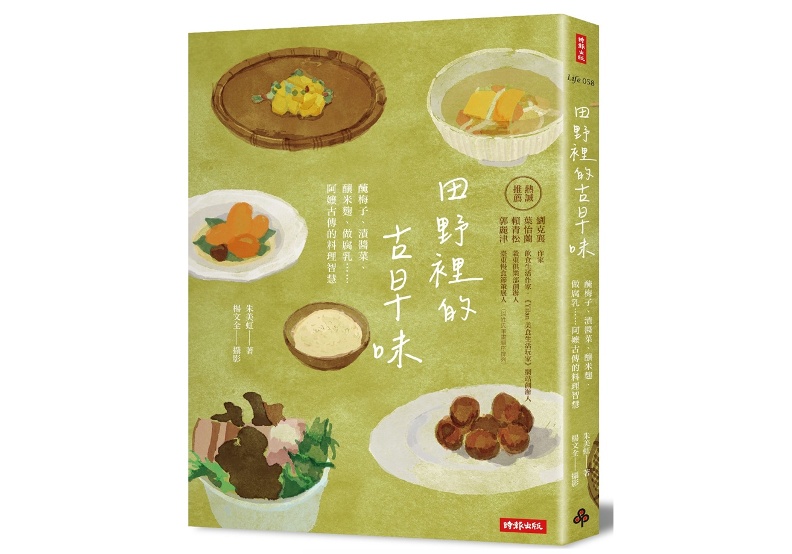

這是一場回歸宜蘭鄉村生活的飲食探索之旅。作者以宜蘭女兒的身分,走進鄉村生活,深入挖掘家鄉的飲食智慧,製作各種傳統料理,體驗這份關於宜蘭味道和家鄉情感的獨特滋味。(本文節錄自《田野裡的古早味》一書,作者:朱美虹,時報出版,以下為摘文。)

我在村裡結交了一票長輩朋友,彼此的日常問候不是「呷飽未」,而是「醬油做了嗎?」要不就是「炊粿了沒?」

雖不是什麼浪漫語言,卻充滿季節感和土地的氣息。像是釀醬油一定是熱到爆的仲夏,炊菜頭粿肯定要等到快過年,冷到發抖的隆冬時分,所有的問候話語,隨時節、氣候或因應作物大出而有所變化。

平常日子,幾乎都是我追著老人家東扯西問,沒想到有一回,我在院子裡曬蝦米的時候,嬸婆竟好奇跑來觀摩。一聊之下才知道,做醬油、炊粿手藝一把罩的她,竟然也有陌生的傳統手藝。

一樣住在宜蘭,生活樣貌竟天差地別

我之所以學會曬蝦米,全賴一位從小在南方澳長大的大姐。有一天,我和南方澳大姐聊天,她突然提起童年往事,無奈說著自家每天餐桌上的菜色都一樣,不是魚就是蝦,要不就是螃蟹,實在吃到怕。大姐說:「每天吃,真的很無聊又沒胃口耶!」

聽她這麼一說,差點笑痛肚皮。雖然知道縱使是宜蘭這樣的小地方,每個人的生活還是會有貧富差距,過的日子也不盡相同,但光是小小的蘭陽平原,農耕種植者的生活,與海邊打魚維生者的日子就有如此大的差異,卻是過去我從來沒有意識到的。

農耕人家的飲食,經常是蒲瓜、菜瓜吃到臉都綠掉,只好擔著菜到市場,好賣錢換些魚、肉回家加菜;在港邊生活的漁民,則經常拿著自家捕撈的漁獲,去跟隔壁鄰居換蝦、換蟹,還嫌吃到煩膩,是不是感覺相當奢侈呢!

一樣住在宜蘭,身處差不多年代,生活樣貌竟如此天差地別,讓我忍不住猜想,靠山吃山的原住民,會不會也有山豬、山羌、飛鼠吃到膩的一天呢?

後來,大姐提起自家夏天曬蝦米的景象。她說,要選一種特別尺寸的蝦,不要太大又不能沒肉,而既然要日曬,就一定要選在宜蘭最炎熱,有日頭曝曬的盛夏進行。買了蝦回家,先用鹽水稍微燙熟、瀝乾,再把燙熟的蝦放到水泥地或竹篩上攤平,用最炙熱的陽光曝曬三、五天。

大姐口中曬蝦米的壯觀畫面,立刻攫住了我的心,很好奇豐腴小蝦是怎麼變身為乾扁蝦米的。於是,在夏天剛開始的時候,找了一天衝到南方澳漁港,東逛西看尋找我要的獵物,突然看到一大桶小蝦,旁邊圍著一群阿姨,很認真地剝著蝦殼。

我趕忙屈身向前詢問:「請問可以買兩公斤的小蝦嗎?我想拿來曬蝦米。」

「沒辦法喔!全部被買走了!」

「請問什麼時候才能買得到呢?」我不放棄繼續追問。

「明天12點半來等看看囉!」阿姨們好心指點迷津。

第二天12點半,依約來到港邊,又看到阿姨們,連忙問:「今天有蝦嗎?」

她們說:「船快要進來了,進港後才會知道,妳不要趴趴走,在這裡乖乖等喔!」我知道阿姨們讀出我勢在必得的決心,決定幫我搶小蝦了,心裡很是感激。

那一天,在漁港邊跟阿姨們一起等待漁船入港,聽著她們閒話家常,話語間直來直往、乾脆俐落,沒有拐彎抹角。初聽或許不是那麼順耳,聽習慣了卻也有一種乾脆不囉嗦的爽快,就像昨天蝦

賣完了,她們直接了當說「沒蝦」;今天說「有蝦」,就一定想辦法幫我搶到手。

由此也發現,農耕者與捕魚郎氣質上有很大的不同。耕作者的氣質像牛,溫溫馴馴、不疾不徐,就算歲月停止了,好像也與他無關似地。

長年在海上拚搏的漁民則像鯊魚,海裡來浪裡去,說不準什麼時候就回不來了,個性非常鮮明,彷彿每天都要活個透澈明白,沒什麼灰色地帶,喜歡就喜歡,不喜歡頭也不會回。

那天,提著阿姨們為我熱情搶到的蝦,一回家馬上照表操課,曬起蝦米來。因為從來沒有曬過,心裡有一點忐忑,怕失敗把整鍋蝦都報廢了,但憑著南方澳大姐拍胸脯保證:「曬蝦米不會有問題的,只怕曬完會有失落感而已。」我便大膽嘗試起來。

蝦子在大太陽下,翻翻曬曬了三天,曬到蝦殼跟蝦頭都分離了,把殼跟頭比較硬的部分篩掉後,真的收穫滿籮筐紅得發亮的蝦米!拿起來試吃一口,感覺像零食一樣,鹹中帶有甘甜的大海氣息。

曬完蝦米,終於知道為什麼會有失落感了。因為蝦肉中的水分都被烈日蒸發,兩公斤的蝦曬完之後,只剩不到兩百公克,還不到原來的10分之1,雖留下一身濃縮的鮮美,但心裡還是難免一半開心,一半失落。