電影《富都青年》由王禮霖執導,吳慷仁、陳澤耀領銜主演,鄧金煌、林宣妤、周雪婷共同演出,本片在第60屆金馬獎入圍7項大獎,包含最佳男主角、最佳男配角、最佳新導演等。

生活在台灣的你我,對於身份認同和國籍議題之間的想像,也許從來都不需要猶豫,這是與生俱來的安定感、一個習以為常的基本——但在世界上的許多角落,卻有許多移民、難民、移工,天天必須為自己的身份所苦惱,也許苟且偷生、可能戰戰兢兢,那個對於「家」的基本訴求,遠比想像中還遙遠。

曾幾何時,這些無國籍的人們,無法享受到一些生活上的基本權益,不只沒有最基礎的醫療照護、福利補貼、公民權利,就連想要辦個銀行帳戶、考駕照、申請貸款、租屋補貼等都是天方夜譚,更遑論若不幸被警察臨檢、查驗身份,那種很可能隨時被遣返的惶恐,有多麼令人無奈了。

而馬來西亞全新電影《富都青年》,就是這樣的故事。

註:本文無雷,可放心閱讀

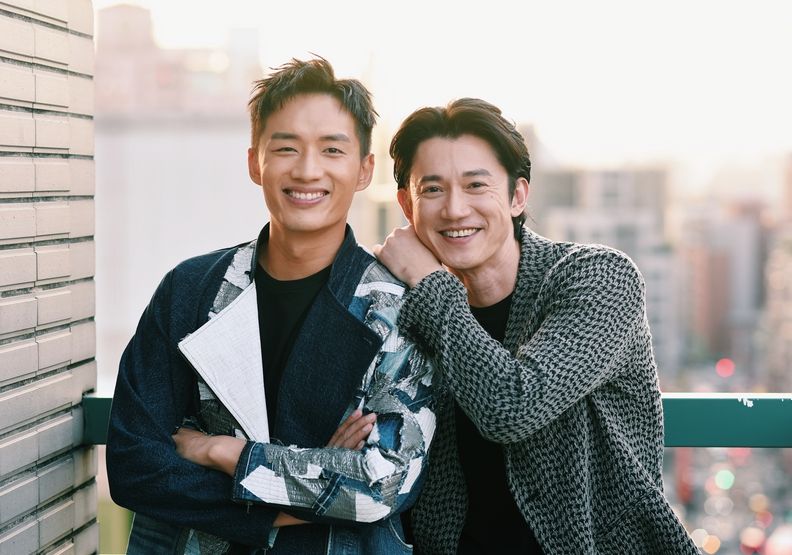

吳慷仁、陳澤耀寫下《富都青年》的深刻兄弟情

《富都青年》由王禮霖執導、李心潔監製,吳慷仁、陳澤耀領銜主演,鄧金煌、林宣妤、周雪婷共同演出。本片在第60屆金馬獎大有斬獲,入圍包含最佳新導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲等7項大獎。

《富都青年》在吳慷仁、陳澤耀這對兄弟的詮釋下,交織出馬來西亞社會底層最殘酷的悲歌,吳慷仁不只為了電影提前數月到馬來西亞生活、體會當地環境,他還為了扮演聾啞人士苦練手語,在當地人陳澤耀的帶領下,他們深刻體悟了「富都」的生活,更把無國籍人士的坎坷,深刻融入觀眾的心底。

這部電影十分扣人心弦,在劇情的流淌和每一幕細膩運算的鏡頭語言裡,發酵出《富都青年》獨一無二的韻味,他們也許窮困、潦倒,但卻從不因為命運的捉弄而絕望,那樂天知命的性格更是令人由衷敬佩,縱使一個合格的身份難以擁有,但開朗的過完每一天,才是最重要的事。

相信你我都能陶醉在吳慷仁和陳澤耀的表演中,那再自然不過的真切,著實賺人熱淚。

《富都青年》拍出無國籍人士的坎坷與無奈

《富都青年》描述,沒有公民身份證的阿邦(吳慷仁飾)和阿迪(陳澤耀飾),在混雜外勞聚居的富都巴剎老社區裡苟且偷生。他們無法享有一般國民福利、無法申請護照,連銀行戶頭也開不了。

哥哥阿邦天生啞巴,任勞任怨也認命,只求一份安定生活,弟弟阿迪則不甘向命運低頭,從而違法販賣假證件,他一心只想賺到錢,帶著哥哥離開這個厭惡的地方。

原本就過著不平等生活的兩人,因為社工佳恩的熱心,並自願協助追查原生父母和出生證明的資料,但她的好意卻導致一場意外發生,同時也讓阿邦跟阿迪再次陷入水深火熱的命運⋯⋯

導演王禮霖說到創作緣起,故事背景之所以選擇俗稱「富都」的巴剎地區,是經過充分田野調查後的決定,該地點位於吉隆坡市中心,古老的菜市場過去曾經輝煌,現在周邊被高樓大廈包圍,富都卻變得破落不堪,有不同人種交匯,讓王禮霖抓住許多靈感。「富都是一個很諷刺的地名,這班人明明很窮,住的地方卻叫做富都,是一個很大的對比。」

吳慷仁影帝級的表現,一開始卻可能沒機會演出

吳慷仁分享,接戲這件事情,有時候其實不是你想要,你就有機會演的,觀眾可能都需要擺脫這個迷思,「也許大家會想說,你是吳慷仁、你隨時都有很多戲可以拍,不是的!真的不是這樣子的!這件事情沒有這麼簡單,有時就算你願意接,製作方還要有各種因素考量適不適合。」

他強調,「不是我接不接的問題,是導演要不要選我的問題。」

吳慷仁笑說,從最初他在金馬創投時看到這樣的劇本,到最後實際和導演接洽,前後也過了快一年的時間,當時完全是偶然間突然想到、一時的興起,他決定打電話給導演關心一下《富都青年》的狀況,因為有的時候,這種拿到獎的作品如果超過兩年都沒有開啟,可能就很難執行了。

「我打電話給導演,表達想要演這部戲的訴求,導演說好、他會考慮,但隔天也沒消息,我想想自己可能沒機會了。」後來過了兩天,導演就回電邀他來演出。

吳慷仁表示,「也許是我這個演員的企圖心讓導演感受到了,我提出了很多我能做到的優勢條件,像是願意提前去馬來西亞準備角色的時間,這應該有讓導演感動。」他謙虛的說,「如果當初,我真的沒有一時興起打那通電話,阿邦這角色真的不會是我演,因為,這個角色每個人其實都可以演啊!」

提前兩個月到馬來西亞生活,吳慷仁彷彿成了真正的在地人

事實上,在《富都青年》裡,觀眾所看到市場裡面的每一個畫面、所有的攤販、人物,全都是真正生活在那邊的當地人,而吳慷仁和陳澤耀就像早已生活在那邊多年的人一般,毫不突兀的自然融入,畫面流暢且充滿生命力。

一開始,其實只是勘景、攝影師、副導等人先去熟悉當地的動線、和當地人溝通,演員是不需要去的,但吳慷仁堅持自己要去當地生活,而既然已經生活了,就乾脆直接在市場裡打工,「我也是到了當地以後,才發現其實真的可以這樣做,畢竟一開始,如何讓自己看起來像馬來西亞人,那都是個問號。」

於是,在長達兩個星期裡,吳慷仁每天就在市場裡面跟著所有的工人一起打工,甚至化身雞販熟練地剁著雞。而導演和攝影師就躲在遠處,靜靜地記錄這一切,吳慷仁笑說,「導演可能一開始也不知道該怎麼拍,因為時間真的太長了,所以我大部分時間就是真的在那邊工作。」

吳慷仁表示,正是因為這段和當地人一起生活的過程,他才更了解他們所面臨的苦衷,而這部電影不是要賣慘,雖然他們真的生活比較貧窮、底層,有許多的不公,但他們其實還是很快樂的。

「他們的1元,和我們的1元價值是不一樣的,雖然在那樣的處境下,他們還是說服自己要開心、樂天知命,這也許是一般人難以理解的。」

像是這次居然有劇組要到當地去拍電影,整個市場的人都非常的興奮且期待,吳慷仁笑說,「他們都超開心的,一知道有人要拍電影以後,就一直想要入鏡,也有人真的拍完以後想當演員,想圓自己的一個夢。」

積極學習手語,吳慷仁在專業手語和表演詮釋上達到平衡

吳慷仁分享,馬來西亞的手語,其實和台灣的手語有很大的不同,所以在學習手語之前,他是先理解兩國手語的差異,並在吸收和理解之後,簡化成觀眾可以理解的版本,因為如果堅持很專業的手語姿勢,在觀影上也許並不那麼容易能看懂,他希望在就算沒有字幕的狀況下,觀眾也能看懂他的手勢。

「手語是有個性的,它有自己獨特的力道、表情,我們去觀摩了一群手語人的相處模式,他們聊天的方式真的會超出你我的想像,他們會用更生活化、更簡單的比法,通常另一個人手勢都還沒有做完,下一個人馬上就會插話反駁。」

他笑說,「馬來西亞的手語老師是個標準的手語翻譯,他的觀念很客觀、很專業,他也背負著他的使命感和理念,所以我一直盡可能和老師溝通,希望能抓到一個比較平衡的程度,到最後,老師其實有點都不想跟我爭了。」

吳慷仁說,《富都青年》從聲音設計的角度開始,就從很多聽障的角度去著墨,而愈簡單的手語愈容易讓人明白、邏輯也更通順,其實演到最後的幾場戲,用手語就能很輕鬆的和大家溝通了。

最終情緒爆發的演出,成吳慷仁生涯演技代表作之一

在《富都青年》裡,吳慷仁最後幾場戲碼,有著充滿張力的爆發性演出,那種透過手語一股腦的宣洩、怨嘆人生的不平等時,情緒滿是令人心疼的鼻酸。

他說,其實那場戲一直到開拍前三天,他就一直在準備,他知道那場戲非常重要、非常難演,所以真的是邊拍邊累積情緒,「還好我們是順拍的,所以有些情緒的表達真的很直接,不需要迂迴、要什麼就是什麼,完全就是現場的氛圍和情感發揮。」

吳慷仁大笑說,「整個劇組都知道那場戲非常重要、沒辦法拍太多次,所以我可以感覺到攝影師和跟焦師的手都在抖,他們真的比我還要緊張!」

值得一提的是,為了劇情需要,吳慷仁還進行了3天的斷食、脫水,以近乎斷食的方式「休息」了3天,這是他自己在權衡整個角色狀況和排班大表後和導演自我要求的結果,以便達到故事中的身形狀態,敬業程度可見一般,更讓整個故事充滿說服力。

王禮霖說,這部電影講述的是愛,內心沒有愛支撐,可能就沒辦法在殘酷不公的社會環境活下去。「人的愛往往可以拉著我們,讓我們更堅強去面對,在電影裡面這兩兄弟沒有身份,遇到現實生活壓力,最後凝聚他們在一起的就是愛。未來這也是我創作題材很重要的命題,希望專注呈現人與人之間的情感。」