編按:COP27正式登場,由於錯過1.5°C的控制,我們必須做出更大努力來適應氣候的變化。但為何1.5°C的目標會失敗呢?本文指出有四大關鍵點,一起來搶先看!

打過棒球的人都知道,三次揮棒落空就出局了。所有在2015年12月參加巴黎氣候峰會COP21的各國領導人面對的就是兩好球之後的第三次投球。 第一次的京都和第二次的哥本哈根峰會在溫室氣體排放協定上都失敗了,如果這次再無疾而終,很多人認為這個地球就完蛋了。

代表加勒比海一些島國的代表心知肚明1.5°C是一個紅線,如果巴黎協定不能在1.5°C達成共識,他們的國家將面臨災難,譬如馬爾地夫的代表就大聲疾呼他們的國家80%的以上土地海拔高度不到一公尺,如果全球變暖超過1.5°C,他的國家將化為烏有。

於是乎,在巴黎,經過兩個禮拜的磋商談判,所謂的「將全球平均氣溫上升幅度控制在比工業化前水准高2°C以下,並努力將氣溫上升幅度限制在1.5°C以下」達成了共識。

這是全球相對貧困、脆弱國家在氣候變化領域取得的罕見勝利之一。但,不幸的是,巴黎協定之後,隨著一年又一年的過去,1.5°C的目標早已從一個必須追求的目標變成了一個可望不可及的目標。

1.5°C目標遠離,為何我們會失敗?

面對著極端氣候越來越成為尋常的今天,我們必須面對現實,甚至認真探索它背後的含義。1.5°C達標的世界對地球到底意味什麼?一個越來越暖化的世界還可能回到過去嗎?對於所謂限制氣候變化的承諾和可持續性而言,1.5°C這個失敗的目標缺失了什麼?

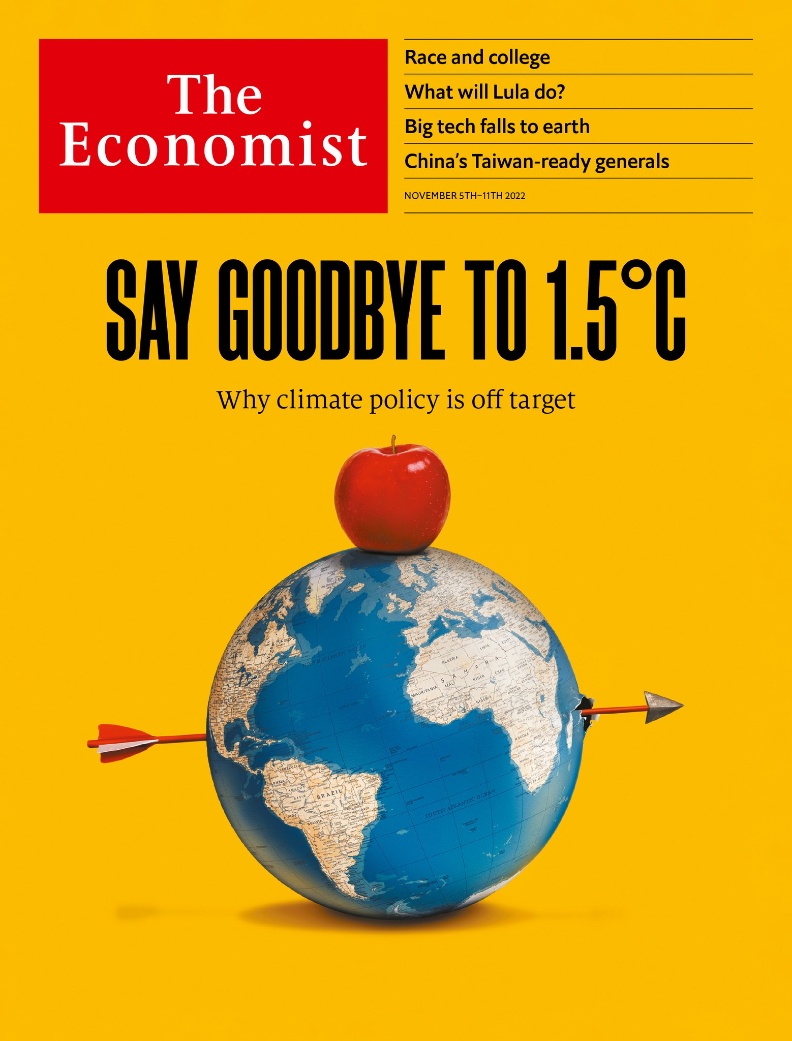

是的,埃及的COP27召開在即,《經濟學人》這期的封面故事聚焦議題來到了全球氣候變化。在鵝黃色的背景前面,《經濟學人》在地球儀上面放上了一顆象徵箭靶的蘋果,但被一箭穿心的不是那顆蘋果,而是下面的地球儀。

上面兩排黑色文字很好的詮釋了這幅一語雙關的畫面。大字寫的是「SAY GOODBYE TO 1.5°C 和1.5°C 說再見。」小字則是「Why climate policy is off target 為什麼氣候政策偏離了目標。」

文章提及看似認同《巴黎協定》的全球國家不但沒有削减足够的碳排放來實現目標,事實上,全球碳排放仍在增長。這個世界已經比工業化之前熱了約1.2°C。

鑒於已排放的溫室氣體的持久影響,以及不可能在一夜之間停止所有的碳排放,這個地球現在根本無法避免超過1.5°C的溫度上升。但仍有希望溫度還不至於失控,而且可能只會是暫時性的超溫,但值得注意的是這些可以自我安慰的可能性將越來越小。

全球未能控制碳排放的後果將是災難性的,受害的不僅只有太平洋的珊瑚環礁。與全球氣候相關的災害正在激增,從今年夏天的極端季風淹沒了大部分的巴基斯坦,到今年9月發生的自1935年以來最致命的颶風襲擊佛羅里達州。

還有極端氣候的變化,譬如今年夏天的歐洲異常熱浪,不但造成了巨大的經濟損失,阻礙了交通運輸, 還破壞了基礎設施以及降低生產力。

只有口號,沒有具體行動!

這一切變化的最好答案就是現實主義的發生。 許多氣候活躍人士不願承認1.5°C是所有失敗的基本原因。但沒能做到這一點確實加大了在巴黎協議後犯下的錯誤。

在巴黎,全球各國政府制定了一個難以達到般的目標,卻沒有任何確實可行的具體計畫。即將聚集在埃及的各國代表們應該受到巴黎氣候協定失敗的譴責,而不是那些虛假的口號。 他們需要更加務實,正視一些越來越嚴峻的事實。

1、減排需要資金

首先,減排需要更多的資金。粗略估計,全球對清潔能源的投資需要從現在每年的1兆美元再增三倍,並集中在開發中國家,這些國家是今天全球大部分排放的根源。

太陽能和風力的建造和運行可能比汙染最嚴重的類型更便宜,但需要重建更完整的電網,以應對太陽能和風力的間歇狀況。已開放國家的優惠貸款和援助必不可少,也是道義上的當務之急。然而,所需金額遠遠超過了西方世界捐助者或世界銀行等多邊組織目前勉強擠出的金額。

因此,開發中國家的政府,特別是中等收入國家,將不得不與富裕國家合作,啟動私人的投資加入。 就開發中國家而言,這將涉及投資環境的大幅改善,以及他們必須放棄對能源政策的一些控制。

就捐助方而言,這將涉及到將政府支出集中在「擠入」民間資本的計畫上,如保護投資者免受政治和監管的風險或持有民間項目的股權,並同意在出現問題時願意承擔第一時間發生的損失。他們將不得不從事他們不喜歡的工作,比如幫助最貧窮的國家關閉煤廠。但如果雙方都不讓步,這個世界將變得更糟。

2、化石燃料需漸進式汰除

第二個艱難事實是化石燃料不會在一夕之間被拋棄。歐洲正爭先恐後地建設天然氣進口設施,原因不外乎它們找不到任何更好的替代方案。對於一些更貧窮的國家來說,在天然氣和再生能源方面的投資仍是必要的:幫助更多的公民獲得改善生活的電力也是道德上的當務之急。

3、還沒努力就先放棄

第三個事實是,由於錯過1.5°C的控制,因此必須做出更大努力來適應氣候的變化。努力適應一直是氣候政策中被忽視的次佳作法,氣候活動人士們不相信這是減少碳排放的備案,更糟糕的是,這竟然成為不進行任何削減的藉口。

但不管怎樣,全球現在正面臨著更多的洪水、乾旱、風暴和野火。特別是對開發中國家而言,但對富裕國家來說,為這些災難做好準備已經成為一件生死攸關的事情。

幸運的是,正如經濟學人特別報導所指出的,很多的適應都是可以承受的。它可以簡單到為農民提供更耐寒的作物品種,並向人們發出颶風的警告。更好的是,這些措施往往除了幫助人們應對氣候變化之外,還有其他好處。

在這一領域,富裕國家的適度幫助也會產生巨大的影響。然而,他們並沒有兌現承諾幫助最貧困者適應氣候變化的資金。

這是不公平的:為什麼非洲的貧困農民,他們幾乎沒有為氣候變化帶來負面影響,卻要被犧牲,甚至像現在這樣受苦受難?如果富裕國家任由全球變暖肆虐本就脆弱的區域,那麼最終必然會為糧食短缺和難民激增付出沈重的代價。

4、科技創新要邁大步

最後,在承認地球將變得更加危險的炎熱之後,決策者需要考慮更激進的方式來冷卻它。 從大氣中吸收二氧化碳的科技,現在還處於起步階段,需要更大量的關注。太陽能地球工程也是如此,它阻擋了入射的陽光。

兩個情況受到了氣候活躍分子的不信任,第一個是虛假的承諾,第二個是可怕的威脅。在太陽能地球工程方面,人們的擔憂是正確的。這很可能很危險,很難治理。但越來越熱的世界也是如此。聚集埃及的各國領導人必須接受這一點。

超過1.5°C不會毀滅地球。但對於一些人、一些生活方式、全球生態系統甚至很多國家而言,這都是一個死亡的判决。讓這一些情況得過且過,而不去認真思考如何讓這個世界走上更好的軌道,那就意味著簽署了更多的死亡保證書。

我的想法?

11月6日,COP27即將在埃及召開,相關的承諾兌現了嗎?不。2022年是COP成立30週年,但氣候議題早已淹沒在通貨膨脹、俄烏戰爭、歐洲能源危機的新聞裡,COP27顯得黯淡無光,連報導都付之闕如。

難怪聯合國秘書長António Guterres會說:「世界正在升溫2.7°C的災難性道路上。COP26失敗帶來的風險很高。」他還補充,如果不提出更強有力的減排目標,形同拋棄了六年前守住1.5°C的承諾,全球代價將是無數的人命和生計。

1.5°C目標的沒有達陣並不意味著《巴黎協定》的政策設定會有所改變。這個世界仍然需要可以減少溫室氣體排放的能力,來穩定大氣中的溫室氣體水準,而且愈快愈好。

對某些人來說,全球設定的溫度目標沒有什麼意義,就像哈佛大學的Schrag博士說的:溫度升高當然對地球不好,但升高1.5°C有風險,卻也不表示升高2.2°C就是世界末日。

大家都知道溫度上升越少越好。每一項努力都值得鼓勵,最怕的是陽奉陰違,總以為那是下一代人的事情,不關我的事,只要肯面對現實好好努力,一切都不會太晚,更重要的是,降低氣候變化的嚴重性絕對值得政府和民間大力投資。

悲哀的是,對政治人物而言,這種需要長期努力來改善主環境的想法很容易被政治考量削弱它的力道。一個被全球公認,而且使命必達的絕對目標仍有必要,願意承認氣候變化愈來愈嚴重,才能為全球各國的權衡取捨開闢一條道路。

至於1.5°C的目標,它仍然有其作用,願意努力實現淨零碳排放來穩定全球的溫度,我們才有可能迎來一個不再繼續變化的可怕世界。我們未來可能生活的世界模樣,將取決於我們在努力過程中累積的經驗以及我們的企圖心到底有多強?

而什麼樣的負碳排放水準以及什麼樣的太陽能地球工程才能達到我們想要的目標,需要全世界每個國家的政府與民間攜手並肩推進。

所謂的1.5°C目標或許仍有可能起死回生,但前提必須是改弦易轍,從另一個需要共體時艱,卻更明智的方向去努力。

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(作者為金庫資本管理合夥人兼總經理;原載於《經濟日報》,本文獲授權轉載)