車城的落山風藝術季及冬季西瓜、後灣的採鹽及手作鹽滷豆腐、林邊的沙地焢窯及釣螃蟹、霧台的觀光郵輪巴士……從山上到海邊,屏東正在以全新的語彙轉譯在地風情,為旅客創造絕無僅有的觀光體驗。

在《屏東,總是多一度》影片中,電視劇《斯卡羅》女主角温貞菱行遍白榕園、龍磐公園、滿州港口茶、小琉球海灘、山豬溝等地。她眼中的屏東有19 度的清涼海水、26 度的徐徐微風、36 度的熱情南國。

「屏東= 墾丁」的刻板印象源自1984 年,全台第一座國家公園落腳國境之南,自此,墾丁始終是屏東觀光的主鑽。不過,身為台灣的渡假勝地,每年數百萬的國內外遊客,整個觀光圈仍是以墾丁國家公園為核心,不管畫出的圓有多大,對屏東而言,終究只是局部地區。

出身半島的縣長潘孟安十分清楚箇中微妙,墾丁固然具備國際級觀光景點的條件,但屏東觀光的未來,必須擴大且加深墾丁的旅遊模式,盡快走向多元化與分眾化,以免受到單一市場或特定事件影響而起伏。

這樣的預見果然成真,近幾年隨著陸客退潮,加上疫情接踵而來,讓恆春半島的觀光產業呈現雪崩式下滑。墾丁遊客從2014年創下837萬人次最高峰,到2021年降至179 萬人次的新低點。

層次化生態旅遊,打開深度觀光大門

唯有品質才能立於不敗之地,隨著市場的轉變,縣府加速、加深進化的力道,積極輔導在地社區挺進生態旅遊,努力將窄門打開。

「社區生態旅遊的源起,是為了解決生態保護及經濟發展的矛盾,過去兩者間是對抗的,如何將雙方拉進同一個平台,創造雙贏,是我們當時思考的方向,」2006年開始擔任立法委員的潘孟安,一路以來領著社區蹲馬步練功。

老家在台中的林志遠,立足半島超過10 年,先是在恆春成立里山生態,輔導恆春半島社區發展生態旅遊,在旅遊市場急凍的2020年,成立了「島風行旅」旅行社,推出社區遊程多達50種路線,一路走來的苦怎麼都說不完。

如今,生態旅遊成為恆春半島觀光的新苗,恆春4鄉鎮共14個生態旅遊社區,除了藍天綠海,各個社區找出自己特色,滿州社區的獵人變身生態解說員;後灣社區推出採海鹽及手製鹽滷豆腐;龍水社區以特色有機米製作紅龜粿……。

打造屏東成為旅遊天堂

過去大家習以為常的人文風情,經過再詮釋,吸引遊客前往體驗,讓半島旅遊市場從大眾慢慢走向分眾,切入不同層次的市場需求。

屏東縣政府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭認為,屏東發展慢遊再恰當不過,因為縣境有平原、高山、海灣、半島等4種地形,更擁有一座墾丁國家公園、兩個國家級風景區⸺大鵬灣及茂林、台灣原住民族文化園區及六堆客家文化園區、墾丁及雙流兩座國家森林遊樂區,還有林後四林平地森林園區和四重溪溫泉。

另外,人氣暴紅的「海上樂園」小琉球;森林成群的沿山公路;全台最佳飛行運動場⸺賽嘉航空運動公園等,都很適合發展體驗型的生態旅遊和主題慢遊。

為了擦亮一顆顆明珠,縣政府以「顧客導向」為思維,採陸、海、空結合的3D 體驗,針對旅客食、宿、遊、購、行等需求,提出具體可行的套裝旅遊,從語言、交通、食宿、廣宣等多管齊下,要將屏東發展成為「友善、智慧、體驗」兼具的旅遊天堂。

正因為推動深度旅遊,更需要專業,人才養成至關重要,縣府藉由地方創生,因地制宜,展開各種扶植計畫,屏南由「森社場所」結合在地社區,發展生態旅遊;屏中則由「大鵬灣觀光產業聯盟」,結合大鵬灣、小琉球、東港、林邊等區域的年輕人,投入產業再造;屏北的「勝利星村」亦扶植了大批返鄉的文創人才。

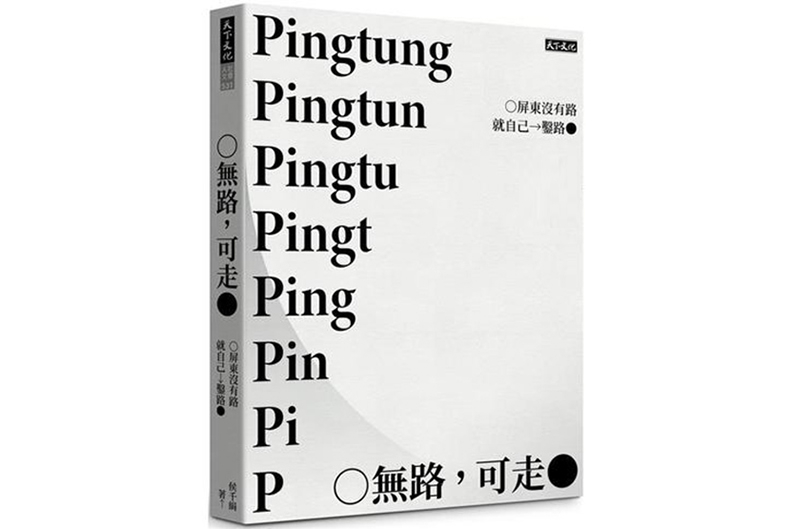

在後疫情時代,人與自然的關係日趨緊密,屏縣過去8年累積的「生態旅遊」與「慢遊」等觀光型態,正好符合時下需求,成為屏東觀光產業再起的重要動能。(本文摘錄自《無路,可走:屏東沒有路就自己鑿路》)

※ 屏東縣政府廣告