第四場核三公投辯論,由民眾黨主席黃國昌與20歲公民代表吳亞昕正反交鋒。黃國昌從能源韌性與國際趨勢主張重啟核三,吳亞昕則以地震風險、核廢料難題與世代責任為由堅決反對。兩人立場分歧鮮明,折射出台灣能源轉型的核心爭議。

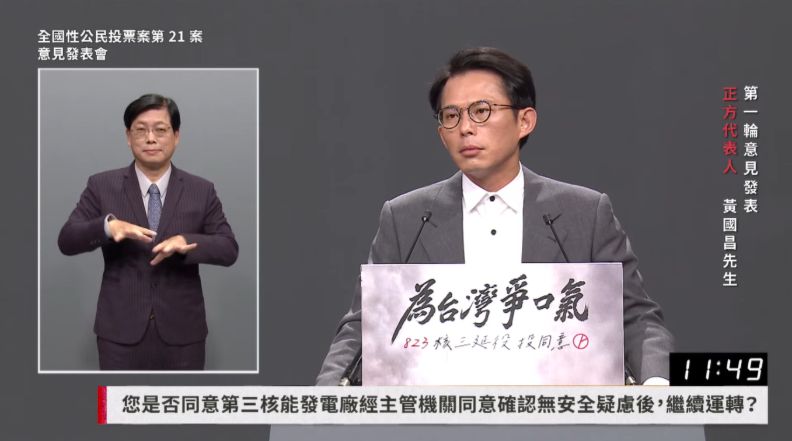

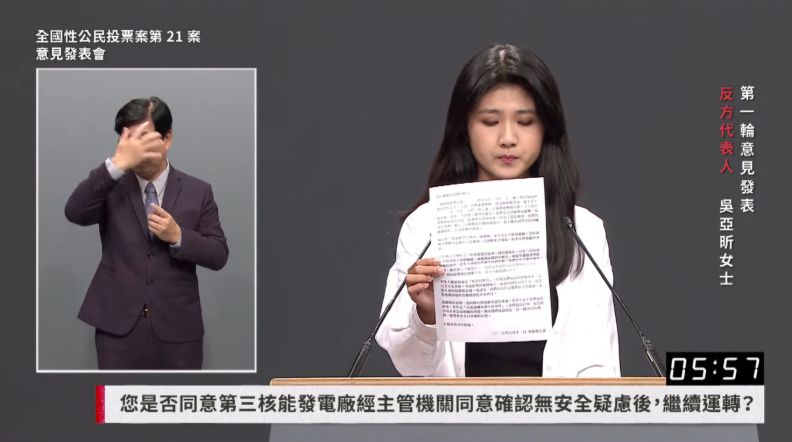

核三公投辯論第四場,由民眾黨主席暨不分區立委黃國昌,對上公民代表、20歲的吳亞昕。

即將迎來52歲生日的黃國昌,擁有美國康乃爾大學法學博士學位,過去擔任中研院研究員,而後在罷免前立委吳育昇、太陽花等公民運動嶄露頭角,並成立政黨「時代力量」。2015年,他辭去中研院終身職,投入隔年新北市第12選區立委選戰,擊敗當時已七連霸的國民黨資深立委李慶華。

2018年的「以核養綠」公投,黃國昌還曾經擔任反方辯論代表。然而,7年後的現在,他不僅退出時代力量,加入民眾黨,對核能的態度也轉趨支持,更在此次核三重啟公投辯論擔任正方代表。

至於反方代表吳亞昕,今年才剛滿20歲,從小跟著爸媽上街頭反核的經歷,讓她有了「反核少女」稱號。此次核三重啟公投,將是她人生第一次行使公民權。

年輕的她,和反核運動淵源頗深。6歲時,她就參與2011年4月30日舉行的反核大遊行,而在成長過程當中,她則是跟著非傳統體制的「暖暖蛇青少年共學團」一起長大,長年參加公民運動。此次擔任辯論反方代表,是她首度進入公眾視野,一舉一動皆受人矚目。

黃國昌:綠能轉型只是養出民進黨綠友友與權貴

辯論會一開始,黃國昌先砲轟過去民進黨政府八年執政,卻讓「2025年再生能源發電占比20%」跳票。即便到2026年底也無法達成此目標,造成目前發電現況「火力全開」,不僅違背國際淨零排碳趨勢,也導致中南部空汙惡化,危害民眾健康,更使台電累積虧損達4000億元。

黃國昌進一步批評民進黨的能源政策,唯一受益者是「權貴」,並點名多位和執政高層關係密切的「綠友友」透過能源政策獲得暴利。而且光電看似環保,但卻對台灣土地、海洋造成大規模破壞,這種「光電神話」在丹娜絲颱風來襲時一夕破滅。

再者,從能源韌性角度來看,黃國昌也認為必須重啟核三。他解釋,台灣能源97%仰賴進口,天然氣儲量僅7~11天,能源供給缺乏韌性,不少人士均建議台灣至少應保留一座核電廠才能確保國家安全和戰略韌性。

黃國昌坦言,過去他也曾經反對過核能,但隨著國際淨零碳排與科技發展,目前已轉變立場。美國如今也大力復興核能工業,歐盟更公布核能發電新藍圖,他引用多份民調數據強調,台灣高達七成民意支持核三廠在安全評估無虞後繼續運轉,尤其在年輕世代、高學歷族群中支持度更高。

吳亞昕:核三廠下有斷層,若核災後果不堪設想

而吳亞昕則從核三廠的科學與安全疑慮切入。她表示,核三廠建於1980年代,當時地質學知識與現今存在落差,最新台電報告甚至指出,恆春斷層直接穿越廠區,距離反應爐不到900公尺。根據美國的地震危害分析,核三廠可能面臨的地震強度也遠超過其原本設計,即使部分補強也還是遠不如國際標準。

「斷層錯動會導致地表變形,即使建築物再耐震也無濟於事。」吳亞昕舉國際案例說明,當核電廠下方發現活動斷層時,美國選擇除役,日本則明文規定不允許重啟,呼籲台灣應該借鏡。

吳亞昕更以2011年福島核災為警惕,指出14年過去,仍有2.4萬居民無法返回原本家園,還有許多年輕人罹患甲狀腺癌,證明核災影響是長期且巨大的。她朗讀一封來自福島年輕人的信,該名年輕人提醒台灣,不要把福島核災視為遙遠事件,必須隨時警惕。

吳亞昕用數據說明,倘若核三廠發生災害,屏東縣10%土地都需要永久撤離,全台2%土地也會受到影響,甚至核三廠周遭方圓130公里內的漁獲都不能食用,將衝擊無數家庭生計和產業發展,攸關社會正義。

結束此輪意見陳述前,吳亞昕拋了兩個問題給黃國昌:

一、民眾黨規劃2030年核能占比達10%,但核三廠重啟最多只能供應3~5%電力,剩下5~7%的電力缺口要怎麼補足?是否計畫重啟已經除役的核一、核二廠?

二、核電廠產生的核廢料目前仍暫存在核電廠內,但到底最終處置場要設立在哪裡?

黃國昌:別再用「核廢料放誰家」恐嚇老百姓

對此,黃國昌回應,核一、核二廠因為關鍵設備拆除或燃料池已滿,在技術、法規與程序上已經無法延役,是台電官方資料明確指出的事實。

針對核廢料最終處置場問題,黃國昌痛批民進黨政府用「核廢料放誰家」恐嚇民眾,卻怠惰於核廢料處理規劃。負責核廢料選址的專案小組已經四年多沒開會。

黃國昌也再次重申從反核到務實擁核的另一原因,就是來自核電技術的進化。他強調,核廢料在最終處置場確定前,可安全以「室內乾式儲存」至少40年,尤其是近年來技術已有突破,「深孔地質處置」成為主流選項,把核廢料注入地表下3~5公里深結晶岩層,不只能節省空間,也能降低成本。

他批評,民進黨政府刻意隱瞞這些新技術,並拖延最終處置場址的法制研議,導致台灣在核能發展上遠遠落後世界主流國家。

吳亞昕:要談核廢料處理,先停止製造更多核廢料

而吳亞昕則在最終輪意見陳述反思,「到底什麼樣才是負責任的能源路徑?」她認為,過去台灣曾樂觀選擇核能、燃煤,但福島核災、嚴重空汙問題證明當年決策者選擇性忽視的風險,最終都由後代承擔。

「當前的能源轉型必須在『可行、永續、負責』三大前提下進行,而不是重蹈覆轍。」吳亞昕引用黃國昌在2018年以核養綠公投,擔任反方代表的說法,「核廢料最大選址困難,是沒有人希望它放在自家附近,使核廢料選址多年來停滯不前。」她認為,這不只是技術問題,更是社會公平正義的挑戰。

吳亞昕舉德國為例表示,德國倫理委員會建議,解決核廢料的前提是「先停止製造更多的核廢料,因為只有這樣才能準確估算總量,並進行處理。」她質疑,如果繼續使用核電,是否還有資格要求地方接納核廢料,並向後代聲稱已經盡力處理?

因此,她總結,在核災風險尚未釐清、核廢料處置無解的情況下,貿然重啟核三,只是把風險轉嫁給未來世代的不負責任行為,「即便核三延役發電時間有限,但核廢料風險將持續數百年,甚至數萬年,最終將由這一代青年承擔。」

無論支持或反對,核三延役的辯論都凸顯台灣能源政策的艱難抉擇——在確保供電穩定、減少碳排與保障安全之間,社會必須找到最可行的平衡點。這場公投不僅是一道選擇題,更是一場關於未來發展方向的集體對話。最終,答案將由全體公民共同寫下,也將成為台灣能源轉型歷程中不可或缺的一頁。