台灣近幾年因半導體需求快速增加,加上台商回台所帶動的資本投資,為經濟創造了一波榮景,國際地位和認同上均有明顯提升,但同樣作為亞洲四小龍的香港卻有著截然不同的結局。本文將解讀這幾年帶動台灣發展快速的關鍵點,以及與香港經濟結構上的不同。

一、2018 年以來的亞洲兩小龍

2018 年時 台灣加權股價指數 在 1 月創下 11270 的波段新高,而代表 港股 的恆生指數也在同年 3 月創下了 31983 的歷史新高,但兩地的股市自此走往了各自不同的道路,台股屢創新高之際,港股卻不斷地破低測底,兩地同樣做為在自然資源匱乏並以外貿為重的經濟體,為何出現這麼大的反差?經濟出了什麼問題?

從歷史觀察亞洲兩小龍的經濟轉變

過去二戰(1945 年)結束後,鄰近的香港成為了此波移民潮的首選地,接收到許多廉價勞動力和技術轉移,開始建立起以出口為導向的工業化社會,隨經濟和股市逐漸蓬勃發展後,又再轉型成多元服務的經濟體,金融和旅遊等服務也變成香港經濟發展的關鍵產業,在薪資條件改善的同時,也讓出生率和移民人數持續上揚,帶動香港的房地產發展,而作為全球貿易的重點要地以及金融影響力,讓香港過去經歷了許多黃金時代。

同一時期的台灣雖與香港位居異地,但同樣受惠於冷戰時期社會主義的崛起,美國在透過圍堵政策防止共產勢力擴張的決心下,台灣接受了大量美國的援助,同時美國等先進工業國家正準備要把勞力密集的產業外移,台灣成了最佳的加工基地,因此積累許多外匯儲備和工業技術的基礎,爾後才有政府推動發展高科技及電子產業策略,並遇上當時美國半導體業也正在向外尋找成本較低的製造基地,促成台灣產業的成功轉型,造就了現在的半導體大國。

有著類似歷史根源的香港跟臺灣,近幾年的經濟卻開始逐漸走歧。以下表硬數據來看,香港的實質 GDP 仍停滯在 3 年前,人均 GDP 一度傲視全亞洲的香港竟快要被台灣迎頭趕上,財富分配也更加地不均;再從軟數據來看,不論是經濟自由度、民主指數或幸福指數都不及台灣、甚至倒退。我們認為主要有三個轉折促成了兩地經濟體的不同命運,將會在下一段細節講述這三個轉折點所帶來的影響。

二、影響台港走向的三大轉折點

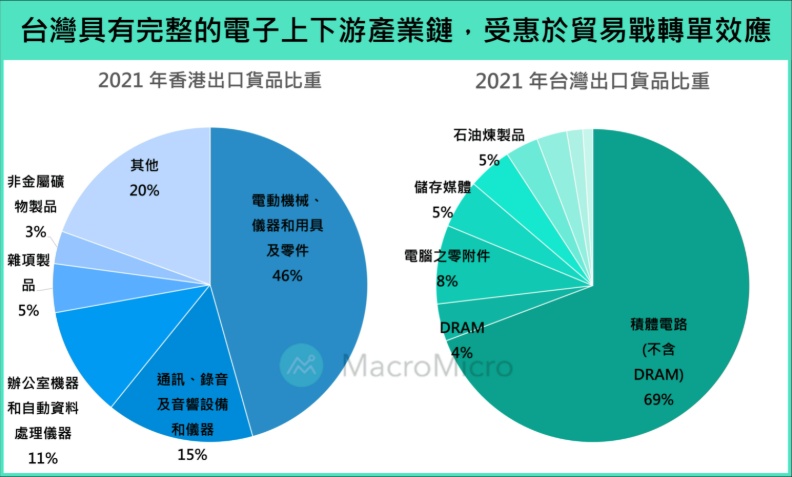

1. 第一個轉折點:中美貿易戰凸顯兩地轉單結構的差異

2017 年川普宣布就職美國總統,開啟了 2018 年以來與中國的 貿易戰 ,美國開始對中國多種進口商品進行重稅,中國也反以同等規模的關稅清單還以顏色,甚至是延伸到對科技業的制裁,禁止美國企業出貨或安裝可能危害國家安全的關鍵零組件給特定公司,例如中興通訊、華為等,在兩大國鷸蚌相爭之際,去中去美化的趨勢反而讓台灣坐擁漁翁的角色。

若以 2018 年的數據來看,中美之間的貿易總額有將近 6600 億美元的規模,中美貿易戰打得不可開交所擠出的利益對於台灣的外銷也是相當大的挹注;台灣受惠於擁有完整的電子上下游製造鏈及多樣的電子出口品,接獲了許多科技制裁下的轉單,2018 年的台灣的 外銷訂單 金額在東協、歐洲等地區呈現負增長的情況下,美國和中國均錄得 6.2% 的成長,出口 年增分別為 14.8% 和 7.1% 的高成長,更在後續的 3 年持續攀升!

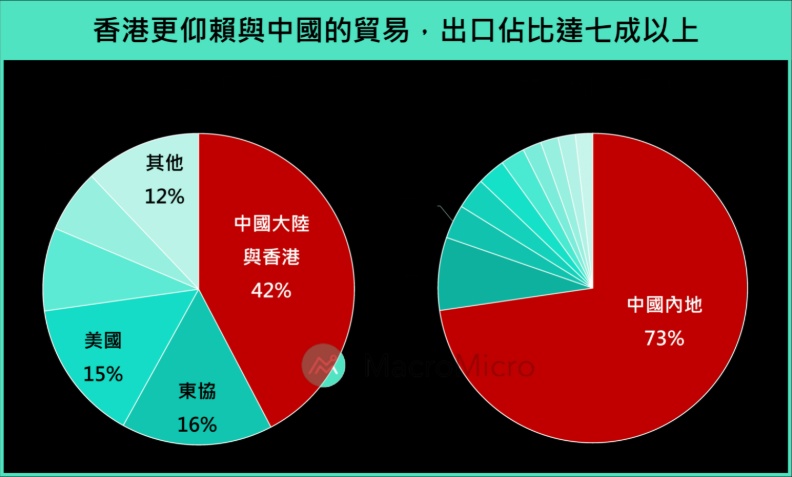

而反觀香港,香港因為鄰近中國,被許多企業作為是與中國貨物貿易的重要轉運站(對中國出口占比將近六成),轉口貿易也因此作為香港重要的產業之一,出口規模達到 GDP 的 2 倍之大,且由於中國為全球最大的消費電子生產、出口及消費國,香港的 出口 貨品大多數為電子產品零件及設備,2020 年香港輸往中國的出口貨物中有 21.6% 作為加工,進口中有 34.9% 作為加工貿易,做的生意是貨物轉手的交易抽成,因此中美互課關稅,卻直接影響到香港的轉口貿易量減少。

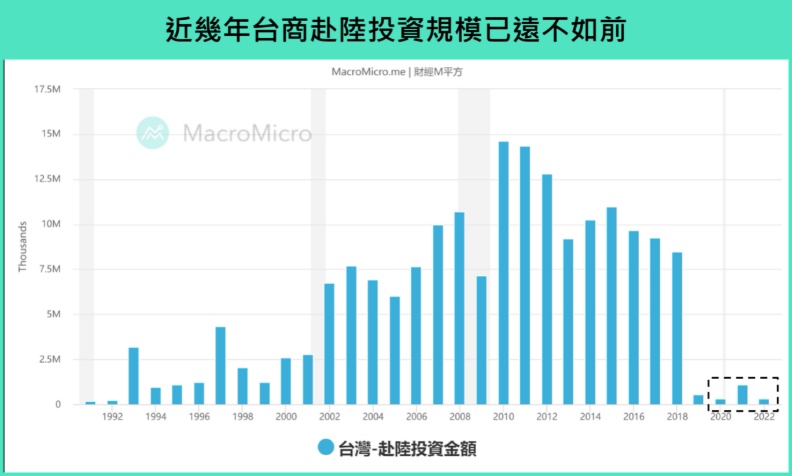

貿易戰除了引起轉單潮外,因為一打就是好幾年,伴隨著的是長期的供應鏈轉移,也配合著當時蔡英文政府的經濟發展目標要降低對單一市場的依賴,鼓勵台商回流(包括回台投資三大方案),使不動產設備等資本支出在台灣逐漸擴張, 2018 年第一季 資本形成占 GDP 比重 自 21.4% 上升至 2021 第四季的 25.1%。從下圖可得知,即使歷經肺炎疫情,台灣資本形成幾乎沒有一季衰退,已然成為台灣重要的經濟成長動能之一!反觀香港多數為轉口貿易的服務型態,本身沒有太多產品製造的基礎,資本支出 於 2018 年過後顯著衰退,並沒有跟台灣同樣受惠到供應鏈的移轉。

2. 第二個轉折點:2020 年新冠疫情下台灣的經濟結構更具韌性

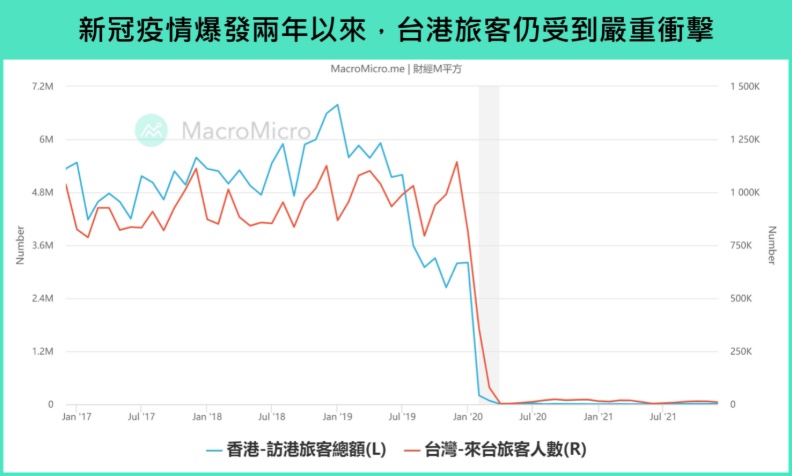

中美貿易戰過後,緊接著 2020 年又發生了衝擊全球的新冠肺炎疫情!疫情肆虐造成全球經濟活動急速冷凍和供應鏈斷鏈,各國加強邊境封鎖下零售、餐飲及旅遊業幾近停擺,訪台 訪港旅客 這兩年以來仍受到嚴重影響,但後續台灣及香港的走勢卻大相逕庭。

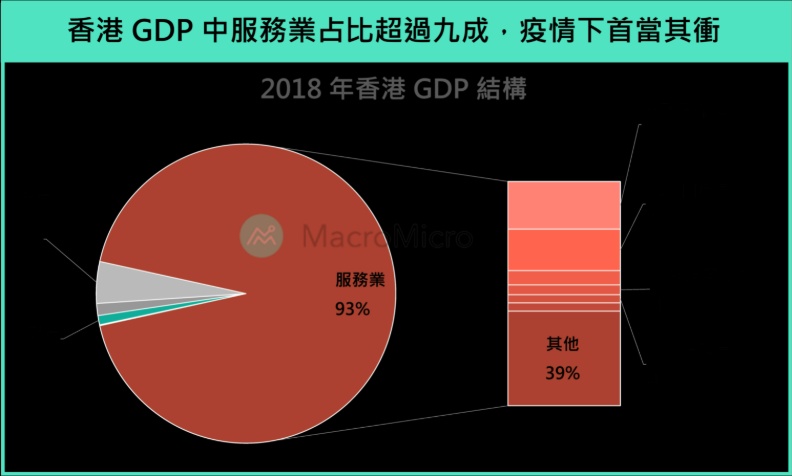

我們可以從兩地的經濟結構來分析,下圖來看香港有九成以上產值是放在服務業,經濟更是首當其衝,直接衝擊的產業有旅遊業及零售餐飲,兩者占比在 2018 年仍有 8%,但到了 2020 年時已腰斬剩 4%,其中占比最大的金融保險在各大央行為了振興經濟而進行的量化寬鬆下,利率被大幅地壓低,也一定程度地影響到香港金融及保險業的利潤率。

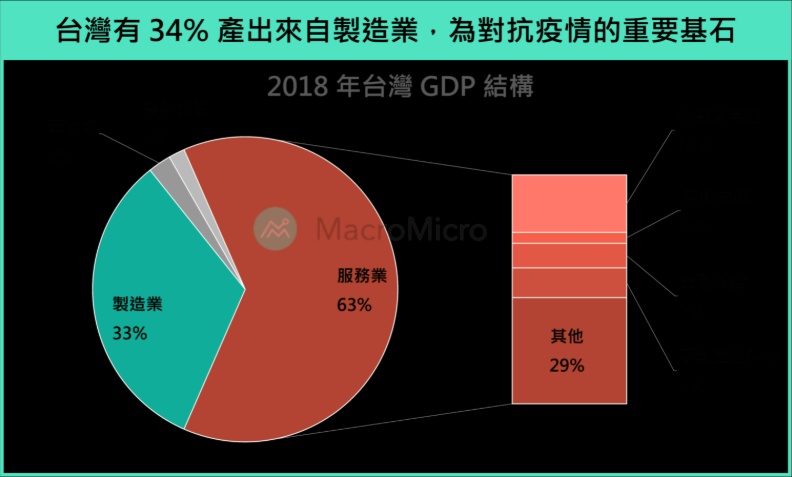

但同時企業為了快速應對防疫停工所帶來的衝擊,視訊會議和遠距辦公成為了主流,反而刺激了數位化的演進,人民在出門旅遊的頻率被壓抑下,將服務消費大部分轉移至商品消費,促使全球的商品出口及中間財需求增加,也促使電子產品和半導體需求大幅增加,做為電子和半導體王國的台灣是直接受惠者,而香港雖在轉口貿易上部分受益,但占 GDP 比例相對較少,且由於台灣保有一定比例的製造業比例,就業市場相較於高度仰賴服務業的香港反而在疫情中更有支撐,同時也為後續因應市場供不應求的資本支出奠定了基礎。

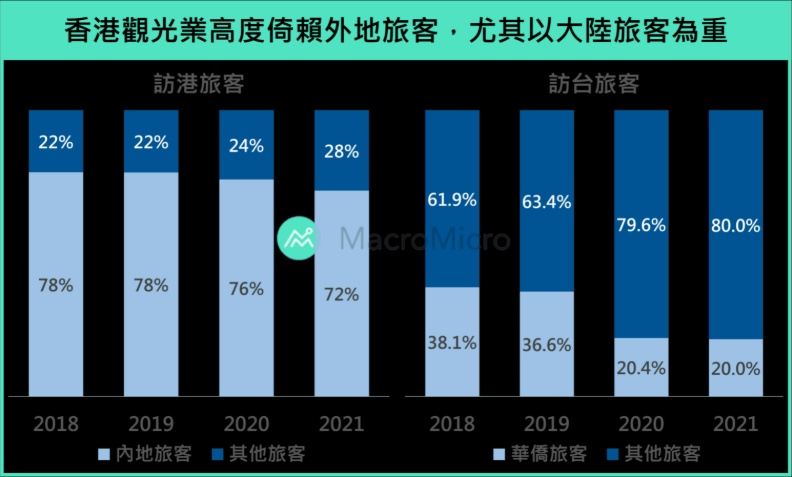

3. 第三個轉折點:反送中運動後香港更仰賴中國經濟

根據 Knoema 的資料,2019 年台灣及香港的旅遊及觀光業分別占比 GDP 約 4.4% 和 17.6%,而香港的人口數約在 750 萬,相比於台灣的 2360 萬人,香港旅遊觀光業更依重外地訪客,其中又以 大陸旅客 為主要組成,導致過去的香港經濟已經很容易被中國大陸的經濟左右。

而 2019 年又發生一系列的反送中抗爭,到最後的香港國安法,一連串的政治事件對香港的經濟結構又產生了一定的變化,中港之間的政治經貿關係也變得更加緊密。 從貿易量來看,香港在 2021 年對中出口比重已經來到高達 73%。

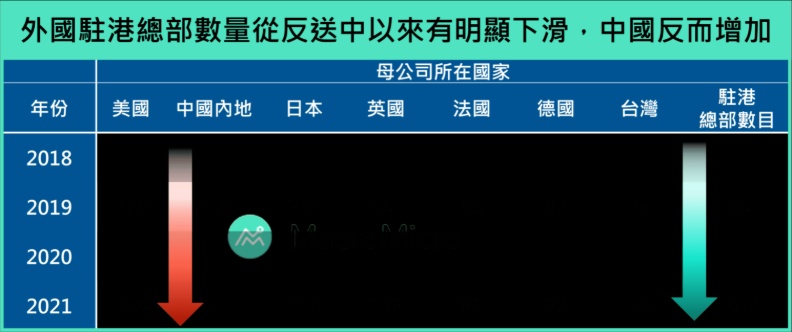

從上述兩者可知,當香港服務與觀光密切依賴內地訪客,而在疫情之下衝擊時影響香港劇烈,此外,香港對中國大陸的貿易過度依賴也使其受到了貿易戰的影響,導致外國企業紛紛出現撤港潮,觀察外國駐港總部數量(除了中國內地)在 2021 年時出現明顯下滑,顯示外國加大在港投資的意願以不如以往。

更完整的解析都統整在財經M平方網站上,立即閱讀!