編按:效益是做了對的事,效率則是將事情做對。因此,只專注在其中一方是沒有意義的,這兩者同等重要,關鍵在於前後順序,應該是:先效益,後效率。(本文摘自《倉鼠累了嗎?》一書,作者為阿克瑟.貝格等,以下為摘文。)

古希臘人非常明白,只有柯羅諾斯與凱洛斯之間處於平衡狀態時,才有可能達到期待的目標,因為如果我們只獻身給柯羅諾斯的話,我們將會錯過許多生命中美好的事物,而且這些美好也只是轉瞬即逝。反過來說,如果我們只專注在凱洛斯上面,便會一無所獲,因此,成功的保證是兩者平衡。

如今,我們有著比圖像式古希臘神祇更現代的概念,我們將柯羅諾斯結合上了效率的概念,而凱洛斯則是效益。針對這兩種概念有個很好的解釋:

效益是做了對的事,效率則是將事情做對。

因此,只專注在其中一方是沒有意義的,這兩者同等重要,關鍵在於前後順序,應該是:先效益,後效率。

我在許多諮詢工作中都會強調,意識在這方面是非常有發展性的,在企業日常裡通常極少會去關心究竟什麼是我們應該專注的正確之事,反而是將非常多的精力都花費在提昇行動效率上,只是:如果非常有效率地完成了錯誤的目標,我們究竟能得到什麼呢?

如何才能達到將更多的時間花費在正確的事情上呢?現在讓我們來聽聽義大利人怎麼說。

帕累托:來自義大利的睿智的法則主義者

重要的事物要優先於急迫的事物,同時還要留心效益與效率——我們不是第一個有這種想法的人。

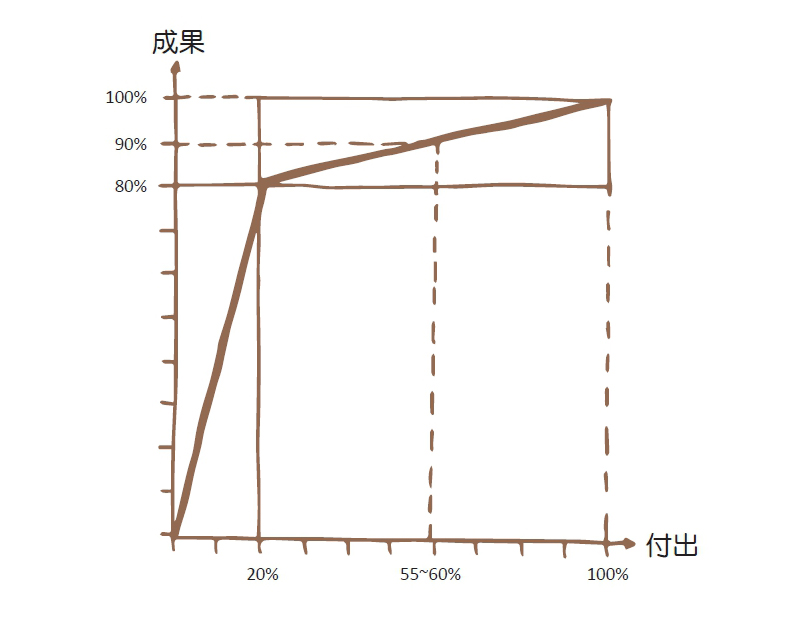

義大利工程師、經濟學家與社會學家帕累托(VilfredoPareto)曾對此有過思考,並且創立了與自己同名的一套法則——帕累托法則。他認為80%的成果僅透過極少量的約20%的付出就已能達成,因此這個法則也被稱為80/20 法則。剩餘的20%的成果需要耗費80%的付出才能獲得。

由下圖可看出成果與付出的從屬關係。

再說一遍:要達到80%的成果,我只需付出20%的力氣,但是如果我想要完成的是一個完美的、100%的成果,那麼我就需要付出100%的力氣,就是這樣。

由之可以推導出某些對你的自我管理而言很驚人之事:

• 如果你滿意於達到80%的成果,而非想做到極致,那麼你可以完成五件同類任務,否則的話你在相同的時間之內只能完成一份任務。

• 如果你說,80%太少了,下次你要試試看90%,那麼你還是能夠節省盡一半的付出,並且將你的效率提升到將近200%。我認為:無論是老闆還是客戶,沒有人能區分出一件達到90%的成果與100%的差別!試試看吧。

唯一的問題是:我要如何知道做到這已經夠了呢?我們只能事先定義出何時是足夠的,如果我們在工作開始之前忽略了為「充足的」成果做出定義的這一個步驟,那麼我們就會一直工作到100%完成或為任務付出過多為止,這是一個惡性循環……不,是倉鼠輪!

(延伸閱讀│如何培養「習慣紅利」,讓你加速累積能力、時間、財富3大資產?)

但是我們怎麼樣才能知道自己已經做得很好了呢?你還記得之前提到的80%的廣角圖嗎?如果我們用這樣的視角來看待我們的成果,我們很快就會知道一件事情何時已經夠好了,當然,這需要練習,但是為什麼不能勇敢地去試試看呢?

為什麼?一樣很簡單:從來沒有人被賦予了必須要很吃力地去達成目標的法律效力。也就是說,當事情變得很吃力時,這是首個清晰的標誌,告訴你在這裡先停下來、中斷一下,或許可以去找尋一條較簡單的通往目標之路,不顧一切的堅持下去並且一而再相反地去奔跑,這無法帶來什麼意義,較有效率的作法是:退後幾步並辨認出若非牆上有著一扇門,就是我們可以繞過牆走。

現在你可能會提出異議,核銷或收支表不能只做80%,若非做到100%是無法使用的,是的,絕對是這樣,不過你的工作不會只有收支表或核銷吧?在你的工作領域內,一定有一些可以靠80/20法則就獲得一定效果的事務。

無論如何,你要使用何種標準來定義「夠好」,這自然完全是由你決定的,我們怎樣也無法告訴你什麼在你自己的意義上是對的。不過,無論是什麼標準:它將幫助你更有效率、更有效益。完美吸收——80%法則!

(延伸閱讀│時間別花在沒必要的人身上!創業後她才懂:思維差距就是財富差距)