疫情燒旺台灣餐飲外送平台,2020全年產值創新高、破百億元。但你知道台灣外送平台如何角力?為何業績大爆發卻有窮忙隱憂?帶你瞭解四大關鍵情報。

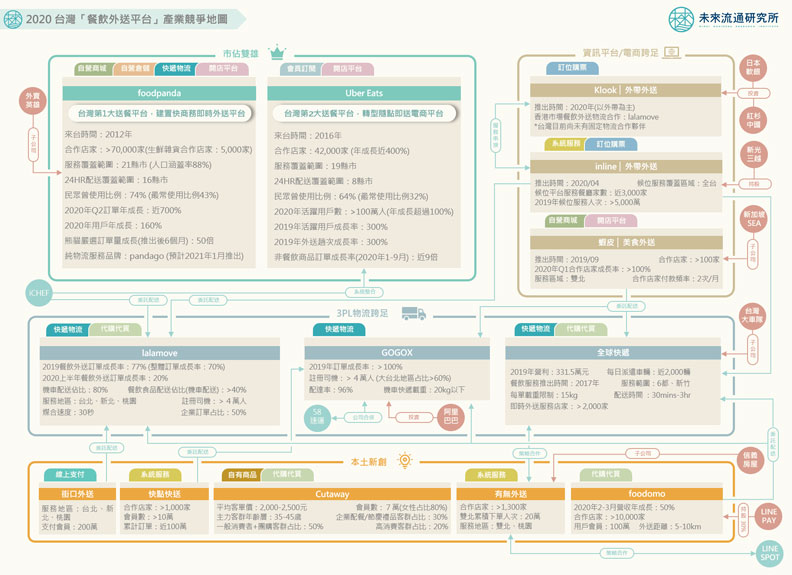

2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台,台灣餐飲外送市場開始逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。

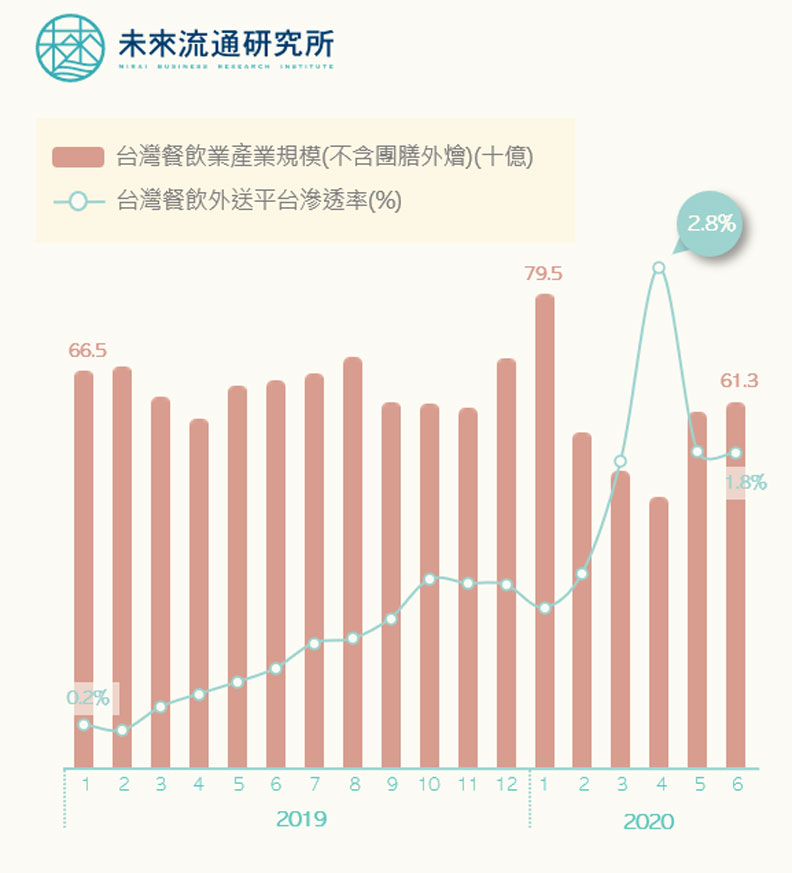

台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2020年4月份創下2.79%的歷史新高。

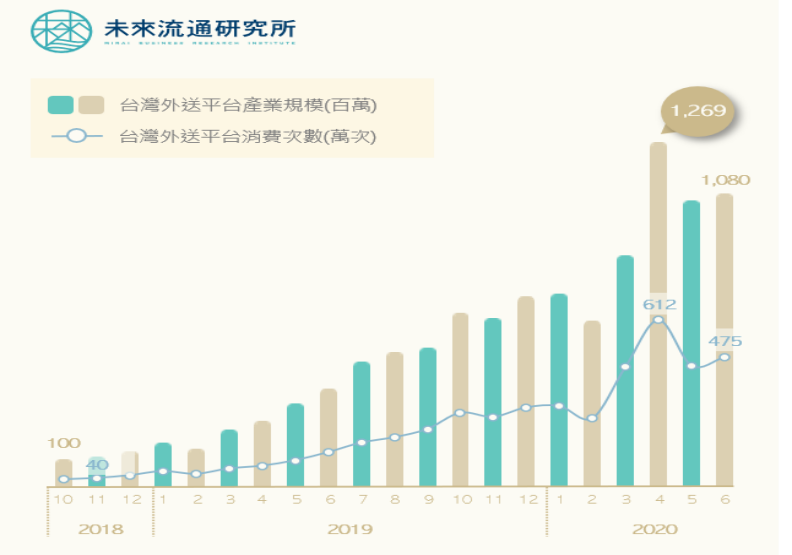

2020年疫情意外爆發,帶動台灣外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額也首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1500萬筆。

疫情讓外送經濟大爆發,卻有「窮忙」隱憂

不過,市場高速成長的同時也背負著「浴血奔跑」的風險與課題,外送平台健全的獲利模式仍未建立完成,對於上架店家30~40%的高額抽成比例,以及針對外送人員的分潤模式及工作保障爭議,都是產業建構永續經營模式的挑戰。

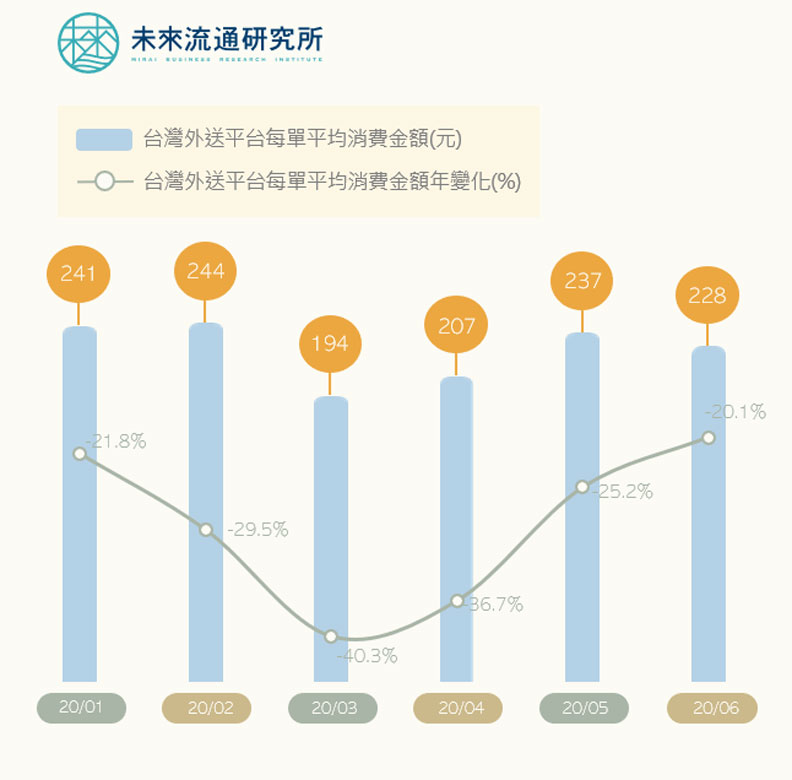

尤其雖然台灣整體外送市場規模激烈膨脹,但每單消費金額近兩年卻不斷下滑,2020年3月份更跌破新台幣200元,窮忙隱憂猶如芒刺在背。

「未來流通研究所」彙整台灣餐飲外送平台產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖,並進一步提出四項觀察重點。

關鍵情報1》外送平台大膨脹,2020年有望突破百億!

受到疫情影響帶動,台灣外送平台產業規模2020年第一季與第二季分別成長至新台幣21.7億與34.0億元,同期成長率高達326%與276%。2020年,台灣餐飲外送平台產業將有機會突破全年百億規模。

從競爭地圖中可以看到,2020年台灣外送平台產業可大致區分為四大參戰陣營:

台灣餐飲外送平台產業已進入競爭強度極高的軍備競賽。

台灣外送平台產業集中度高,擁有強大資本力量支撐的外資品牌foodpanda與Uber Eats先佔優勢顯著。無論是在合作店家數量、服務覆蓋範圍、配送人員以及用戶規模等關鍵數據上,均遙遙領先。

高覆蓋率使兩大品牌得以形成高選擇多元性、短配送時間的供給端優勢,並轉化成為高市占率的競爭護城河。

另一項值得關注的競爭趨勢,則是本土新創業者與資訊系統/電商平台業者的積極參戰。

目前台灣外送市場不僅已孵化出Cutaway、foodomo、有無快送等本土特色新創,大型電商平台蝦皮、候位服務系統商inline、旅遊平台Klook等,也不約而同選擇將餐飲外送服務做為本業以外、第一個跨足深耕的產業別。

關鍵情報2》跨業大型集團間接參戰、搶進布局

除了直接參戰的業者外,另一項不容忽視的注目點在於藉由直接投資、部分持股或是策略合作等方式間接參與的跨業別大型集團。

例如2015年成立的foodomo,背後擁有的是LINE PAY的資源支持。2016年推出的「有無外送」,經營主體為信義房屋子公司有無科技;同時與台灣大車隊子公司全球快遞形成策略合作,並在今年5月成為LINE SPOT串接外送服務的第一個配送夥伴。而2020年初次嘗試跨足外帶外送服務的inline,同樣擁有知名百貨集團新光三越的投資支持。

當中特別值得注意的是通訊軟體商LINE, 2020年3月宣布以300億日圓投資日本最大本土外送平台「出前館」,原本就長期合作的「LINE Delima(LINEデリマ)」與「出前館」服務也同步合併。

跨業別大型集團介入餐飲外送服務的型態多以「策略型投資」或「雙邊合作」為主,重視的就是外送平台能夠與大量用戶均取得長期穩定聯繫的服務特徵,希望透過布局高頻、剛需、快成長的外送服務,成為消費者生活消費與關聯服務的基礎設施。

再藉由大量且即時的會員資料比對、消費資訊累積、地理位置與支付情報分析等協同效應,強化本業的核心布局與競爭優勢。

關鍵情報3》實體零售進場,外送平台解鎖一站式生活需求

搭載著消費者使用習慣的迅速成形,外送平台業者進一步著手將服務面向擴大至消費者多元生活需求之中。

此外,實體零售通路商的正式進場,使外送品項一舉由熟食餐飲擴及至日常用品,為外送市場撐起第二波成長動能。

例如7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商在2020年上半年已全數完成外送布局;家樂福、大潤發、愛買等量販店也與foodpanda及Uber Eats展開合作;屈臣氏、丁丁藥局、大樹藥局等專賣零售品牌也加入外送戰局;而台灣超市龍頭全聯也宣布將於2020年底串接外送平台服務,補齊「實體電商」戰略的最後一塊拼圖。

短鏈到宅配送,成為台灣日用品及生鮮電商最強勁的競爭者。

其中,foodpanda於2019年即展開與實體零售商合作配送,2020年進一步推出自營虛擬超市「熊貓嚴選(panda now)」,訂單規模在上線後六個月內成長50倍,使台灣成為foodpanda亞太市場中生鮮雜貨訂單量最大、熊貓超市成長率最高的市場別。

熊貓嚴選的服務基礎是以小型衛星倉為中心,搭配配送人員,輻射周邊20分鐘車程內的使用者。

foodpanda於2020年宣布將轉型為一站式「快商務」即時外送平台,並推出「pandago」純物流品牌,為非透過平台進行交易的門店提供短鏈配送服務。

2019年切入商品配送服務的Uber Eats亦宣布擴大為「隨點即送電商平台」,將配送商品線由美食餐飲延伸至大量生活用品。不僅使Uber Eats平台合作商家自2019年的9000家翻漲至4萬2000多家,也帶動2020年1至9月平台上「非餐飲」商品的訂單規模成長近九倍。

關鍵情報4》勞動爭議與盈利能力仍為關鍵課題

台灣外送平台在餐飲產業的滲透率近兩年快速攀升,不過整體2020上半年外送平台平均滲透率仍僅有1.6%,以台灣全年高達7000億新台幣的餐飲消費市場為基礎,仍有極大成長潛力。

而這也是兩大外送平台採取「燒錢搶市占」的策略主因。

不過,外送平台在各國都面臨到的勞動爭議與盈利能力問題,包含薪資水準過低(平台高抽成比例)、過度競爭削減外送人員平均接單量、高風險服務特性但平台端卻不負擔事故保險等問題陸續浮現。

不僅如此,外送平台長期透過高額補貼換取市占的做法,也對於企業盈利能力造成傷害。

例如,日本本土最大外送平台「出前館」2020財年的決算報告顯示,由於配送勞動成本、管銷費用於短時間內衝高,導致雖然年營收大幅成長54.6%、至103億日圓的新高,但營業利益卻由前一年虧損3900萬日元暴增至26億日元。顯示整體產業的合理分潤機制仍是重要課題。

更多分析與詳細數據請前往:https://reurl.cc/A8eOWQ