日本天文物理學家戶谷友則(Tomonori Totani)利用NASA費米伽瑪射線望遠鏡的數據,發現銀河系中心出現呈光暈狀分布的高能伽瑪射線,形狀與暗物質暈模型十分吻合,這可能是人類首次「看見」暗物質(dark matter)的直接證據。然而,科學界仍保持審慎,指出中子星、黑洞等天體,亦可能產生類似訊號,需待更多研究驗證。若證實,此研究將成為破解暗物質之謎的重要里程碑。

暗物質長期被視為天文物理學一大未解之謎,但暗物質不反射、發射或吸收光線,近百年來,無數天文學家搜尋證據,以證明暗物質存在,卻始終無果。然而,日本天文物理學家戶谷友則的最新研究,或許為破解這道難題帶來關鍵突破:他發現從銀河系中心發出的伽瑪射線,似乎帶有暗物質的特徵,這可能是第一個證實暗物質存在的直接證據。

伽瑪射線「光暈狀」現身!或為首個直接證據

日本東京大學天文物理學家戶谷友則的最新研究,25日刊登於《宇宙學與天體粒子物理學期刊》(Journal of Cosmology and Astroparticle Physics),他分析了美國航空暨太空總署(NASA)費米伽瑪射線太空望遠鏡(Fermi Gamma-ray Space Telescope)的數據,該望遠鏡瞄準銀河系中心,會偵測電磁波譜中能量最高的光子。

戶谷友則發現一種伽瑪射線模式,以光暈狀模式從銀河系中心向外擴散,他表示:「我們偵測到光子能量為20吉電子伏特(200億電子伏特,能量極巨大)的伽瑪射線,它們呈現光暈狀結構向銀河系中心延伸,此伽瑪射線輻射成分與暗物質暈(dark matter halo)的預期形狀十分吻合。」

WIMP理論再獲支持?能量譜與模型高度吻合

目前,一種主流理論認為,暗物質由假想的「弱作用大質量粒子」(Weakly interacting massive particles,簡稱WIMPs)構成,這些粒子比原子中的質子更重,但不會與普通物質發生作用。兩個WIMP碰撞時,會互相湮滅,並釋放其他粒子及強烈的伽瑪射線。觀測到的能量譜,或是伽瑪射線發射強度的範圍,與WIMP湮滅產生的輻射相符,這些WIMP的質量,約為質子的500倍。根據測得的伽瑪射線強度估算的WIMP湮滅頻率,也落在理論預測範圍內。

戶谷友則表示,這些伽瑪射線的亮度,約相當於整個銀河系亮度的百萬分之一,似乎呈現光暈般的結構,分布在天空的大片區域。如果這些輻射集中來自單一來源,那麼,更可能是黑洞、恆星,或是其他宇宙天體釋放出這些伽瑪射線的罪魁禍首,而不是彌散的暗物質。

戶谷友則開心表示,這項發現可能是揭開暗物質本質的「關鍵突破」:「我當然非常興奮!雖然這項研究最初的目標,就是探測暗物質,但我認為,成功機率就像中樂透一樣渺茫。如果這個發現正確,據我所知,這將是人類首次『看見』暗物質。此外,結果顯示,暗物質是不包含在目前粒子物理標準模型的新粒子,這標誌著天文學及物理學的重大進展。」

其他天文來源仍待排除!科學界保持審慎

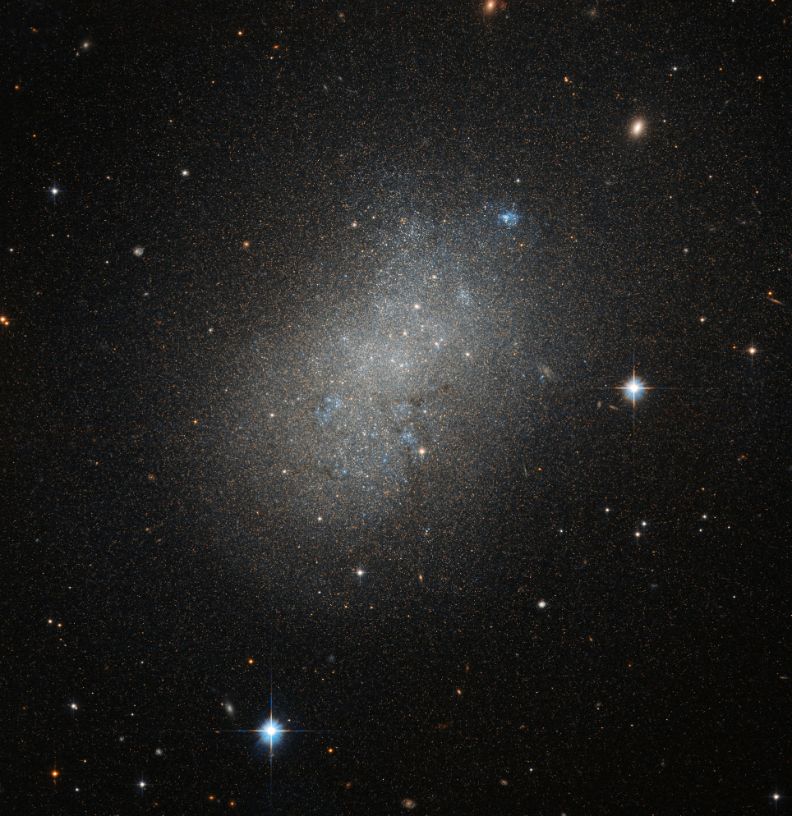

現在,仍需大量研究來證明這種光暈狀輻射,確實是暗物質湮滅的結果,而不是源自於其他天文現象。戶谷友則表示,「決定因素」將是在其他宇宙區域,例如矮星系(dwarf galaxy),偵測到相同頻譜的伽瑪射線。然而,英國薩里大學(University of Surrey)天文物理學家里德(Justin Read)指出,矮星系缺乏顯著訊號,這強烈暗示戶谷觀測到的伽瑪射線,並非暗物質湮滅造成。

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)物理與天文系教授卡普蘭(David Kaplan)表示,由於人們對伽瑪射線仍知之甚少,很難確切將輻射追溯到暗物質粒子:「我們甚至還不知道宇宙中所有能產生伽瑪射線的物質。」他補充指出,快速旋轉的中子星(neutron star)或吞噬普通物質,並噴出強烈物質噴流的黑洞,也可能產生這些高能量輻射。

百年科學史回顧!暗物質謎團能解?

1932年,荷蘭天文學家奧爾特(Jan Hendrik Oort)發現,銀河系中恒星的運動速度,與根據可見物質分布預測的速度,存在顯著差異,並以「暗物質」一詞來解釋。

1933年,瑞士天文學家茲威基(Fritz Zwicky)發現,大型星系團的星系具有極高的運動速度,而星系的運行速度,遠超出萬有引力公式計算的結果,單靠星系團引力作用,根本不足以束縛這些星系,他推斷存在大量未被發現、「看不見」的隱藏物質。

從那以後,科學家一直尋找暗物質存在的證據,並試圖釐清暗物質的真相。然而,由於暗物質不與電磁力作用,不發光、不吸收光或反射光,至今地面探測器、太空望遠鏡、位於瑞士日內瓦(Geneva)附近的大型強子對撞機,都尚未找到任何確鑿證據。

人類知道的物質僅占宇宙4.9%,暗物質占26.8%,暗能量(dark energy)占68.3%。暗物質是神祕的物質,它就像能將星系結合在一起的「宇宙隱形膠水」,是理解星系形成及演化的關鍵。