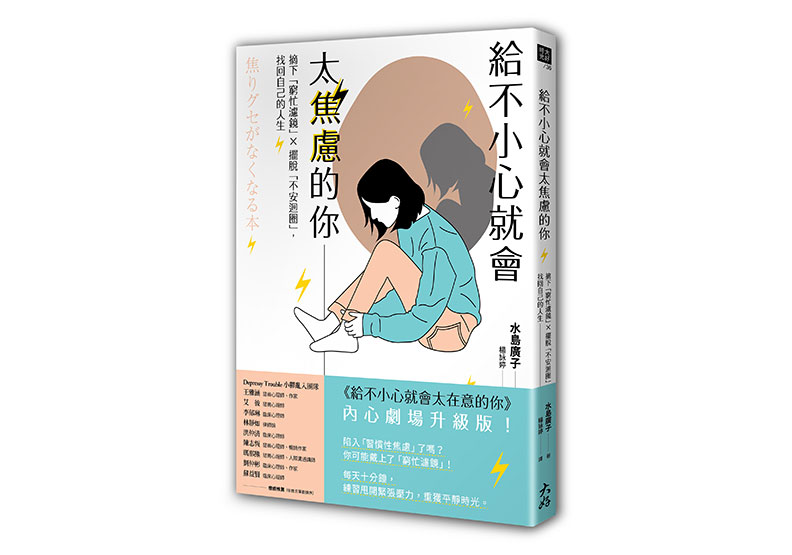

編按:一旦戴上了「窮忙濾鏡」,就會一直被「忙不過來」、「沒有時間」的急迫感窮追不捨,無法感受到工作完成的成就感。當他們好不容易完成一件事,也無法產生「結束了」、「終於完成了」的欣喜,因為他們的目光還放在「沒做完的事」上面。(本文摘自《給不小心就會太焦慮的你》一書,以下為摘文。)

「這個必須做,那個也必須做。」

「這個沒完成,那個也沒完成。」

要是整天都在煩惱這些事,就算什麼都沒做,也會消耗掉非常多能量,更不用說真正開始行動時,也會受到這種思考方式的影響。

大家是不是也曾經這樣——因為太焦慮,結果什麼事都沒做好?

明明都是簡單的小事,不過就是打一通電話,或是花幾分鐘上網填資料就能解決的狀況。每個人都會遇到,生活中也經常在處理。

不過,還是有人會一拖再拖,導致生活變得一團糟;況且,即使真的很忙,也不至於連打一通電話的時間都沒有。但究竟是為什麼,這些人總是把事情搞砸呢?

因為,他們是透過「我很忙」這樣的「窮忙濾鏡」,來看現實的狀況。

什麼是「窮忙濾鏡」?

就是帶著「這個必須做,那個也必須做」、「這個沒完成,那個也沒完成」的負面眼光去看待事物的狀態。

舉例來說,如果待會要洗衣服,一般人只會想著「那就準備來洗衣服吧」;但是戴著「窮忙濾鏡」的人,卻會在洗衣服之前,情緒就陷入焦慮。

「等等,我的盤子還沒洗!」

「啊,我的衛生紙也不夠用了!」

明明只要花幾分鐘就能解決的事情,一旦透過「這個必須做,那個也必須做」、「這個沒完成,那個也沒完成」的「窮忙濾鏡」,來看待這些未完成的事情,就會陷入「忙不過來」的恐慌。

「窮忙濾鏡」的恐怖之處

「窮忙濾鏡」是非常可怕的東西。再簡單、再好解決的事,只要透過它,都會變成「這個必須做,那個也必須做」、「這個沒完成,那個也沒完成」。

如此一來,人就會開始驚慌:

我現在哪有時間做這種事?

為什麼連這種小事都必須處理?

接著,「忙不過來」的壓力便會不斷膨脹,使焦慮感倍增。

也就是說,「窮忙濾鏡」在「實際的忙碌程度」與「主觀的忙碌程度」之間,製造了非常大的落差。

相反地,沒有「窮忙濾鏡」的人,即使眼前的事情再多,也都能平心靜氣地把事情一一完成。

就算整體看起來非常困難,他們也能按部就班地解決,享受「工作完成」的成就感,即便有新的任務中途插進來,不僅不會陷入恐慌,還能冷靜地思考優先順序。

一旦戴上了「窮忙濾鏡」,就會一直被「忙不過來」、「沒有時間」的急迫感窮追不捨,無法感受到工作完成的成就感。

當他們好不容易完成一件事,也無法產生「結束了」、「終於完成了」的欣喜,因為他們的目光還放在「沒做完的事」上面。

他們太在意「未完成清單」,所以如果多了新的事情要做,他們不但無法冷靜地思考事情的難易程度,甚至認為「我都忙不過來了,為什麼又丟給我?」因此產生憤怒。

像這種凡事都戴上「窮忙濾鏡」的狀態,就是在〈前言﹀中所提到的「習慣性焦慮」造成的問題。

當「習慣性焦慮」越惡化,人的思緒就會被困在「這個必須做,那個也必須做」、「這個沒完成,那個也沒完成」的想像當中,真正應該做什麼也不重要了,因為他們已經完全視而不見。

這麼一來,便是陷入了「停止思考」的狀態。

也就是說,他們無法思考「現在應該做什麼」、「需要花費多少時間」,以及「現在做會比較輕鬆」、「放在後面做會比較好」等等的問題,腦袋陷入一片空白,只是本能地不斷抗拒「不可能!我做不到!」

想要擺脫「習慣性焦慮」,就必須先摘下「窮忙濾鏡」。

本書就是要教大家如何摘下自己的「窮忙濾鏡」。

當然,不是摘下「窮忙濾鏡」,就能讓自己不再忙碌。摘下「窮忙濾鏡」,只是為了讓大家正確地掌握「現實中忙碌的狀況」,並不能擺脫「自己必須要做的事」。

不過,摘下「窮忙濾鏡」之後,就有能力判斷「自己真的必須做這個嗎?」、「自己真的想做這個嗎?」諸如此類的問題。從現實的角度來看,確實也有機會可以減少一點「必須要做的事」,降低實際上的忙碌程度。