行程的第四天,一大早,我們穿起從山下帶來的傳統服飾,準備今天的祭拜儀式。我們帶著沉重的步伐,走向駐在所的第3層平臺,駐在所平臺可細分為3層,每層落差約3公尺,下層為駐在所平臺,中間曾為官舍平臺,上層為武德殿平臺,最南側有一座高厚石牆,這是日本在這裡建造的軍械倉庫與彈藥倉庫,我們選擇最上層的武德殿平臺舉行儀式。領隊大哥林淵源大聲的喊出各部落的名字,接著對祖靈說:

masaupati maqtuang madadaingaz taqu tu maduduaz tun, iti sam sau dau ku tuani mu,

munanpukav mita laupaku, napakausam laupaku mutu sia maibabu tun

祖靈都來這裡,讓年輕的後輩,了解以前發生的事情。前來這裡,我們已經準備好祭品了。

透過呼喊,緬懷百年前,為了捍衛土地、領域跟族群尊嚴,抵抗日本軍隊的布農族人。透過呼喊,呼喊各部落家族、祖先,告知孩子回來探望。接下就是點酒、祭酒、跨功宴。最讓我感動的是唱pasibutbut時,我被分配負責低音「lagnisgnis」的部分。

手拉手或肩搭肩成為一個圓圈,面向內,由這次的領隊發音,並隨著領唱者的音高逐步上升,我也配合著唱和,維持4至5分鐘,然後仰望廣闊的天際,音樂驟然停止。第一次覺得祖先就在旁邊,聽著我們合唱。

唱完後,我們與祖先共飲,喝著酒,吃著肉,討論這裡曾發生過的事。最後由領隊大哥林淵源把祖靈送走,他一直交代我們年輕人,口中要唸著自己部落,祖先名字,請他們回到自己的家裡(Mai-asang)。送走祖先後,舉行過火(laungkav sapuz),表示與剛才祭祀場的儀式切割開來,避免將不好的氣息帶回。另一方面,也象徵將不好的東西跟氣從身上趕走。儀式結束完後,Sai跟領隊大哥林淵源說:「我想去外祖父住過的石板屋。」

於是林淵源大哥就帶我們這幾個年輕人,到後方平臺的舊部落區。上切到第三個森林平臺往右走。基本上這層平臺是大分後方的部落區,有許多大房子,甚至連當時所用的檜木柱子都還在。我們走到一座只剩一面牆的石板屋,林淵源大哥就說:「到了。」

Sai說著:「這就是我外祖父埋葬肚臍的家,我在山下阿姨們都有跟我講這房子長得如何,外公曾經在那個地方做過什麼樣的事。真不敢相信我可以回到外公居住過的石板屋。」Sai是這次隨隊的攝影師,一路上認真的工作,看不出他的表情變化。只有來到這裡,在說這些話時有一些顫抖,眼中泛著淚光。

布農族人雖然沒有用石塊,刻上文字記錄歷史的習慣。但是,眼前的石板屋不就是記錄我們族人的歷史,只要用心體會,都可以從石板屋的殘跡,找到家族的源流。

回到駐在所平臺,辛苦了一整天,大家找到自己心中的歸屬,回到山屋休息。我選擇一塊石板,靜靜地坐著,看著對面的布干山,那是祖先居住過的地方。想起在山下讀的一本書《臺灣原住民族系統所屬之研究》,從書中了解到我們的祖先從南投郡大社,遷移Nanatuq,最後來Masisan。系譜中,我們這個家族與拉荷阿雷是mavala姻親關係,進行了交換婚,Biong娶了拉荷阿雷的女兒,而拉荷阿雷的兒子則從我們家族娶了一位名叫Ali的女子。我細細算算從郡大社到Masisan,也歷經了六代。

圖/Sai的祖居地,屋內有壁龕。筆者攝

圖/Sai的祖居地,屋內有壁龕。筆者攝

大分事件後,Takis Taulan家族為了持續抵抗日本人,於是借助姻親的關係,來到Masisan做一些防禦的工事。使得臺灣東部拉庫拉庫溪上游的大分、Masisan、Nanatuq等警察官吏駐在所不得不撤廢。撤廢的結果也等於是日本政權勢力在此地區的退卻,但也因此布農族人遭遇更強大的侵略和壓迫。當拉荷.阿雷家離開Masisan後,我們Takis Vilainan家族,也面臨被集團移住的命運,造成現在家族分崩離析的局面。

馬西桑有一個特別戰死地之碑,是用檜木製成。本來是跟其他的戰死地之碑一樣要用水泥,但路途遙遠,先用檜木代替。但沒有想到日本戰敗,無法背運水泥完成此碑。沒有名字,沒有故事,也不知是哪位我家族的祖先突襲這位日本警察,一切都是未知,就像這空白的檜木。每次回祖居地經過這裡,寂寥感總是油然而生,現在日本還有後輩傳述這位警察的故事嗎?

如果拉荷.阿雷(mavala)姻親關係所生下的孩子為集團移住的第一代來推算,像我的祖父就是集團移住的第一代,我的父親是第二代,就已經沒有回去過馬西桑了,我這一輩就是第三代,我的大哥搬離現在的部落,第四代往都會成家立業,這樣被迫遷離到山下也有五代之久,他們還記得山上所發生的事嗎?會像空白的檜木紀念碑一樣嗎?沒有人記得起山中的一切。

圖/大分駐在所。圖片來源:毛利之俊,《東臺灣展望》

圖/大分駐在所。圖片來源:毛利之俊,《東臺灣展望》

圖/木頭製成的紀念碑。筆者攝

圖/木頭製成的紀念碑。筆者攝

望著斷壁殘垣的布農家屋,當所有的痕跡都被大自然吞去,後輩們還會記得這裡曾經是祖先居住過的地方嗎?我們是否也要找一塊石塊,刻下這裡的故事?石碑到底可以保留多少的歷史、多少的悲情。每次來祖居地,都是一連串的疑問?

夜晚的到來,我的心逐漸平靜,日警與布農族人交戰的廝殺之聲,兵器鏘鏘聲已消失不見,只有刻下更多的疑問在心頭。

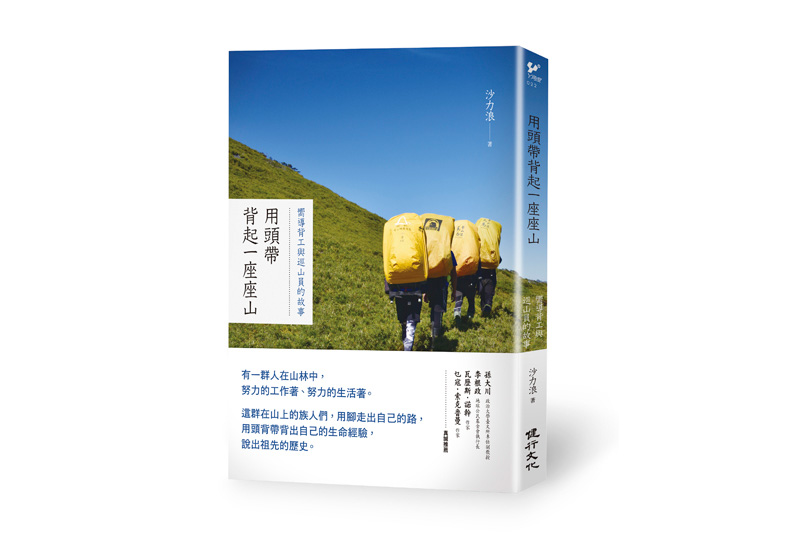

本文節錄自:《用頭帶背起一座座山:嚮導背工與巡山員的故事》一書,沙力浪著,健行出版。

本文節錄自:《用頭帶背起一座座山:嚮導背工與巡山員的故事》一書,沙力浪著,健行出版。