S—Straightforward=直言不諱

直言不諱的行為包括:

● 說話方式很直接,很坦誠

對話的主題變動得很快●

輕鬆、簡單與清楚的溝通●

◎ 趣聞一則:

約翰是一家總部設於倫敦的高科技公司的銷售部副總裁。最近三個月,他都在規劃團隊明年的業績目標。他召集團隊成員開會,說明策略與目標,以及每一個成員要扮演的角色。約翰強調,這次會議開放大家暢所欲言,也期待大家的回應。到了開會當天,約翰介紹完他的策略,大多數的團隊成員都很興奮,問了一些相關的問題。

約翰的團隊有一位以色列籍銷售主管名叫約西,最近調到倫敦。他對約翰的策略有所顧慮,而且他跟其他同事不同,就在會議上直接說出想法。他說:「我覺得我們不應該把一直在做的小案子放在一邊,只專注在幾個大案子上。小案子的長遠收益比較高。」約翰聽完約西的話,表情明顯不悅,再度強調明年的重點是把握戰略機會,整個銷售團隊都應該全力以赴。

那次會議的兩星期之後,約西覺得約翰找他商量的次數明顯變少。他不明白為什麼會這樣。他再度展現以色列文化特有的直言不諱,決定直接找副總裁談,問約翰是不是對他有什麼意見。

約翰是英國人,很想以英國人固有的委婉方式回答,但還是決定一反常態,跟約西直話直說。他對約西說,很少人會在下屬面前批評主管的策略。約西聽了很驚訝,對約翰說:「可是你說過要讓大家暢所欲言,難道你不想聽不同的意見?」約翰說,不能因為他說暢所欲言,就真的以為什麼都可以說。他建議約西,下次要是有不同的意見,最好私下找他談,不要在整個團隊面前跟他唱反調。

直話直說

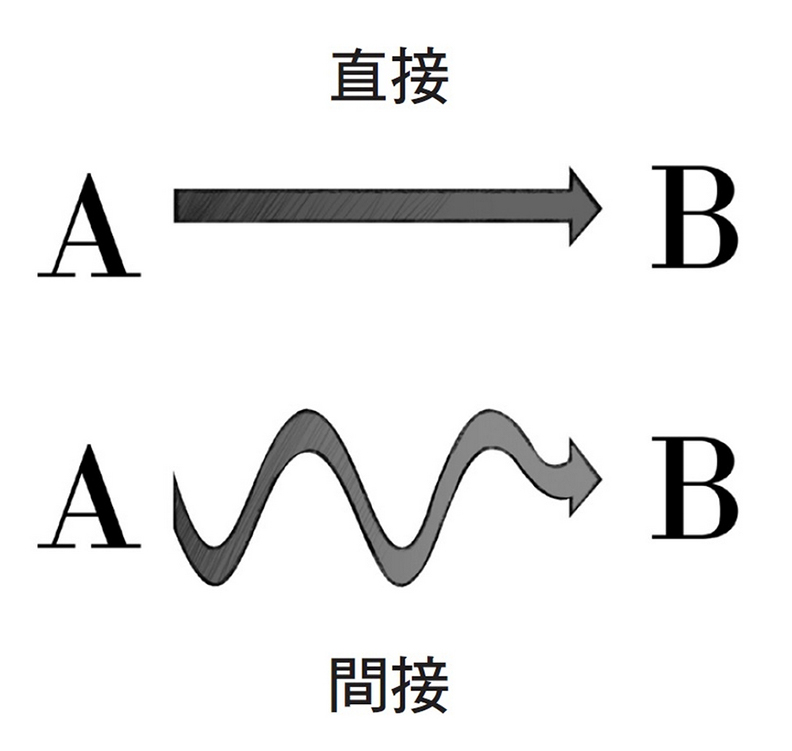

第一位研究坦率程度文化的是人類學家霍爾。他在《超越文化》一書提出低情境文化(low-context culture)與高情境文化(high-context culture)兩個概念。

在高情境文化,很多事情並不會明說,必須藉由肢體語言及文化知識予以推斷。屬於同一個文化的人,較能理解彼此那些沒有明說的想法,以及潛意識的意念,外人就不容易理解。霍爾認為,諸如日本、印度、中國都屬於高情境文化。

在低情境文化,好的溝通必須精確、詳細且簡單。訊息的表達與理解都是透過字面的意義,很少會有弦外之音或是話中有話。霍爾認為,美國是世上最低情境的文化,加拿大、荷蘭與德國次之。

以色列的文化乍看之下似乎是低情境,主要是因為以色列人的文字表達較為直接。但我覺得這種分類法稍嫌偏頗,因為以色列人的小團體之間也會使用很多肢體語言及共有的情境。況且希伯來文只有45000個字,很多字都有很多種意義,要依照上下文以及語氣判斷。例如希伯來文的Shalom一詞就有和平、和諧、整體、完整、興盛、幸福等意義,也經常用來表達「哈囉」與「再見」的意思。以色列人也會使用很多俚語,這都代表非以色列人想要聽懂以色列人說的話,光是理解字面意義並不夠。

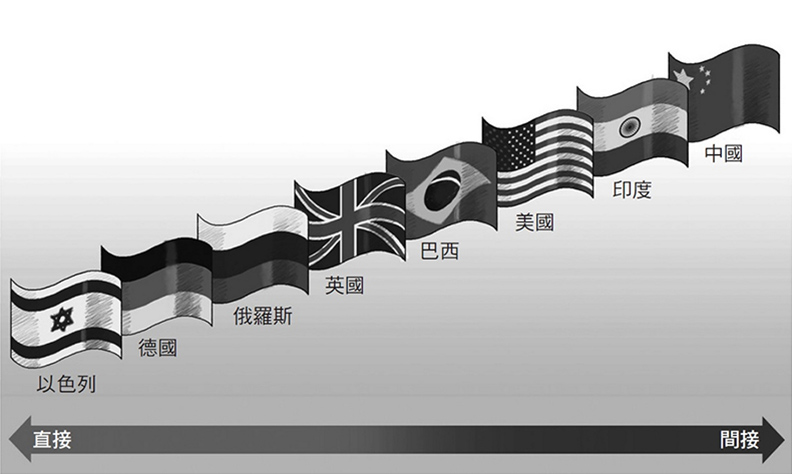

以色列顯然屬於低情境文化,但我認為應該將直接言談或間接言談當成一種變數, 單獨拿出來與其他國家比較。把各國依據直接溝通與間接溝通的程度予以比較,以色列絕對是溝通最直接的國家。

上面的圖表是我訪談世界各地的商務人士,了解他們與以色列人共事的經驗,再加上我多年來擔任國際企業顧問,所歸納出的結果。

在以色列文化中,想聽懂別人的話,不需要花費太多心思。以色列人會把心裡的想法直接說出來。以色列人認為你弄錯了,會直接說:「你錯了。」邀請你到家裡,也是真的認為你會光臨。你問他們的意見,他們會認為你真的想聽,也會直言不諱。以色列人將這種溝通方式稱為dugri。

前面的第一部分曾經說過,以色列是移民國家。這些移民來自四面八方,說的是五花八門的語言。現代希伯來語之所以問世,是希望以色列地能擁有一種官方語言,一種新移民也能學會的簡單語言。以色列人需要希伯來語,需要一套直接、立即、簡單的字詞與語法,沒有太多花俏的外交辭令,方便彼此溝通。希伯來語是以色列文化不可或缺的一部分

在另一方面,中國、印度這些使用間接言談的文化,重視的則是圓融與含糊。例如印度的企業文化就深受階級制度影響。在印度,老闆問員工話,員工幾乎都會回答「是」,但這個「是」有很多種意思,例如「是,您的意思我懂,但我不敢苟同」、「是,我會照做」……甚至有可能是「是,但我不做」。

美國人比較常用外交辭令,所以在美國,意見不合可以用更圓融的方式表達, 例如「你的建議很有意思,我們以後再討論」。美國人小小年紀就學會這種迂迴的語言。以色列人習慣了直來直往,分不清這麼友善的話語究竟是不是代表真心認同。以色列人直話直說的習慣,在美國人看來會覺得粗魯、企圖心強。由此可見,想知道員工說「是」究竟是什麼意思,就要先弄懂文化情境。

幾年前,我在紐澤西州發表一場演說,結束之後有一位名叫夏伊的以色列聽眾找到我。他說,他在美國生活了15年,要是剛到美國就聽見這場演講該有多好,就不會鬧那麼多失禮的笑話。他具有以色列人的直言不諱個性,也因此得罪不少美國同事與員工,在職場上遲遲無法升遷,想必也是坦率惹的禍。

舉個例子,夏伊有一次直接告訴員工,工作表現有哪些地方需要改進。他完全是出於一片好意,那位女員工聽完卻傷心哭泣一整天。他現在知道,直話直說會傷人,從此都要先思考再開口。現在的他比較圓融,遣詞用字也會考量員工與同事的文化背景。

他現在比較會用以下的方式表達他的意思:

「我知道你是好意,但你有沒有想過……」

「你說的有幾點我很認同,也就是……但是……」

夏伊說,像這樣把一句話拉長了說,對話氣氛會比較融洽,但他還是挖苦這種句子是「馬屁話」。

◎ 我的意見:我在這本書的前面曾經提到,研究整體的文化,免不了要概括而論。跨文化研究並不是講究精確的科學,當然不是每一個以色列人都會按照以色列的文化規範行事。就好比在其他文化,也有很多人的行為不見得與同胞完全一致。總而言之,雖然大多數的以色列人溝通的風格都很直率,但還是不乏圓融有禮的以色列人。直言不諱之所以成為以色列文化的特色,除了文化差異之外,語言問題也是原因之一。很多以色列人英語程度很高,但英語畢竟不是他們的母語。以色列人多半喜歡使用簡單、熟悉,容易發音的字詞。非母語人士將自己的語言翻譯成英語,句子往往會比較簡短,才不容易出錯。因此以色列人使用的詞彙與語言結構,在母語人士聽來會覺得不夠細膩。但不要以為這表示以色列人腦袋不靈光,或是不夠專業。建議:並不是每一個以色列人,都了解自己的文化與其他國家的文化的差異。很多以色列人並不明白,他們的直率看在外國人眼裡是企圖心強。跟以色列人共事,要記得這一點,不要把公務上的直來直往,與人際關係上的衝撞混為一談。要記得,說話直率雖然會傷感情,卻總勝過浪費一堆時間、從明示暗示的訊息中推敲真正的意思。

談判

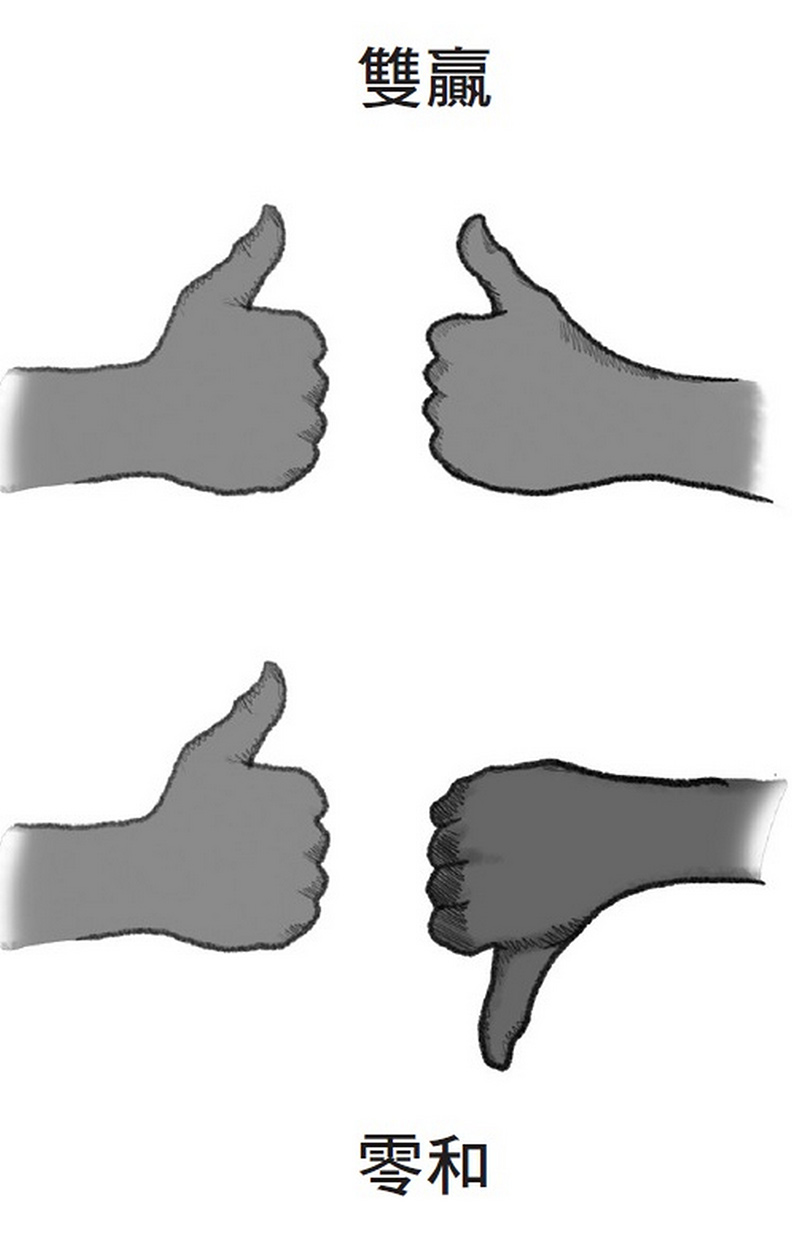

以色列文化確實偏好直言不諱、簡單的溝通方式,但談判就未必是如此!以色列人無論是與職場上的合作對象談判,還是與朋友談判,都有可能會捨棄一貫的直率作風。以色列人在工作上,以及在日常生活上,都有強大的好勝心,一心追求獲利,要證明自己是「零和遊戲」的贏家。

以色列人只要認為施壓會讓對手放棄,就會毫不猶豫施壓。在談判桌上,他們明明知道有可能,為了迷惑對手,也要故意說「不可能」。以色列人為了達到目的,甚至會虛張聲勢,大喊「不行!」。在歐美,談判雙方也能保持友好,與以色列人這種企圖心強、以目標為導向的精神形成強烈的對比。歐美比較能接受雙方都滿意(雙贏)的局面。

要記得,以色列人雖然向來直率,在談判桌上卻很強勢。「不可能」之類的話語,對他們來說是談判策略的一種,也是標準開場白。

我常有機會與以色列的新移民共事。他們往往要同時面對許多困難,要克服的絕對不只是語言障礙而已。有一次在我的課堂上,有一位商人是匈牙利移民。他對我說,他實在不懂,明明就是有可能的事情,以色列人為什麼偏要說「不可能」?這是一個很好的例子,證明了光是聽懂語言是不夠的,還要了解文化,以及文化背後的心態。以色列人在談判過程說「不可能」,其實意思比較接近「我們想想有沒有更好的構想/價格/解決方案。

要記住:以色列人在談判桌上跟你唱反調,是因為他們希望……最終能成交,還要盡量爭取他們眼中最好的條件。以色列人也會討價還價,不一定會攤牌。跟以色列人談妥協議之後,記得要白紙黑字寫清楚,再小的細節也不要忽略。

本文節錄自:《跟以色列人做生意,和你想的不一樣!造就以色列成為科技強國的七大溝通和創新模式》一書,奧絲娜.勞特曼(Osnat Lautman)著,龐元媛譯,真文化出版。

本文節錄自:《跟以色列人做生意,和你想的不一樣!造就以色列成為科技強國的七大溝通和創新模式》一書,奧絲娜.勞特曼(Osnat Lautman)著,龐元媛譯,真文化出版。