勇於敢則殺,勇於不敢則活。

老子有許多話,乍一看都讓人犯糊塗,譬如對「勇敢」一詞的辨析就是如此。勇敢者好沖冒風險,容易危及生命,故勇士多死於戰場而難得善終,是謂受「害」;不勇敢者凡事畏避退縮,故每能全身遠禍而易享期頤,是謂獲「利」。這個意思我們懂。

我們所不懂的是,當山崩海立,大敵當前,要人做到面不改色的確難,故人能「勇於敢」就很值得誇獎;但遇事畏避,處世退縮,或苟全性命於亂世,更安享庸福於承平,躲在家裡三飽一倒,這有何難,也需擾動「勇敢」這樣氣概的好詞,說什麼「勇於不敢」?

其實,老子顯然不是說居家過太平日子是勇敢,他無意於在這樣淺薄的層面上展開這個話題。他想得更多,看得也更深。在老子的時代,社會急劇轉型帶來的結構性變動,深刻地影響了每一個人。許多野心勃勃的霸主急於登臺建功,許多無田可食的士人急於重獲飯碗,所以不免人人懷自利之心,把社會風氣弄得污七八糟,史稱「上不明,下不正,制度不立,綱紀廢弛」,「君子犯禮,小人犯法」(荀悅《漢紀》)。因為這樣的原因,尊禮重信、祭祀聘享沒多少人講了,宗姓氏族、赴告策書也沒幾個人提了,儘管這些原本都是國之大事。這說明什麼?說明大利在前,許多人已沒了顧忌。心中有了利益,頭上便很容易沒了神明。為了實現個人利益的最大化,有什麼事是這些人不敢幹的?所以在那個時候,「勇敢」不再稀缺,知道敬畏有所不敢的反倒很是難得。特別是,在別人為爭權奪利而「勇於敢」的時候,他能「勇於不敢」幹這些事,就由不得你不佩服。

老子正是在這個意義上肯定「勇於不敢」的。他稱「勇於不敢則活」,不是指苟活,而正是說這樣的人不趕熱場,別有懷抱,凡事謙下,甘居人後,在你們爭名奪利的時候,他心存畏避,有所不為,從而保證了自己在生活中的應對自如,在精神上的裕於迴旋,從而使自己的「活」顯現出一種「生活在別處」的存在的詩意。在第七十六章中,他說:「堅強者死之徒,柔弱者生之徒」,在前已論及的第六十七章中又說:「不敢為天下先」,其實都是這個意思。

聯想到《墨經》上說:「勇,志之所以敢也。以其敢於是也命之。不以其不敢於彼也害之。」如果這個判斷是正確的話,那麼,我們也可以說,那「勇於不敢」於爭名奪利的人,固然是此道中的不敢者,但未嘗不是別一道的勇敢者。老子哲學引人興味的地方就在這裡。說「勇於敢」具有正面的意義人所共知,說「勇於不敢」更具價值並讓人深感折服,是老子的創見。僅從這一點,似已可體會,相對於孔孟為代表的儒家學說,老莊為代表的道家學說是更有究問意識和批評精神,因此也更接近於哲學的。

A《老子》原文 →勇於敢則殺,勇於不敢則活。(第七十三章) A今譯 勇於橫強就容易送命,勇於柔弱就能存活A注釋 敢:此處指橫強。 不敢:此處指柔弱。

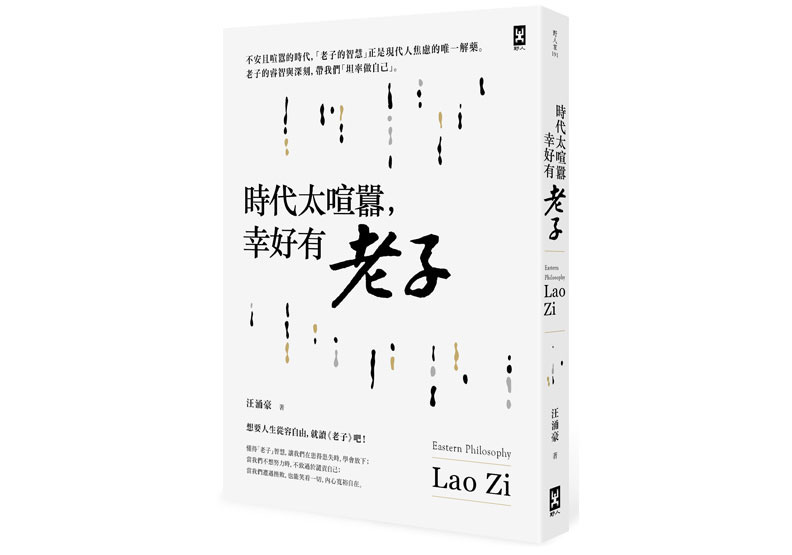

本文節錄自:《時代太喧囂,幸好有老子》, 汪涌豪著,野人出版。