「小時候我以為我住的地方是農業區,我們會在巷尾的田裡玩稻草,直到工廠一直蓋起來,現在發現,我其實是住在工業區。」

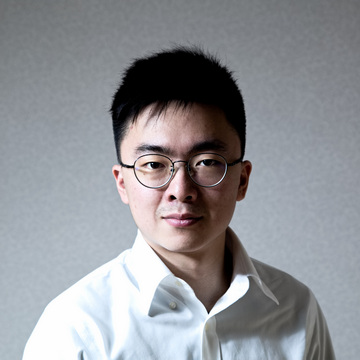

32歲的張敬業是頂番婆年輕人的縮影,成長記憶見證了農地工廠一家家冒出來的過程。這是台灣經濟繁榮起飛的一頁,同時也凸顯了缺乏良善土地規劃與汙染管制的問題。

政府未做好把關 業者也心存僥倖

五專念的是電機科,但張敬業熱愛藝文,2010年決定返鄉成立鹿港囝仔文化工作室,住家就是位在頂番婆田園式生產聚落規劃圖的正中心。每天騎摩托車上下班時,張敬業都會經過洋仔厝溪南岸。他感嘆,儘管農地違章工廠的議題持續引起爭議,但頂番婆的工廠,近幾年來依舊愈蓋愈多。

他甚至發現了「種」工廠模式:閒置農地上,突然填上土方、水泥地基,不久後就長出鐵皮屋。如果沒有被拆遷危機,就會掛起拋售的布條,打著合法農地工廠的名義,先有使用事實,再來爭取變更地目的合法認可。

不只工廠這樣闖關,連住宅和商業空間也循同樣模式。他發現,目前街上兩家超商、連鎖咖啡蛋糕店,半年之前都還是農地。

當地青年知道,工廠家數急速成長,會帶來工作機會,但生活品質卻低落了。張敬業回憶,「小時候,從家門前可以看到八卦山,天氣好的時候,甚至可以看到彰化大佛。」他兒時對家鄉的記憶,如今已面目全非,地平線上從稻田變成違章工廠。

他現在打開家門,一邊是工廠,一邊是農地,腳下踩的農用產業道路,以農機具進出之名,幾度拓寬,與頂潘婆的幹道形成動脈與微血管的網狀圖。每天早上8點不到,各式聯結車、砂石車載滿水五金的原物料和半成品,塞在通往田間工廠的路口。

政務委員張景森說,道路、電力和水利設施是田園生產聚落規劃中,工廠最盼望的基礎設施,但在張敬業眼裡,不斷拓寬的農用產業道路,是政府為違章工廠敞開大門,讓貨車得以快速出貨。

他認為,政府睜一隻眼閉一隻眼,而業者又心存僥倖,期待立委修法延長臨登大限,農地上的違章工廠想要有條件的合法化,根本是遙遙無期。

張敬業透露,與他年齡相仿的朋友在水五金上游的翻砂工廠工作,金屬粉塵做到流鼻血,還是得繼續做,因為頂番婆的工作選擇並不多。其實地方上的年輕人都知道,哪些工廠偷排廢水,但如果舉報老闆,自己的下一餐又在哪呢?

例如張敬業的母親,跟當地不少主婦一樣,也是到附近水五金加工廠工作。整個頂番婆聚落,不在五金、代工廠的裙帶產業討生活的,寥寥可數。「我常感到無力,我不用靠水五金過活,但周圍親朋好友都在裡面,」他嘆了一口氣。

張敬業直言,政府每到選舉就端出政策牛肉,數度在廟埕樹下召開說明會,不提工廠蔓延的後果,只再三向業者保證免拆厝,他不解,為什麼對於問題出在哪,哪些人要負責,都絕口不提。

「房子是媽媽嫁妝,我從沒想過要搬走」

頂番婆雖小,但產業很興盛,卡車、發財車多,老闆也多,因此街上名車也很多,雙B只是基本款,還有瑪莎拉蒂(Maserati)在路上奔馳。但這些看在張敬業眼裡,是無良業者一邊怨嘆沒錢更新設備,卻一邊「把淨水設備都開在路上」的鐵證。

問張敬業為何不乾脆搬離頂番婆?「為什麼沒做錯事的人要搬走?這棟房子是我媽媽的嫁妝,我從沒想過要搬走,」他擔心,一旦離開了,反而失去對家鄉的發言權。

他再三強調,他不是想要趕走工廠,而是期待業主建立對環境保護和生產成本的觀念,負擔外部化的汙染成本,田園和工廠才有共生的可能。