預演

我學程式設計時用的電腦還很簡陋,只有固化的48KB 記憶體,連磁片都沒有。要是電源斷了,就什麼都不剩了。所以,寫好程式以後,要一遍遍地閱讀代碼,把自己的大腦當成電腦,想像每一行語言執行之後的結果……如此重複數次,再小心翼翼地將程式輸入電腦,還要反覆審核是否有輸入錯誤,然後才敢運行。

沒想到,這種工作模式成了我一生的習慣,我也因此受益無窮。直到現在,我在做任何事情之前,都會嘗試把將要做的事情的整個過程在腦子裡預演一遍甚至數遍。

有些時候,如果我面臨的任務比較複雜,大腦短期記憶容量不夠,就只好借助紙和筆(有些人更喜歡使用電腦上的心智圖軟體),用寫寫畫畫的方式來輔助自己預演每一個步驟。

需要執行的任務越重要,這種預演就越關鍵。只有經過大量的預演或者練習,我們才能夠在實際執行任務的過程中有出色的表現。這也是良性循環和惡性循環之間的選擇和差異。準備充分的人,常常會有出色的表現,最終能夠順利地完成任務,而這樣的經驗會使他更加堅信提前準備的重要。準備不充分的人,執行任務時必然表現欠佳,但不管表現多差,他也提前做了一點準備(或者自認為做了一點準備),但這樣的經驗卻會讓他覺得準備是沒什麼用的,至少是沒什麼大用的,於是下一次他還會採取同樣的行動,還會面臨相同的甚至更為嚴重的尷尬……

我認為,萬事皆可提前準備,萬事皆需提前準備。只有前期準備充分,才能在實際執行任務的時候有出色的表現。舉個例子,我在做新進教師培訓的時候,經常被新進教師誇獎:「李老師,你在臺上隨機應變的能力太強了!」對此我不敢謙虛—因為他們完全誇錯了,我自己太清楚自己的應變能力有多差。

我之所以「顯得」遊刃有餘,是因為之前做過太多的準備。之所以做那麼多的準備,是因為曾經出過醜—想像一下,在臺上講到一半突然發現自己說的某句話有不曾想到的歧義,是多麼窘迫的事情?所以,在任何一次演講的準備階段,我都會花很多時間認真考慮自己的每個觀點、每個事例、甚至每個句子可能引發什麼樣的理解和反應,然後逐一制定對策。只有這樣,我才可以安心上臺。

另一個很多人不相信的情況是,我有嚴重的「課前恐懼症」。每次上課前五分鐘,各種症狀併發:手心發癢、頭皮發麻、眼皮狂跳(有時候左眼,有時候右眼,有時候兩隻眼)、後背開始冒冷汗(冬天也一樣)……我通常要到開始講課五分鐘之後才能徹底擺脫這種恐懼狀態。自我二○○一年第一次上臺演講到現在,從沒有一點改善的跡象,只不過我已經比較習慣了。

我並不能克服恐懼,而是僅僅做到了習慣恐懼。然而,就算是這種退而求其次的「習慣恐懼」,都需要努力和掙扎。努力的方法,就是在課前做很多很多的準備工作。我甚至為此多多少少有了一些強迫症狀—準備的內容必須達到實際講課內容的兩倍以上,心裡才踏實。不過,這樣的恐懼倒成了動力,它使得我的很多課程和演講最終有了多個版本。我還會再把這些版本分別演練很多次。這樣的準備使我一旦進入狀態,就肯定無所畏懼。也因為知道了結果,我可以做到在開始的時候任憑恐懼陪伴。

我父親的一句話幫了我。他說:「相信我,你並不孤獨。」我之所以認為自己可以想出辦法解決對演講的恐懼,就是因為我知道很多人都害怕當眾演講。有些人甚至把「害怕當眾演講」與「害怕死亡」相提並論。害怕死亡的理由自然不必說,而害怕當眾演講的原因,人們卻未必真的瞭解。其實很簡單—準備不足,所以害怕。

我曾因為覺得自己缺乏急智而自卑了相當長一段時間,直到讀了一本前蘇聯KGB 特工的自傳才改變看法。我現在已找不到那本書,也想不起主人公完整的名字,只隱約記得好像叫「什麼年科」,姑且就稱呼他為「年科同志」吧。

書中提到,年科同志有一次被一群美國特工追殺,手中的左輪手槍裡已經沒有子彈,只能靠奔跑擺脫厄運。在這個過程中,他衝下一段長長的大理石臺階,跑著跑著,突然做出一個常人無法想像的動作—止步蹲了下來。在這段時間裡,追趕他的那些特工因為高度和視角的關係,無法用槍射中他,同時,他因此贏得了寶貴的七八秒,得以從口袋裡拿出子彈裝進左輪手槍,打得追趕他的那些特工慌忙尋找掩體自保,而他最終成功逃脫。

年科同志後來回憶,當時他之所以能做出一個那麼令人震驚的動作,是因為在他腦子裡這個動作已經提前演練過無數次,而他也設想過不知道多少種逃跑時可能發生的狀況—他從一開始就知道自己早晚有一天會遇到那樣的追殺。他說,所有高級特工都明白一個簡單的原理:任何動作演練到一定次數,就能準確完成—甚至是在無意識的情況下—他只不過是把這個原理用到了極致而已。

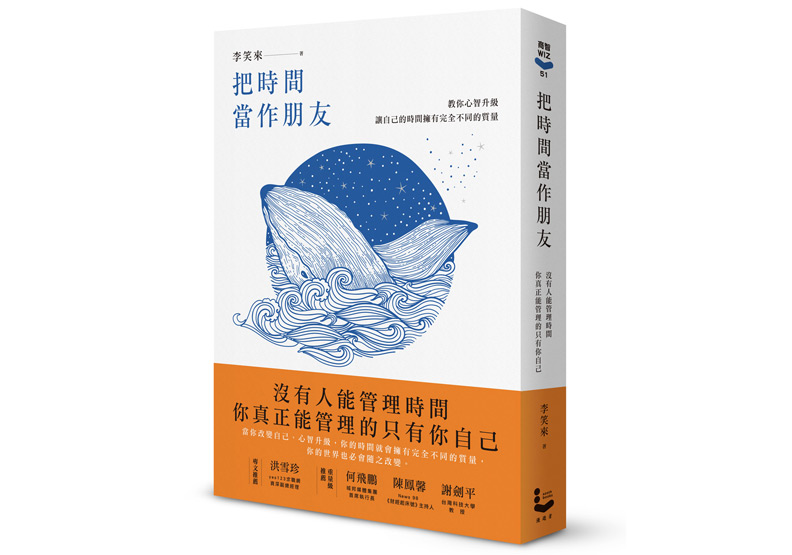

本文節錄自:《把時間當作朋友:沒有人能管理時間,你真正能管理的只有你自己【暢銷新版】》一書,李笑來著,胖兔子粥粥繪,漫遊者文化出版。

圖片來源:pixabay