負責分班面談的老師個性迷人。

她燙了頭齊肩的小捲髮,講起話來全身搖擺,前額捲髮老掉她眼前,她得不斷把它們再撥回去。她批改我的作文試卷,俐落地用紅筆在上面標記,滿篇被她畫得圈圈叉叉。

我看了真沮喪。

「我錯真多,」我說。

「不會不會,」她抬起頭來說,「都是小地方,你看,音標符號、拼字、單複數……這些都是小問題,你寫得很好。」

「是嗎?」

「真的,文法沒什麼問題。」她說。表情真誠,還帶些訝異。

「告訴我,你法文在哪裡學的?」

我告訴她。

「你們老師都用什麼教材?」

我再向她解釋。她似乎非常好奇。

唔唔,她聽了,點點頭。

「可是,」她問,「你為什麼要學法文呢?」

這可真是個好問題。

...

我問妮娜,妳為什麼學法文?

妮娜給我的答案和巴西同學、和義大利同學、和許許多多同學給我的一樣。他們要在這生活,要找工作,要融入,所以儘管他們已經能流暢地講法文了,但還不夠,他們還要更好。

在這些同學身上,你可以感受到生活壓著他們,他們連笑起來也不輕鬆。就算他們和來拿學位的同學年紀只相差個三、五歲,但心情就是不同。你可以輕易分辨誰是到此生活,誰又是真正的學生。

更別說那些才二十出頭的年輕學生,他們簡單太多。他們來唸書,拿學位,雖然學習新語言同樣讓他們苦惱,但在他們身上,你完全看不到重擔。

艾曼紐則是例外中的例外。這位腦筋靈活的印度神父天性樂觀,老笑嘻嘻的。

他可講至少五種語言,英文是他的母語,到義大利唸書讓他能講義大利文,現在他來上法文課,只是希望能看懂某位法國學者撰寫的神學書。

他告訴我,法國教授的著作極為高明,他非常想看,所以他來學法文。

他只是為了想讀懂一本書來學法文。

艾曼紐最好的朋友是米克洛斯。十八歲的米奇,我們都這樣叫他,一頭金色捲髮,白皙的皮膚,突出的顴骨讓他有張俊美的臉龐。當米奇穿著淡褐色羊毛衫,安安靜靜坐在那裡時,真是位匈牙利王子。

可是當他一開口,你就知道你們之間差得可遠了。他滿腦子都是戰爭片、功夫、足球員。這樣的小孩都是父母送來讀的,像小凱薩,他們人生可忙的事太多,好好上課絕對排在最後。

一次,我們做課堂練習,題目是二十年後你會如何。

同樣年紀小的越南同學說,二十年後我已經很老了。

「哦,是嗎?」老師問他,「二十年後你幾歲?」

「三十六歲,」他說,「我很老了,應該已經結了婚,有兩個小孩。」

...

「你為什麼要學法文?」口試老師問我。

這位女士有雙寶藍色的眼睛,配上帶點橘色的口紅,真是好看。

「因為我喜歡法國文化。」我說。這是實話,我沒有其他答案。

「法國文化的什麼部分?」她再問。

法國文化的什麼?這下好了,的確,我到底喜歡什麼?文化又是什麼呢?

「我喜歡法國電影,」我說。

至少我在試卷上是這樣寫的。

「唔,沒錯,你在考卷上是這樣寫的,」然後她又問,「你喜歡什麼電影?」

她實在鍥而不捨。好吧,我只好結巴地細數我喜歡的電影,還有導演,都是上個世紀的片了,老片,但我就是喜歡。我反覆看那些電影。那些。光影,攝影方式,劇中人的服裝,音樂,還有他們哲學性的對白。

她聽完,看著我,好像坐她面前的人長了三隻眼睛,再也說不出話來。

我們講定課程,她送我到門口。

臨走前她從架上抽了本手冊塞到我手裡。

「這什麼?」我問她。

「學校辦的文化活動簡介,歡迎來參加,」她說,「希望很快再見到你!」

...

一週後我們開課。在中級班上,我們被要求要能針對某個議題,提出自己的看法,辯論。

這週M女士給我們的主題繞著環保打轉。但主要有個時事議題,我們為此討論許久,巴黎禁行汽車。

第一天,她用跳號的方式,把班上同學分成兩組,贊成和反對。兩組各自討論,然後舉行辯論會。依照女士設定,這是場對全國觀眾直播的辯論大會。她要我們把教室桌椅分排兩側,雙方組員對坐。

她做了簡單的開場後,辯論開始。

我抽到贊成組。我盡量想,討論時還能講上一兩句。但正式開始對辯時,同學們發言真快,我還來不及理解,相反的意見又被提出。他們你來我往,用我不熟悉的句型結構,生硬不帶感情的字。純粹理性的論證,必須合乎邏輯,而且精確。

當場我真不知怎麼做好。在我們的文化裡,我們被養成要謙虛,我們很少在課堂發言,老師們不鼓勵個人意見,更別說怎麼會有絕對的,我對你錯的情形出現。

然而更糟的是,我完全無法用外語表達,只能眼睜睜看著其他人來回答辯。

當天下課後我逃離教室,誰也不想招呼,真希望自己趕快消失。

...

我躲回家裡,等晚上法國親人下班,一看到他,我立刻向他哭訴。

「今天真慘,慘到底,」我說,「我根本辦不到,我真不知道我幹嘛要學法文。

班上每個人都有他們要學法文的原因,要工作、要生活、要唸書,我呢?我到底在這做什麼?」

這位法國先生是個壯漢,有個小啤酒肚,但他個性溫和。他試著安慰我,我們一起弄了點東西當晚餐,他要我放輕鬆點。

飯後他收衣服,我把課堂上一些問題拿來測試他。

「噢,」他說,「有些我沒辦法回答嘛,就是我覺得要這樣啊。」

「不能覺得,」我說,「要解釋為什麼。」

我把那一套用上來。

「我沒辦法解釋,」他說,「因為那是種感覺。」

聽他這樣回答我好過了點,至少,不是每個人都像課堂上那些沒感情的偽專家,講話都是邏輯那一套。當下我真幾乎要恨他們。

然後我們在書房,我用口袋版侯貝字典查生字,他在一旁電腦前繼續工作。

這兒是好住宅區,入夜後安靜無聲。對面臨鄰人花園裡的櫻桃樹開展,綠意盎然。

過一會,他想到什麼,放下手邊工作,笑起來。

「你真好笑,」他說,「你剛那樣真好笑。」

我想,他是指他一進門,看見我一副天塌下來的樣子。

「唉,」我說,「我真的不明白我幹嘛要忍受這一切?」

「好吧,下次如果有人問你,」他說,「你就說你學法文,是因為你想在巴黎賣沙威瑪。」

「你就說,你最大的興趣就是把肉串在一起,烤得又酥又脆,尤其每當有猛男走進店裡,大口咬下你的沙威瑪,肉汁噴濺出來,嘖嘖,只要看到這個景象,你就會興奮起來─」

我笑了,「我喜歡這個答案,」我說。

但他停頓了一會,又說。

「或是,其實在很久、很久以前,你曾經答應過什麼?有些東西在你心裡留下了印記,但因為實在相隔太久,你忘記了,可是這個承諾驅動著你,你得把它找出來…」

「你會知道的,」他說,「等你找到的那一天,你就知道為什麼了。」

這下我可意外了。

我瞪著眼前這位熱愛大口吃煎香腸喝可樂,除了漫畫,拿起其他書就打瞌睡的傢伙,好像他長了三隻眼睛。

「你說這話什麼意思?」我問他。

「你覺得是什麼意思,就是什麼意思囉,」他說,輕描淡寫。

然後這傢伙又回去盯著電腦,上網收信去了。

...

我們在課堂上討論了一週的巴黎禁行汽車。

漸漸地,我明白該怎麼做,上課情形開始好轉了:提出你的意見,精準,捍衛你的意見,反擊。

巴黎禁行汽車,這聽起來簡直是天方夜譚。M女士找了其他城市的例子做參考。她讓我們看正反意見的討論影片,讀統計數據,聽聽支持方和反對方的論點。反對者說,上班會遲到,公司營運成本會增加。

一天,她丟出另個議題,如果巴黎禁用手機一週呢?

我和妮娜同組。妮娜一開始就表明她反對。

「如果有緊急狀況怎麼辦?」她說,「太不方便啦,醫院,警察,全都需要用手機聯絡。」

我試著婉轉地說,「不過手機沒發明前,我們也過得挺好的呀,不是嗎?」

我向她解釋一些沒有手機的好處,然後說,「緊急情況下還是可以開放使用。」

這次妮娜沒有堅持。不知道是她逐漸卸下防備,還是她發現,原來不只她一個人在這個新語言上掙扎。總之,她並不孤單。

她聽我的。我們一起寫了幾句我們倆都滿意的句子,像是:少了手機,巴黎市民將擁有更親密、更直接溝通的可能。

從被手機束縛的狀態中解放出來,市民們將擁有更多時間,去從事其他的休閒活動。

「需要把開放緊急聯絡這件事加進去嗎?」寫完整個段落我問她。

「唔,」她想了想,「應該無妨。」

...

到底我為什麼要學法文呢?

在離開巴黎前,在戴高樂機場,我好像找到了答案。不過,你可以說它是個答案,又可以說它不是個答案。

那是星期一下午,機場出境大廳人少得讓我意外。

H送我到機場,我們到得太早,隨意找了間咖啡店,坐下來喝杯咖啡。我們聊天。聊到學習法文。H比我年幼,她早幾年來法國,比我早開始認真學習這個語言,現在已經好我太多。

和妮娜還有大多數的同學一樣,她學,是為了在這生活下去。

「我那時很折磨,」她說,「學這個語言真讓人挫折。然後我想,就算我學會了,不過就是去找份朝九晚五的工作而已,不過就是為了份工作!我真不明白我為什麼要忍受這些。」

我喝口咖啡,機場的咖啡沒我預期的昂貴,但她在附近轉一圈後,竟然在樓下書店找到更便宜的咖啡,而且味道更好。

看著她,她已經和剛來法國時不一樣了。現在她對這熟悉了,認識了一些人。

下週起,她將有份新工作,雖然仍有許多不確定,只是些小任務,但終究是個新開始。她有些緊張,又有些期待。

聽她說著,我突然明瞭了。

「我懂了,」我說,「原來是這樣啊。」

原來如此,不論有目的或沒有目的,我們都得經歷同樣的心路歷程。一切都一樣,都一樣艱難。在朝前走的過程中,我們同樣都會沮喪,會挫折,會自我懷疑。

我向她解釋,她似懂非懂。不過,至少有人能理解她當時的感覺,或許讓她舒服多了。

我們繼續喝咖啡,閒談,機場的氣氛難得平和,旁邊一桌年輕人,兩人共用一副耳機在看網路節目。

有些事,他們全都有趣地相似,像學法文、旅行,還有人生。你真不明白走這一趟的意義何在,不過這一路上,折磨絕對少不了。

人們總是不停在尋找意義和答案。

只是到今天為止,我仍未有答案。但又或許,答案其實就在眼前。

答案其實就在我查最完整的口袋版侯貝字典,真正認識了一個單字,感到滿心喜悅時;答案就在我寫了篇作文,卻錯誤百出時;答案就在我遇到妮娜,一位從莫斯科來的女孩;答案就在我們為了學條件句,不得不去思考各自人生最大的遺憾時。

答案就在這。每一刻都是答案。

答案就在法國親人講出那番話,我誇他是我人生導師,他露出神秘又得意的微笑時。

答案就在當我下了課,揹著書包走出學校圖書館,瞧見M女士坐在花園長椅上,一本小書攤在她膝頭。

啊─

仲夏巴黎,日光灑上她肩頭,她優雅地點起菸,微笑,向我招手。她要我到她身旁坐坐,她要向我講述,當她更年輕時,在遠方的冒險故事。

答案啊答案,我們總在不停尋找。

答案是無限往前,又無限往後。答案是一條長長的河。

至今我沒有一個答案。但我知道,從此,我將不再問自己這個問題了。

...

二○一六年九月二十四日,巴黎市政府封街,除了緊急情況外,全城禁行車輛。

市民們在路上散步,慢跑。從新聞畫面中我看到,協和廣場前,孩子們在那兒奔跑著。

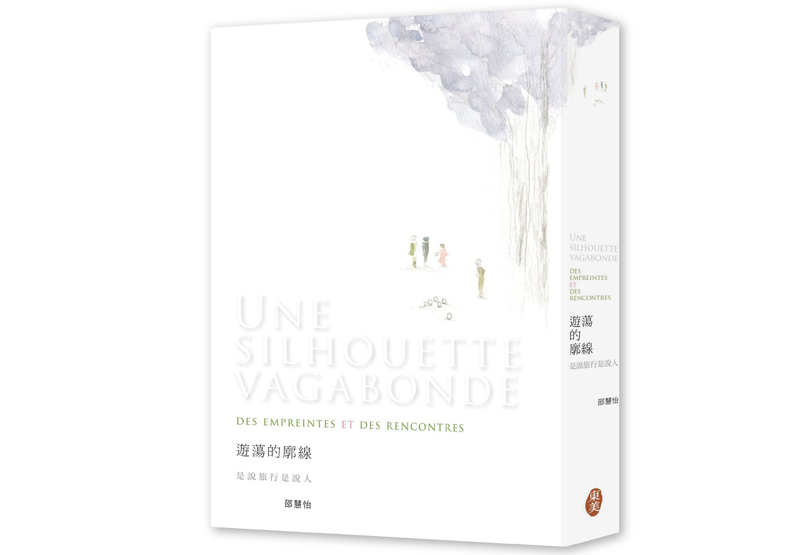

本文節錄自:《遊蕩的廓線:是說旅行是說人》一書,邵慧怡著╱繪,東美出版。