(文:陳勇成、攝影:陳舜仁)

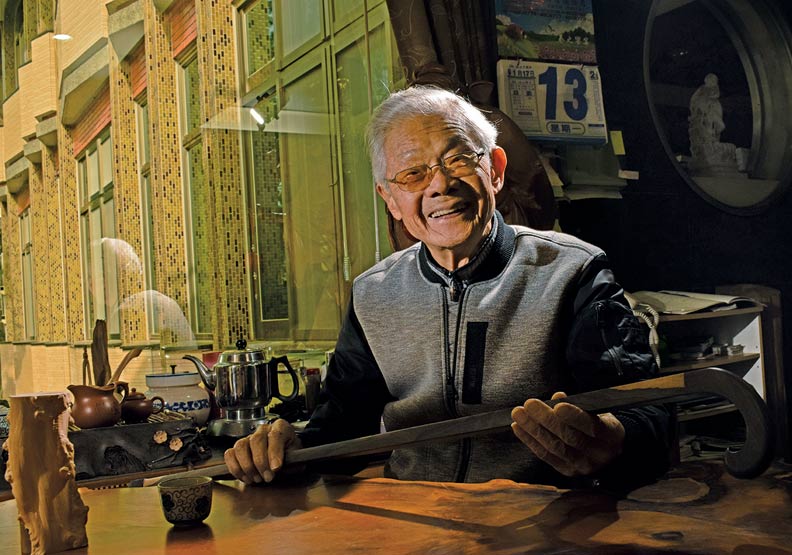

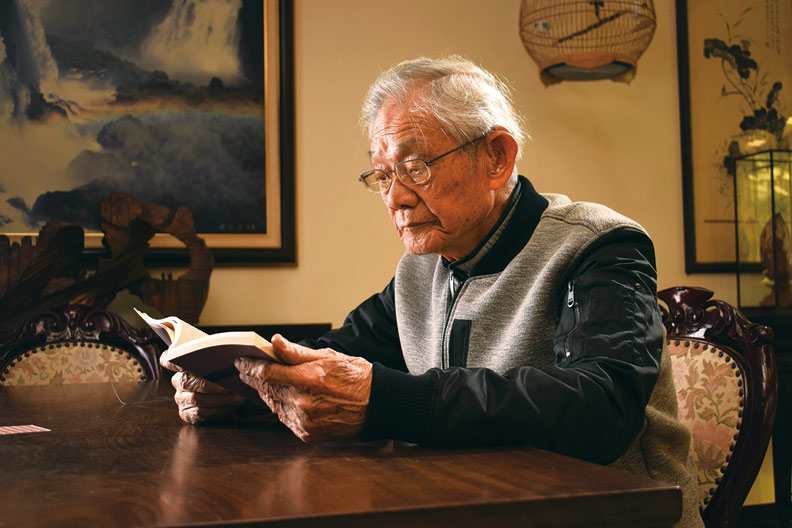

游禮海,1933年出生於桃園大溪頭寮。因自幼喪父,家境清寒,15歲即立志習藝,並於次年拜師「阿全司」黃全,歷時3年直心寂靜苦學成師。19歲隻身闖蕩臺北各木器家具行,25 歲攜回臺北最新潮流與元素引領大溪木藝並同時成家協助黃全師家業,30 歲始獨立創業正式開拓其家具事業版圖。65歲正式宣告退休後,行旅世界並投入攝影創作,因受造物之美的感動開始以自然為師全心投入「景觀系列」木雕創作,呈現根源傳統卻突破窠臼的豐沛創作能量。

Interview 游禮海

匠師語錄

人生必須要「覺悟」方能「頓悟」,如果只靠「漸悟」永遠到達不了藝術的彼岸。

Q1. 請問關於「典藏薪傳」系列家具您的看法與設計意念為何?

A1. 我自己花了將近一甲子的時間鑽研,或許就如臺灣的家具產業一般,中途曾受外來新奇的文化吸引而有所流連,但最終還是投奔傳統文化的根源與懷抱。我認為老祖宗的東西確實是好,否則現在也不會有這麼多的外國人投入研究中國家具,當然我的手藝也是老祖宗流傳下來,只是我們尚未真正看遍所有老祖宗傳承下來的佳作。晚年我所做的「典藏薪傳」系列作品,目的就是希望藉此傳達傳統經典與傳藝薪傳的重要性,以期創作出足以代表臺灣或桃園大溪的作品。

Q2. 在一般傳統家具界有兩種產品路線,亦即「嫁妝路」與「神桌路」,您是如何看待這兩條完全不同的路線?

A2. 其實上面提及的這兩個路線都非常重要,民居生活的產品要注重實用性與風格喜好的轉變,神桌則首重傳達寧靜、氛圍、氣派與藝術性,重點都是要把產品做好,讓購買者可以視為家傳珍寶代代傳承。不過嫁妝路與一般民居的神桌多半都只存放於私人民宅無法公開展示,因此我後來就特別注重寺廟大型供桌的製作,從1960年代開始,一直到1990年代末期,長達30年的時間,讓我的作品可以藉由各地寺廟的場域公開展示為民眾信徒們欣賞。而在這些年的作品裡也能清楚看見我個人家具技藝風格的轉變,包含造形設計、雕刻手法、漆作類型等改變,或許也足以視為一個不錯的另類博物館的概念想法。

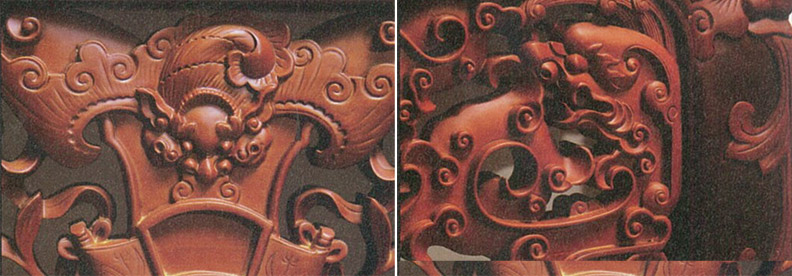

作品賞析

束腰高型花臺

福在眼前

3面半爿桌完成於1994年,尺寸124x55x105cm ,曾獲得第3屆民族工藝獎。3面桌腳宛如3個窗框,花眉以黃楊木透雕蝙蝠圖案象徵「福在眼前」,周圍並以番蓮卷草、祥雲和螭龍紋相連為飾,腿角則刻有避邪獅頭,而三圍足棖上乃藉如意雲紋寓意「事事如意」。

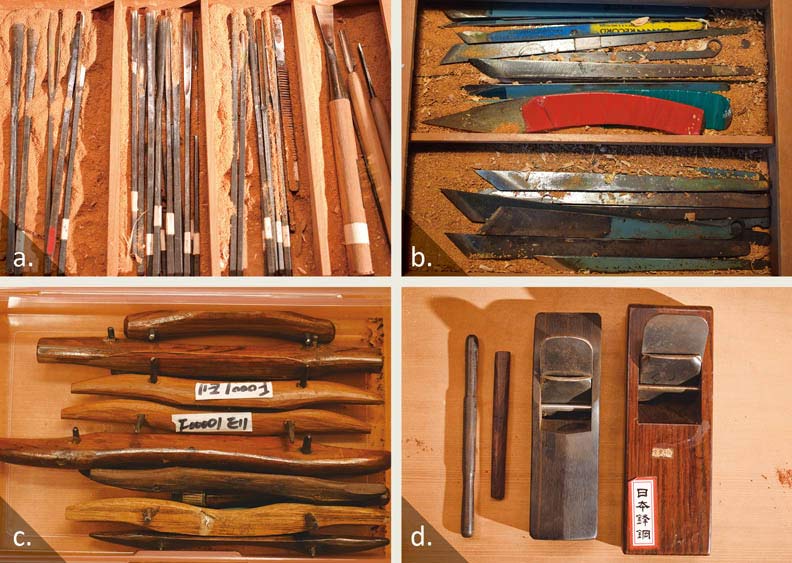

窺看司阜的工具箱

游禮海的工具整理歸類態度更展現了木工家具職人的堅持與不苟,從木工類、鑿花類再到漆作類的工具,盡皆一絲不苟整齊地擺置與分區專屬;再從工作檯到各式器具就手使用,動線流暢性的考量展現著一甲子的職人智慧,無形間流露出時間遞移、物質變換與精神交會的動人內涵。

本文節錄自:《一心一藝7:巨匠的技與美》一書,朱禹潔、林建育等著,文化部文化資產局出版。