合作實驗經常會提出認知的問題。牠們知道可能需要合作夥伴嗎?牠們知道合作夥伴扮演的角色嗎?牠們準備好分享戰利品了嗎?如果任何一方獨吞所有好處,將會危及今後的合作。我們假設動物不僅關注牠們得到的東西,還注意到自身與夥伴所得的比例。不平等是值得擔心的。

這個深刻見解啟發了一個非常有名的實驗。這項實驗由莎拉.布魯斯南(Sarah Brosnan)和我與一對棕色捲尾猴來進行。任務完成後,我們會以黃瓜片和葡萄獎勵這兩隻猴子,在這之前我們先確認了牠們比較喜歡葡萄。當受測的猴子獲得相同的獎勵,即使都是黃瓜,猴子們也完全不會有任何問題。不過,牠們強烈地反對不公平,例如,若是其中一隻拿到葡萄,另一隻卻拿到黃瓜。剛開始,拿到黃瓜的猴子會滿意地大力咀嚼第一片黃瓜,但當牠注意到同伴正拿著葡萄後,就會開始發脾氣。牠會將手上瞬間價值盡失的黃瓜丟掉,然後激動地搖晃測試室,就像要把所有東西解體一般。

只因為別人的更好,就拒絕完美的食物,這就好似人類的經濟活動。經濟學家稱此反應為「不理智」,因為就本質而言,獲得某些東西比沒有獲得任何東西來得好。他們認為不會有猴子拒絕平常會吃的食物,也不會有人拒絕一筆比較低的報價(一美元也還是聊勝於無)。莎拉和我不認為這種反應不理智,因為這是力求平等的結果,平等對待是維持合作的唯一途徑。這方面,猿類可能比猴子更進步一些。莎拉發現,黑猩猩有時會抗議某事對自己不公平,不僅會反對得到的比較少,也反對獲得的比較多。拿到葡萄的可能會拒絕到手的利益!這顯然很接近人類所謂的公平。

這些研究已經開始出現一些令人鼓舞的現象,而且成果也快速地延伸到靈長類動物以外的物種。研究成果開始擴展的現象,表示此研究領域轉趨成熟。研究人員發現將不公平對待測試應用到狗與烏鴉身上會得到類似反應。顯然沒有物種可以逃避合作的邏輯,無論是選擇好的合作夥伴,還是讓付出與收益平衡。

瑞典的動物行動學家暨魚類學家雷多安.布沙里(Redouan Bshary),以他的魚類研究對合作邏輯的普適性做了最好的說明。多年以來,布沙里讓我們著迷於他在海底小小清潔工隆頭魚(wrasse)及牠們宿主身上的發現,也就是觀察隆頭魚幫忙大型魚類輕輕咬去體外寄生蟲的互動和互利共生。每隻清潔魚在礁石上都有一個「客戶停留站」,客戶會在此攤開牠們的胸鰭並擺出適當的姿勢,讓清潔工好好清潔。清潔工會將寄生蟲從客戶的身體表面、鰓甚至是嘴裡清除。有時清潔工很忙,客戶必須排隊等待。布沙里的研究包括在珊瑚礁觀察以及實驗室測試。他的論文讀起來很像一本優質商業實踐手冊。例如,清潔工對待漫游魚會比常棲魚好。如果漫游魚與常棲魚同時到達清潔站,清潔工會優先服務漫游魚。常棲魚可以等待,反正牠們不趕著去哪裡。此行為實是完整的供給與需求過程。清潔工偶爾會不老實地咬下客戶身上一點健康的皮肉,客戶會因此猛烈搖動身體或游走。但清潔工永遠不會對唯一一種客戶不老實,那就是掠食者,因為掠食者的反制方式很激進:直接吃了清潔工。清潔工似乎充分理解行動的成本和收益。

在紅海地區的一系列研究中,布沙里觀察到豹紋鰓棘鱸(leopard coral trout,身長可達零點九公尺的美麗紅褐色鱸科魚)與一條巨型海鰻(moray eel)的協調狩獵。這兩個物種形成完美的搭配。海鰻可以鑽進珊瑚礁的縫隙,豹紋鰓棘鱸則在周圍的開放水域狩獵。獵物可以利用鑽進縫隙躲避豹紋鰓棘鱸,也可以游進開放水域逃避海鰻,但當兩者聯手時便幾乎無處可逃。在布沙里錄製的影片中,一條豹紋鰓棘鱸和一條海鰻一起漫游,就像一對朋友正在閒逛。牠們尋求彼此的陪伴,豹紋鰓棘鱸有時會在海鰻頭部附近好奇地搖頭,以積極招募海鰻;海鰻則會離開其藏身的珊瑚礁縫隙,加入豹紋鰓棘鱸的游動以回應邀請。由於兩方不相互分享獵物,而是直接吞食整個獵物,此行為似乎是一種合作的形式,在這種合作形式中,每個參與者都能在不犧牲任何東西給其他參與者的情況下獲得戰利品。牠們是為了獲利而合作,這比單打獨鬥更容易抓到獵物。

牠們是兩個狩獵風格截然不同的掠食者。真正令人驚嘆的是,牠們看似知道將要做什麼,以及這樣會有什麼好處。整個模式很難與魚類連結。我們對自己的行為有很多高級的認知解釋,因此很難相信相同行為可能出現在腦容量小得多的動物身上。為了避免人們覺得這只是魚類出現的簡單版合作形式,布沙里進一步在近期的工作對此想法提出了挑戰。研究人員幫豹紋鰓棘鱸準備了一條能夠幫助捕魚的假海鰻(塑膠模型,能夠執行一些行動,例如從管子跑出來)。實驗的設計邏輯與黑猩猩的拉動實驗一樣,也就是在無法獨自完成任務時,牠們必須招募合作夥伴共同完成。豹紋鰓棘鱸的表現與猿類相似,同樣擅長決定是否需要合作夥伴。

解釋此結果的第一個方式:黑猩猩之間的合作可能比我們想像的更簡單。另一個說法則是:魚類可能比我們想像的更了解如何合作。我們是否應該進一步觀察魚的認知連結學習?若真是如此,那麼所有魚類都應該能夠發展出這種行為,但這似乎令人懷疑。我同意布沙里所說的:一個物種的認知與其演化史和生態有關。結合豹紋鰓棘鱸和海鰻之間合作狩獵的實地觀察,實驗結果暗示,其中有一個物種適應兩種狩獵技術的認知。由於豹紋鰓棘鱸掌握大部分的主動和決定,這一切很可能只取決於單一物種的智能。

短暫涉獵非哺乳類動物的行為,是令人興奮且符合演化認知特徵的比較方法。沒有一種認知形式是單一的,將認知從簡單到複雜之間分成許多等級也毫無意義。物種的認知通常與其生存所需的能力一樣好。面臨類似的需求時,即使是演化相距遙遠的物種,也可能出現類似的解決方案,如同在馬基維利主義權力策略範圍內發生的事一樣。在我發現圈養黑猩猩的分治策略,以及西田證實野生黑猩猩也會使用相同策略之後,現在還加上一則關於烏鴉的觀察報告。報告來自年輕的荷蘭人約爾格.馬森(Jorg Massen)—此份報告來自馬森,可能一點也不令人意外,馬森在奧地利阿爾卑斯山開始觀察野生烏鴉之前,就在伯格斯動物園與黑猩猩相處了好幾年。他在阿爾卑斯山觀察到許多分離的干預措施,也就是其中一隻鳥會打斷其他鳥之間的友好接觸(如相互理毛)。打斷的方式就是攻擊其中一隻或直接站在兩隻烏鴉之間。干預者沒有直接獲得好處(沒有急於搶奪食物或爭奪交配權),但卻破壞了與其他鳥之間的友誼。馬森解釋:友誼對烏鴉來說是重要的,因為牠們的地位取決於友誼。地位高的烏鴉通常與其他烏鴉保持良好的關係,地位中等的與其他烏鴉的友誼也較鬆散,而位於最低階的烏鴉則缺乏與其他烏鴉的特殊連結。由於干預措施主要是地位高的烏鴉針對友誼關係較鬆散的烏鴉所進行,因此高位階烏鴉的主要目的,可能是防止其他烏鴉利用建立友誼以提高地位。這看起來非常像黑猩猩政治,也正是我們預期會在腦容量較大且受到健全權力統治的物種身上看到的行為。

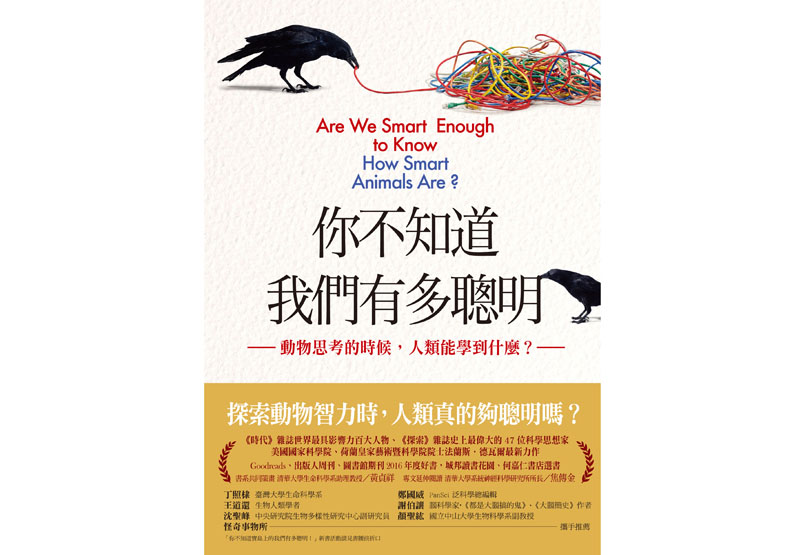

本文節錄自:《你不知道我們有多聰明:動物思考的時候,人類能學到什麼?》一書,法蘭斯.德瓦爾(Frans de Waal)著,楊仕音、林雅玲、顧曉哲譯,馬可孛羅出版。

圖片來源:flickr