高科技與製造業是台灣的產業主軸,工程學群的學生向來炙手可熱,因而深受考生青睞。以台灣大學電機工程所為例,106學年招生22人,卻吸引591人報考,在研究所退燒的年代,錄取率仍不到4%,競爭很激烈。

儘管僧多粥少,但如半導體、資訊、光電等電機相關產業卻仰仗著高人才需求量及高薪等誘因,仍讓不少頂尖人才趨之若鶩。由於產業變遷一日千里,工程領域系所也不斷充實師資及課程規劃,加強學生就業競爭力。

如近年來物聯網快速發展,產業對跨界型人力求才若渴,台北大學電機工程學系教授陳永源便指出,該校電機所碩士生已被培養出跨領域整合的能力,更添優勢。

複雜高科技環境更需要通才

「有鑑於科技產業的變動實在太大,美國有些理工學院,早已不分系所,」陳永源觀察,目前台灣多數電機所還是會依照不同領域,區分不同組別,比如電腦工程組、系統工程組以及晶片設計組。而美國不少學校卻早已打破藩籬,不分系所、僅設一個學院,好讓所有學生能在理工領域內,暢行無阻,藉以訓練通才學生。

會有這樣的結果,主要還是受到智慧聯網的影響。事實上,智慧聯網所衍生出來的應用,幾乎涵蓋你我全部的生活圈,包括車聯網、醫療網、智慧家庭網等。而這些新的概念,又須整合眾多科技專業,才能架構完成。

舉例而言,近期各界熱烈討論的無人車,該如何避免碰撞、讓車與車之間能相互連結,這就需要搭建結合感測裝置、感測網路等系統的跨界整合平台,也因而,跨領域的人才,更被需要了。

面對日益複雜的高科技環境,工程學群的學生無疑得迎接更大的挑戰。陳永源強調,許多新科技應用,都是這幾年才問世,別把自己局限於某個領域內,更須敞開心胸不停學習,才能順應變化,掌握未來。

【未來出路】

適合就讀對象:面對未來的挑戰,學生的學習態度須更為開放多元,若能具備整合能力與溝通能力,在工程學群內會更加分

可能就業產業:半導體產業、感測器產業、車電產業、機器人相關產業、光電相關產業等

主要職位:軟體設計工程師、電子工程師、硬體研發工程師、機電工程師等

科技專長三合一 引領趨勢最尖端

校園現場〉成功大學工程科學研究所

工程科學是多元領域學程,著重的是,深入了解及整合應用工程、科學及數學的原理。不僅業界,學界也積極培養兼具機械、電機與資訊等三類特長、理論與實務兼備的工程師。

跨界研究,是近年機電相關產業的主流。成功大學工程科學研究所也不落人後,將電機、資訊、力學三大領域,與其他專業做跨界整合;同時領先學界積極進行創新型的研究──如量子電腦、奈米科技、自動化系統等。

求新求變 鼓勵學生跨領域學習

成大工程科學研究所主任侯廷偉指出,近年,通訊網路、生醫是很熱門,成大工科所也與時俱進,開設「微機電製程技術」「半導體製程技術」「奈米製程技術與實作」等課程,亦即將生醫領域的生物晶片與半導體奈米技術整合,深受學生喜愛。

而除了課程,師資也要跟上時代。其中,由於「智慧型機器人」「人工智慧」「網路嵌入式系統應用」等課程相對熱門,要應付這些跑在趨勢尖端的學問,老師們除了擁有工程背景,也具備其他領域的專業。

侯廷偉認為,無論是學術研究或實務操作,成大工科所都備齊了各式資源,提供同學實踐創新的平台。

另外,該所的系統設備亦十分接近業界規格,讓學生能和產業界無縫接軌。頭腦靈活,擁有創新創意思惟的同學,在這邊應能如魚得水。

多元學習 創新思考活用理論

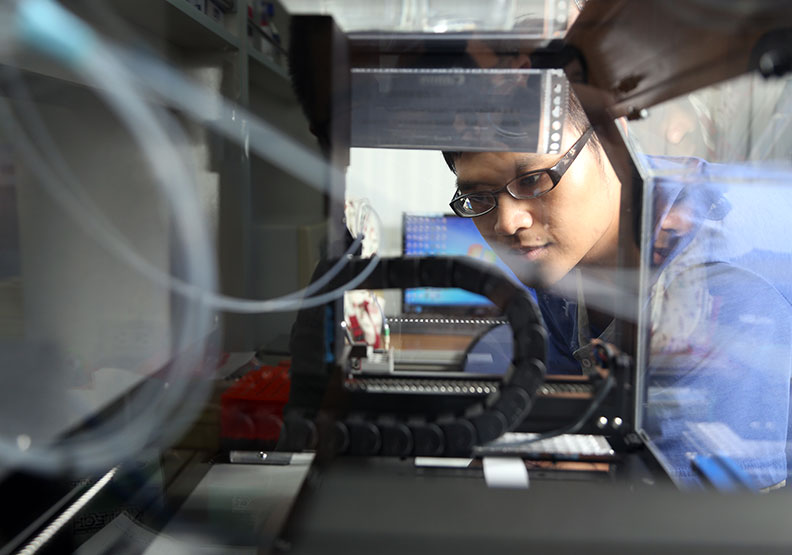

走進工程科學研究所實驗室,大大小小的機器設備映入眼簾。

成功大學工程科學所生醫光電及量子電腦組碩二生周育鳴說,該所屬於多元整合系所,包含「電機控制與通訊」「資訊與應用」「生醫光電及量子電腦」「應用力學」「系統整合」等研究組別,每個領域都有不同的專業設備。

例如生醫光電及量子電腦組具備造價不斐、少數實驗室才有的CNC精密加工機,甚至還有專屬的無塵室,學習資源充沛無虞。

周育鳴也提到,所上除了傳授專業知識,老師有別於傳統的上課方式,也培養出同學們有效溝通、團隊合作、創新思考、解決問題的能力。

以「電腦輔助工程分析與設計」這門課來說,學生有一個專屬的網路群組,每週上傳作業時,可同時提出自己遇到的問題,或預測可能發生的狀況,跟大家討論。即使做作業的過程中沒有遇到困難,老師有時也會故意「出難題」考學生:改變某個參數,會發生什麼結果?刺激學生想出可能的解決辦法,激盪出更多火花。

學期末,學生還要設計一個課本之外的題目,找出答案,來訓練創新思考。而另一堂專題討論課,教授會邀請各領域傑出人士分享成功經驗,開拓學生視野與國際觀。