我坐著的地方,看得見一棟小房子,新蓋好的羊圈裡,兩個男孩正在餵兩隻小羊,一旁是燃燒的小火堆。孩子跑來橄欖樹這兒,開玩笑地對著我扔了一枝柴火,樹枝落到腿上。我低頭一看,發現座墊是自己最喜歡的棕色。運動人士各司其職:拉亞德在露台上烹煮晚餐,外加和每一個人說笑。他帶來肉塊,用油、蔬菜和一點辣椒做成烤肉。哈默德負責洗蔬菜,阿布度拉掃地和擦拭座墊,拉贊清洗大家交給她的髒盤。準備開齋飯是死亡飛彈炸下前的慶祝儀式,大家慶祝還有蔬菜及其他食物可吃,慶祝還有切菜煮飯的對象,慶祝還有一起吃飯的朋友,慶祝所有小事。水壺被反覆清洗,擺在幾個乾淨杯子旁。兩名戰士走進來加入烹飪大隊。

拉亞德笑:「這一小時我們吃飯,下一個小時我們被炸死,但死前一定要先吃大餐!」

我沒說話。

「等你們今天晚上從學校回來,我們再繼續講卡夫蘭貝爾的故事。」拉亞德告訴我。

「好。」我的回答有點簡短,還處於從海什鎮回來後感到的混亂,但我得撐住,撐到我們從學校回來,我得省下一點力氣與意志力。不過幾分鐘後,下一顆炸彈就出現。

萬一我們沒躲過這一次,我就不必完成剩下的工作,但要是躲過了,我們就去孩子們的學校,接著完成今天最後的任務:記錄卡夫蘭貝爾的起義故事。一切簡單明瞭。

我們吃飯,活過今晚的轟炸。炸彈準時在鎮上西側傳來黃昏喚拜聲的五分鐘後出現,很快的我們又能再度呼吸。

我們完成卡拉馬巴士計劃的難民兒童工作,返回媒體中心,時間已經過了晚上十點半,大約有兩小時可以聽完拉亞德的故事。

我呼喚拉亞德:「我們回來了,快點,山魯亞爾(Shahryar),快點回到故事。」拉亞德聽見我用《一千零一夜》裡國王的名字叫他,笑了出來。

「啊,不對。我們交換角色:你當王后雪赫拉莎德(Scheherazade),你來說故事,我來記錄。」我又說:「我們上次講到二○一二年六月,起義人士控制住卡夫蘭貝爾─但軍隊的檢查哨還在?」

拉亞德點頭。「沒錯,檢查哨還在,但阿薩德政權的士兵除非有坦克,否則無法通過檢查哨,進入鎮上。八月六日那天,我們在沒有事先計劃下,決定展開最後的解放之戰。大家由弗亞德.侯希(Fouad al-Homsi)領導,他是勇敢戰士,在齋戒月突襲通往拉塔基亞的軍隊檢查哨,可惜沒成功,又退回卡夫蘭貝爾。不過他和檢查哨的士兵交火,寄簡訊說他們一群人被陸軍部隊包圍。當時有人放火燒輪胎堆,大喊:『我們來幫忙了!我們來幫忙了!』解放之戰就此展開,年輕戰士湧上去幫忙。

「當時我們這些武裝反抗軍,大約有一千人,我們一連作戰五天,在鎮上各處就防禦位置,封鎖道路。我們切斷軍隊的食物和飲水供應,戰事一直打下去,接著他們開始用飛機轟炸我們。在我們奮力爭取自由的第七天,軍隊直升機出現,一起轟炸我們,希望解救陸軍部隊。那次的空中轟炸不像現在這麼殘忍,他們丟炸彈只是為了掩護自己,為了軍事自衛的目的。

「然而,真正的殘暴轟炸,在二○一二年八月八日開始,他們在那一天,對著敘利亞革命投下第一顆爆裂桶裝炸彈。我在檢查哨附近拿著相機,拍下在那場戰役發生的每一件事。自此之後,我們就不斷被桶裝炸彈攻擊。

「八月九日那天,他們用米格機轟炸我們。十日那天,米格機一直在我們上方盤旋,不過在八月八日至十日之間,卡夫蘭貝爾擺脫統治政權。我們在清真寺發表自由宣言,自豪卡夫蘭貝爾成為『自由之地』(The Liberated)。我們還以為推翻阿薩德的那一天已經近了。

「其他檢查哨開始一一被解放,包括哈斯村和卡弗羅瑪村。然而軍隊撤退後,人民也跟著離開,因為每天都有轟炸;戰事一直持續下去,砲火從未停歇。解放過程中,只有起義人士留下,而且卡夫蘭貝爾至少發生過一次大屠殺。

「八月二十二日那天,二十六人在舉行示威的廣場犧牲生命。九月二十五日,十七人犧牲。十月十七日,十三人犧牲,月底十一人犧牲。十一月五日那天,三十二人犧牲。解放過後,他們每日轟炸我們,卡夫蘭貝爾成為鬼城,人口從三萬人降至一萬五千人上下。還留下的人,白天到附近村莊,晚上再回來。十月時,邁阿賴努曼獲得自由,海什鎮的家庭─他們全鎮被摧毀─搬到卡夫蘭貝爾。這些逃難的人民和我們的人一起死於大屠殺。」

拉亞德停下不說話。我把小筆記本放到一旁。

「我們休息五分鐘,抽根菸吧。」我說。

拉亞德微笑,知道自己的話被專心聆聽,不過我注意到他的神色起了變化,出現和瓦希德臉上相同的東西:哀傷。兩年半來,天天都在死人。先是和平公民奮鬥,再來是武裝軍事奮鬥,而如今宗教極端團體劫持了革命。拉亞德和瓦希德雖然走上不同道路,他們兩個人依舊相信阿薩德政權倒台後,才有辦法解決事情。

我拿起筆記本,拉高聲音,「噢,快樂的國王,告訴我……」

拉亞德挺起背,直了直腿,他已經盤腿坐了好幾個小時。「對了,一個很重要的細節是二○一二年六月時,卡夫蘭貝爾出現很多叛變的政府軍官與士兵。」他解釋:「一千名士兵與三十五名軍官在一次大型叛變後離開,軍階最高的人會領導軍團─解放之戰由哈森.薩魯恩(Hassan al-Salloum)領導。

「問題在於解放後,新叛變的軍官,以及比較後來才加入革命的人,他們之間起了權力之爭。第一個軍事委員會成立時,成員是軍官與五位起義人士,才一星期就解散。

卡夫蘭貝爾的軍團和其他軍團不和,一名高階將領退出,那個人很有錢,也有源源不絕的武器。正義騎士的阿布.馬札德則留下,妳知道的,妳見過他。馬札德的軍團率先加入起義,不斷成長,人數愈來愈多─這個軍團的領導者讓卡夫蘭貝爾獲得自由。

從那時起,情勢開始混亂,冒出愈來愈多武裝團體。」

「為什麼卡夫蘭貝爾沒跟許多村莊一樣,被聖戰軍事團體把持?」我問。

拉亞德搖頭。「我就知道妳會問那件事。」他語帶不屑:「妳懼怕它們。」

「是的,我怕,但不是怕自己的命,而是怕國家的未來。」

「我懂。它們的確試圖控制卡夫蘭貝爾。自由沙姆人的確曾在二○一一年九月自請解放檢查哨,我們拒絕,害怕解放過後,它們會留在卡夫蘭貝爾不走。二○一三年二月,努斯拉陣線也自請參加示威抗議,但我們一直拒絕。依我看,地方人士之所以歡迎伊斯蘭分子,是因為他們認為,只有那些人有能力推翻阿薩德,他們擁有金錢、武器與信仰。自由軍得到的金援有限,有些人為了找錢,還幹起偷竊的行當。地方人士還認為,要是伊斯蘭分子進來,將以公平的方式統治他們,他們將可脫離數十年來只帶來謀殺與不公義的不公正統治,畢竟自從老阿薩德哈菲茲的年代,阿薩德家的政權就以世俗政權自居。

「然而伊斯蘭分子進入解放區開始統治他們後,人民發現伊斯蘭分子也不是公正的統治者─他們其實是政府的翻版。我所謂的伊斯蘭分子,是指和蓋達組織有關聯的人,他們想成立伊斯蘭哈里發國,執行嚴格的伊斯蘭律法。現在人們普遍不喜歡他們,地方人士想要他們走。」

我再次請拉亞德休息一下。「來吧,喝杯水。」我說。

我起身泡另一壺茶,突然間精力充沛,覺得還能再保持清醒二十四小時。不管是被羈押者、公民運動者,還是前線戰士,我想要記錄這個國家每一個人的證詞,接著成為這個故事的敘述者,我是被歷史掩蓋的事實的一條脆弱絲線。

然而,沒有絕對的事實。頭條標題宣稱,阿薩德政權犯下當代歷史中前所未聞的罪行。然而在其他報導,我們聽到陰謀詭計利用這個國家的經濟與社會情勢,以及人民的族群與宗教組成比例,把自由區變成由聖戰軍團掌控的地區。實際情況也證明,這個地方正在兩頭作戰,不過雖然反抗團體被殺、被拘留、被綁架,或是逃出國,依舊在抵抗。他們的抵抗,性質特殊,矛盾又複雜,而且情勢正在一點一滴演變成宗教戰爭,就像歷史上發生過的許多革命。

我說:「公民戰爭是戰爭事實的一部分。」我擺好玻璃杯倒茶,「的確,我們需要時間,但局勢很困難。」

其他人從露台進屋。我說:「請等我問完所有問題再離開。」拉贊決定先回家,我和拉亞德、哈默德留下。

「人民不再想要聖戰軍團,然而民眾對於革命的支持熱度,不也大幅下降?」我問。

「沒錯。」拉亞德回答。他跟平常一樣點頭,比著手勢。「最初的部分運動人士,犯下讓人民憤怒的錯誤,但矛頭主要指向反抗軍士兵,因為他們無法回應阿薩德飛機持續的炸彈攻擊。革命剛開始,人民對自由軍有信心,歌頌自由軍,但自由軍武器有限,例如自由軍從很早的時候,就曾經多次試圖解放瓦迪代夫,十次都失敗。自由軍試圖解放地面時,數千人犧牲性命,然而缺乏防空武器代表我們輸了。此外,還有許多窩裡反的謠言,人民於是失去對自由軍的信心。

「接著還有另一個理由:這裡有政府的人,他們做了很多事破壞自由軍的形象,捏造各種有關於反抗軍和各路人馬的謠言─救難人員、媒體運動者、武裝鬥士都成為謠言主角。政府把謠言當成戰爭的基本武器,散布恐懼,分化人民。

「此外,我們剛剛進入革命第三年,人民累了,想替發生的事找怪罪的對象。這場艱難無比又徒勞無益的掙扎,拖了這麼久,政府殘忍暴力,外加太多運動人士與人民離開敘利亞……這些全是重要原因。自由軍的軍團日夜都在打仗,沒有任何進展,家庭眼睜睜看著自己的孩子平白死去,媒體播出許多影片也沒有效果,我們只取得不到四分之一所需的援助,還沒水、沒電、沒食物……簡單來講,人民累了,他們受夠了。」

「有可能重新獲得民眾的支持嗎?」我迫不及待地問。

拉亞德訝異地看著我,但很快就接下去:「革命還在進行。革命第二階段的人,正在我們的自由地區,在我們成立的處理日常事務的辦公室努力下去─救難辦公室、媒體辦公室、財政統計辦公室。舉例來說,統計辦公室追蹤受傷、被拘留與犧牲的人數,記錄發生的事件。每一天,我們的工程師記錄破壞情形,計算重建我們的城鎮需要的成本。

「卡夫蘭貝爾的僑民捐獻開始湧入時,我們決定成立組織,分發資源給每一個人,由鎮上德高望重的人負責這件事。我們想成立一個辦公室,專門負責救難事宜,財務辦公室就不需要煩惱來到卡夫蘭貝爾的大量村莊難民援助問題─我們有一萬五千名難民,他們需要吃飯。此外,任何來協助我們的軍團,我們也提供食物。救難辦公室成立時有七個人,作戰愈來愈激烈後,難民離開,救難中心自此成為這間媒體辦公室。

我們就是靠這樣的方式獨立運作,不依賴他人的經驗。我們自己想辦法。

「然而,現在是特別艱困的時期,因為我們今日面對的危機,大過我們所能承受。所有這些突然冒出來的聖戰軍團與目前的混亂,都是我們面臨的重大阻礙。至於我,我永遠不會放棄我們的夢想。我們已經累積大量經驗,還需要繼續累積下去。我永遠不會失去希望,但我不會說贏回人民的信任將是一件簡單的事。」拉亞德停下,接著總結:「就這樣吧,我沒有要說的了。」

我停下筆,我們兩人各點一根菸。望著滿天星斗,我一個字也說不出來。拉亞德看著露台旁的棕櫚樹,對自己點點頭。今晚的寧靜十分罕見,居然沒有轟炸。我感覺心中的裂痕正在擴大,一直裂下去,永無止境。

(圖說:薩拉奎布塗鴉:「願主憐憫烈士。」署名:「不肯屈服的痛苦塗鴉之士。」)

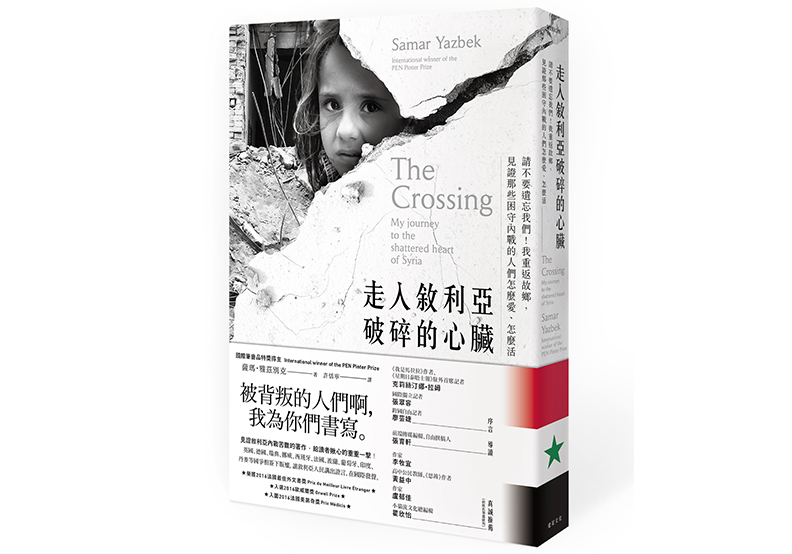

本文節錄自:《走入敘利亞破碎的心臟》一書,薩瑪‧雅茲別克(Samar Yazbek)著,許恬寧譯,遠足文化出版。