聖地牙哥

Glenn Martinson,我的父親

一九五三年,我只有十歲,第一次意識到真實人生的恐怖。

從發現罹癌,不到半年時間,父親便驟然離開我們。

那時的感受,就好像眼前鏡子突然碎落一地,整個世界也分崩離析……

談起童年,在父親過世之前,我的生活大多充滿美好回憶。

幼時留下的許多照片裡,我常常打著赤膊,不是在游泳,就是在爬樹,像個小野人。這樣的場景忠實反映了我生長的環境,我的故鄉在加州南部聖地牙哥,終年溫暖如夏,是個充滿陽光與沙灘的好地方。

一如當時大部分的美國家庭,男主人多半都是家中經濟支柱。來自堪薩斯州的Glenn Martinson(丁格霖)─我的父親,和母親結婚後決定移居聖地牙哥,組成快樂而自給自足的小家庭。

父親是個極獨立自主的人,由於祖父在我父親高中時便在一次鑽探油井意外中過世,畢業後我的祖母又很快改嫁,一時之間他也不知何去何從,便報考了美國海軍陸戰隊,並被派至聖地牙哥受訓,這也是他與這座城市首次結緣。

後來因任務派遣,父親隨著部隊去到關島、上海、菲律賓等地駐軍,直到與我母親相戀、結婚,才重新在聖地牙哥落腳。

我從父親寫給母親的信中,發現這些遊歷世界各地的經驗,曾經那樣大大拓展了他的眼界。

偶爾一時興起,他會為我和大弟丁松青(Fr. Barry Martinson, S.J.)說起遙遠東方發生的故事,像是他抵達上海時,中日戰爭已經暴發,整座城市籠罩在戰亂之中。他拿出自己拍攝的老照片,跟我們述說影像中的故事。那些跟著他回到我們美國家中的筷子、佛像,在我們幼小心靈裡,總蒙著一層遙遠國度的神祕面紗,這些都讓年幼的我感到十分好奇、著迷。

我想,這肯定是我與亞洲結緣的最早源頭。

* * *

回想起來,我從小就具有豐富聯想力,只要聽到、看到一件事,就會很快連結到另一件事;而且我有選擇性記憶,有些發生過的事,存在腦袋裡永遠不會消失。不過如果你問我數字或年代細節,我根本記不住,一定要翻看筆記或行事曆才行。於是我從很早,就養成做筆記與寫東西的習慣,隨手把認為有趣的事情寫下來,這樣,有意思的人生經歷就會跟著我一輩子。

我之所以習慣寫,或是對事件導向的記憶特別清晰,也許跟童年經驗不無關係。凡是故事,總特別能觸動我,讓我格外感同身受。一旦記住了,就很難忘掉。

從我有印象開始,父母都喜歡講故事給我與弟弟聽。比較起來,母親說得也許少一點,父親則除了為我們講述隨美軍至世界各地的見聞,也會分享他在聖地牙哥飛機工廠工作的點點滴滴。

讓我印象最深刻的是,我發現父親訴說故事時,並不只是平鋪直敘,故事的情節裡,總透露出他重感情的一面。

我永遠忘不了母親頭一次與我們分開那回。外祖母過世時,父親趕緊送母親搭飛機回密西西比州奔喪,我們父子三人第一次單獨相處滿長一段時間。

有天晚上吃過飯,父親坐在我與弟弟面前,講起年輕時的故事。可能是因為母親不在身邊吧!他突然興致一來,說起兩人結婚的過程,從什麼家當也沒有,獨自在神父證婚下成婚,到開著一台老福特汽車,來到聖地牙哥展開新生活……

讓我吃驚的是,父親拿起和母親合影的新婚照片,說著說著,眼淚竟不知不覺流了下來。我們很少看到父親流淚,他還為自己的真情流露向我們道歉。

這件事情讓我非常感動。我跟弟弟十歲不到,年紀還那麼小,可是父親好像把我們當作朋友,跟我們分享內心的觸動。

從這件小事我也體會到,父母親的感情真的很好,對彼此的情意十分深厚。

* * *

我父親一向是家中支柱,母親總是聽從他的主意,兩人的個性都十分溫柔敦厚,我從來沒看過他們吵架。只有那麼一次,晚飯後父親搶著洗盤子,母親認為他忙了一天,回家鐵定累了,堅持要他休息。

那是我唯一一次看到他們在「爭」。

另外一件小事,也可以看出我們家大人的行事風格。我父親原是衛理公會教徒(Methodist),母親則信奉天主教。他們搬到聖地牙哥後,一開始總是父親開車送母親去望彌撒,然後他自己去兜風,想辦法打發時間,等彌撒結束再把母親接回家。後來他聽了神父講道,也跟著改信天主教,我想這可能也有點「愛屋及烏」。因此父親在世時,我們一家幾乎每個禮拜天都會上教堂。

美國過往,總是強調白手起家的「美國夢」精神,這在我父親身上也看得到。雖然未曾上過一天大學,可是他在工作餘暇,以函授課程自學了工程方面的知識,十分奮發向上。

就這樣靠著自學,後來他真的進入夢想中的聖地牙哥飛機製造廠工作。

這樣的精神,在我的父執輩身上並不少見,他們生長於現代化都市與工業化生產崛起的時期,見證了科技的突飛猛進與世界的巨大改變。人從馬車牛步,演化到汽車呼嘯而過。從每天點油燈蠟燭,變成電燈自己發光。從在地面行走,變成可以在天空飛翔……

然而他們也經歷過一九二○、三○年代經濟陡然崩盤後的大蕭條恐慌,更在時代洪流中,被捲入二次世界大戰的慘烈與悲壯。

這些印記加諸在他們身上,使他們一方面相信人定勝天,所有的科技會讓「不可能」變為「可能」;而世界翻天覆地的變動,也使他們相信,人只要活著就要努力掌握在世的每一天。因此所謂「美國夢」的昂揚與樂觀,是那樣深刻體現在我父親那一輩人的身上。

回想起來,父親雖然四十二歲壯年便過世,我跟他一起生活的時間不到十年,不過對我的成長過程,卻有很深影響。每次只要我堅稱自己有什麼事做不到,他便會用溫和的語氣教導我,“There is no such word as 'can’t'.”,用身教與言教告訴我,「不可能」這三個字並不存在。

看著父親的人生軌跡,其實就是一路在追尋打破這「不可能」。

他很早便沒了父親,自己在海軍陸戰隊服役、結婚,後來發現很喜歡聖地牙哥,所以努力上完函授課程,得到工廠工作執照,進到飛機公司工作,買了房子跟車子,讓我們能讀好學校,過好生活……這一路下來,就是他為自己夢想而打拚的縮影。

雖然我幼時沒能體會到這點,但隨著年紀漸長,我愈來愈能感受父親生前的樂觀態度,以及堅持為「不可能」而奮鬥的精神。

若追溯我對藝術、文學、音樂的熱愛,以及我對事情的那股執著與毅力,那麼這些特質也許可以歸功於母親循循善誘的教誨。如果要探究我對人生所抱持的樂觀態度,還有無法解釋的幽默感,那一定是遺傳自父親與生俱來的天性。

* * *

如今回想,我覺得人生一路走來,最恐怖的事情,莫過於父親的驟然離世。很遺憾,我與父親相處的緣分,只有短短十年不到。

父親初次被診斷出罹癌,是發現痣裡有個小小的瘤,只要晒到太陽就會發癢。我跟弟弟那時年紀太小,不明白父親已經病了,還常常要他帶我們到海邊玩,回想起來覺得有點罪惡感。

在發癢的痣之後,他身上好幾個地方又發現腫瘤,於是就近在聖地牙哥進行手術。躺在醫院的父親,就算病中仍不忘逗我們發笑,翻開腿上傷疤給我們看,調侃自己大腿的皮膚竟然移位到全身各處,就像補丁一樣。首次摘除腫瘤手術後,我們都天真地以為治療成功了,沒想到過了不久,癌症猛然復發,那時母親才發現已經懷孕了,也就是我最小的弟弟丁松濤(Glenn Martinson)。

父親是那麼樂觀的人,樂觀得讓人不忍責備,他一直跟我們保證會活到一百歲,要我們千萬別擔心。

從某部分來看,我想他應該是不願接受自己生病的事實,始終以為自己會好起來,因此他告訴我們,接下來打算到紐約進行治療,根本沒想到交代身後事。

那時我雖然還小,但從一些細微之處,已可看出父親的心情。他會站在病房窗前徘徊,望向自己上班的地方,眼神中若有所思。我知道父親很熱愛他的工作跟同事,所以每次看到他又站在窗前,我就知道他心裡又渴望著再回去工作。

* * *

經過那次並不成功的手術,有人建議他去紐約試試,因為那裡有當時最先進的癌症治療技術。不過因為治療名額僧多粥少,唯一可行的辦法,只有直接飛去當地,等待擠入候補名單。

父親孤身到了紐約,過了一陣子仍然沒法排進醫院治療名單。那段期間我們在聖地牙哥並不清楚發生了什麼事,直到父親同事輾轉敘述,才知道他寄住在同事友人家,病情突然變得很嚴重,連走路都沒辦法。母親立刻飛至紐約協助父親住院,可那時他的病情已急轉直下,只能再回聖地牙哥。

在鬧哄哄的機場,父親因為病得太重,航空公司拒絕讓他登機。個子小小的母親為了丈夫勇敢起來,挺著身孕據理力爭。最後航空公司終於讓步,把父親帶回我們身邊。

回到聖地牙哥後,父親住進離家較近的醫院,我只見過他兩次。雖然親友都勸我不要去探病,但我還是自告奮勇騎了腳踏車去見父親。那時他雖然身體不舒服,不過還能強裝樂觀。

第二次再去,父親突然病得很厲害,不時出現嘔吐等症狀,看得出來身體承受很大痛苦,後來我就沒再去醫院看他。

那是我見到父親的最後一面。

* * *

翻開我們的家庭合照,從泛黃畫面可以看到,那年夏天,我們與父親回到他在堪薩斯州的故鄉,一家人笑得那麼燦爛,彷彿一切可以繼續美好下去。

可是不到半年,那年十一月初,父親就突然離世。這對我們一家來說,猶如晴天霹靂,我花了好幾年時間才從傷痛中平復,母親也是如此。

那時,我只有十歲,這樣強烈的衝擊與失落,讓我意識到真實人生的恐怖。

父親過世之前,我從來沒有面對死亡的經驗。雖然親眼看到父親病得那麼重,還是沒法相信他真的會離開我們。

父親去世那天,祖母來了,與我母親陪他走完最後一程。那陣子我剛好患上肺炎,在家休養沒有上學。她們回到家,祖母懷裡抱著從醫院帶回來的花束,母親則哭個不停。幫忙照顧我的鄰居才透露,父親已在醫院過世了。

回想起那時的感受,就好像眼前的鏡子粉碎散落一地,整個世界突然分崩離析。

母親要我在弟弟放學回來後,解釋父親過世的原委,可是我不敢說,躲在房裡偷偷地哭。那天晚上,母親把我叫到跟前,我永遠忘不了那天的情景。

母親房裡的光線昏暗,門縫中,已懷孕好幾個月的母親躺在床上,滿臉淚水。她要我進去,把我抱在懷裡,看著我說,從現在開始,生活裡除了我與兩個弟弟,再也沒有別的可以讓她牽掛。

這個畫面在我的心裡定格,強烈烙印在我腦海中。

我知道,如果有一天我覺得沒有人愛著我,至少母親是曾經那樣愛我,為我堅強地活著。

與母親相依為命,給我很大的力量。後來母親告訴我,她花了好長時間才走出陰影,因為她一直在抗拒驟然失去丈夫的事實,不知道如何相信自己可以一個人帶大三個孩子。

但是她做到了。她為三個孩子付出了一切。

* * *

父親走後,我的人生變得有點悲觀。雖然我常常到教堂去,可是我每天都在想,為什麼這悲慘的遭遇會發生在我身上?有好長的時間,我都無法接受現實。有時晚上夢見父親回到我們身邊,心裡頓時感到非常快樂。但醒來之後,發現一切都是夢,內心加倍的失落難過。

我沒有去想天主為何對我們一家不公平,也不覺得父親過世對我們是種懲罰,但我無法與別人談論父親的離世,因為這會讓我崩潰哭泣。可能是年紀還小,我只能一直不斷自問「為什麼」?

一直到我進入耶穌會修道,我才對父親的過世感到釋懷,開始與別人分享我的心路歷程。

父親過世後,我被迫快速成長,自覺要努力向上,要對自己負責……

而進入修會後,我的信仰變得強烈,我逐漸找到隱藏在黑暗盡頭的那道光。

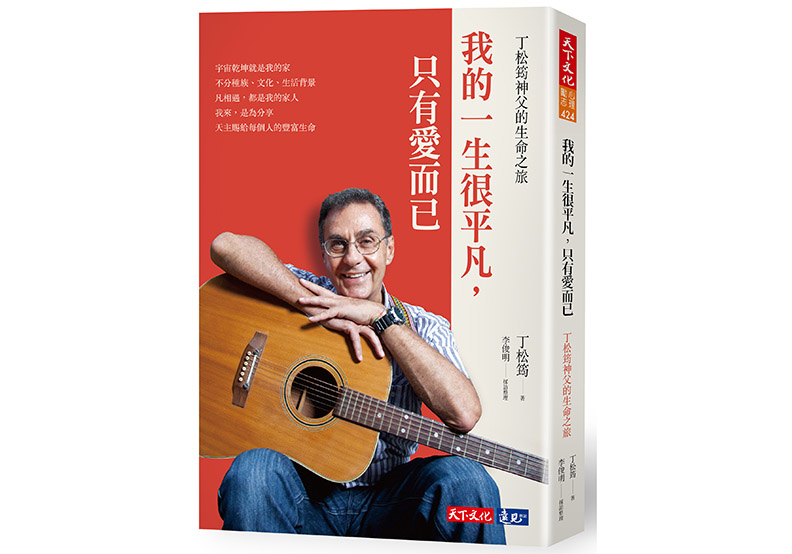

本文節錄自:《我的一生很平凡,只有愛而已》一書,丁松筠著,天下文化出版。