霍姆斯,巴布塞巴街

二○一二年十月十四日,星期日

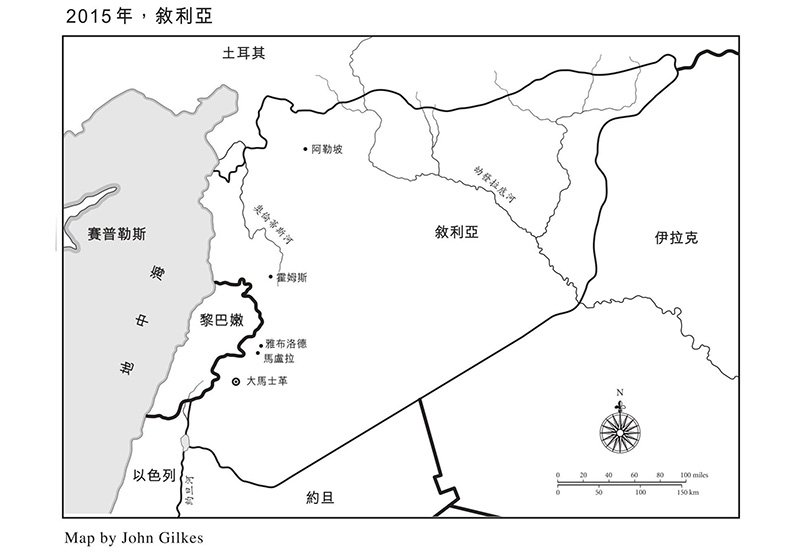

內戰爆發隔年十月底,居民因為別無選擇,只好悄悄搬回霍姆斯。很多人離開敘利亞,跟著走私犯搭卡車與公車,沿國界逃到黎巴嫩。在霍姆斯,大約有二到三成的戰前人口數(約一萬人),在衝突爆發後回到當地,試著重建家園。

整座城市變得跟迷宮一樣錯綜複雜,處處都是傾頹的廢墟。不過走著走著,通過某個軍事檢查站,或是穿越某個破敗的街區時,有可能會突然走進某條枝葉繁茂的街道,道路兩旁的房子優雅華美,看起來完全未受戰火波及,而庭院與陽台的茉莉花也欣欣向榮。在巴巴安莫與巴布塞巴街一帶,房舍都千瘡百孔,當地居民深陷戰火之中。晨光微曦,我看見成群的婦女裹著頭巾,搜集木材作為燃料,翻找垃圾堆尋找食物。這景象跟阿勒坡如出一轍。

最後一次造訪巴布塞巴街時,我看見有位婦女推著故障的推車,裡頭載著十個月大的嬰兒。推車的一個輪子早已卡住無法動彈,那名婦女試著將車往前推時,整台推車便不斷晃動。她的面容因痛苦顯得麻木。我們停下腳步,跟那位婦女談話。她說過去有段時間炮火太猛烈,根本無法承受,所以她帶著孩子離開。不過她先生一直留在霍姆斯,所以他們又回到此地,把孩子送到某間在戰爭期間仍繼續營運的學校。後來,他們也就習慣在炮彈聲中外出。孩童也跟市政廳的工作人員一樣分批上學,他們會分成好幾梯次到學校上課,這樣每個孩子都有機會學到一點東西。不過她說學校師資不足,更缺乏教科書、紙張文具,根本是要什麼沒什麼。

談話間,她十歲大的兒子阿布杜拉從前方走來,向母親揮揮手。他剛放學準備回家。

「內戰開打之後,阿布杜拉都沒離開過這裡,」她說:「不知道他內心是否起了變化。」

「我一直聽到炮彈聲,也一直在等。」阿布杜拉說。

「你在等什麼呀,habibi?」他母親問道。「habibi」是阿拉伯文中的親暱稱呼,即「親愛的、寶貝」。

阿布杜拉聳聳肩,用指頭摳弄手臂上的痂。

「等待戰爭結束嗎?」

他不發一語。

巴布塞巴教堂在二○一二年春季遭炮火炸毀,這一帶恰好位於戰場前線,教堂對面有間矮小、裝有百葉窗的房舍。房子周圍全是碎瓦礫,不過屋主卡拉怎麼樣都不願離開。身為基督徒的卡拉今年三十二歲,她的孩子也住在屋裡。卡拉邀我入內,將百葉窗拉開,敞開每扇窗戶。屋內寒冷無比,光線幾乎全無,她的孩子還咳個不停。

二○一一年十一月戰火異常猛烈時,卡拉曾一度逃離此地。她當時已無法忍受,孩子也受到驚嚇躲在床底。不過後來她還是回來了。「不然我們還有哪裡能去?」

卡拉的丈夫在霍姆斯的煉油廠上班,在炮彈轟炸最密集的那段期間,他仍留在家中守護這棟房子,卡拉則是帶孩子逃到鄉間。她痛恨這種感覺。卡拉不僅擔心丈夫的安危,也害怕自己找不到食物,無法讓孩子溫飽,更不知未來該如何是好,她也不願孤單一人。衝突期間,卡拉回到家中,讓一家人團員。戰爭爆發前,他們就儲存一些罐頭食物還有米與義大利麵,外頭炮彈如雨下時,他們躲在家裡,能吃什麼就吃什麼。「為了能在戰火中求生存,你自然會想到各種辦法。」她說。

卡拉說她的孩子都嚇壞了,而且還出現各種症狀。有的孩子睡在地上時會尿在床單上,還有人睡到一半會突然大叫,她四歲大的女兒納迪姆已經開始掉髮。

「最讓我感到無助的,就是身為母親卻沒辦法幫助自己的孩子。」卡拉看向窗外的教堂。整座教堂被子彈打得坑坑疤疤,屋頂還破了一個大洞。

「我們去教堂吧,」她冷靜地說:「我想要讓妳看看教堂的模樣。看看戰爭到底對人民做了些什麼,連教堂也遭到攻擊。」卡拉就住在教堂對面,所以之前她以為自家不會遭到波及,然而教堂最後還是被轟得千瘡百孔。

教堂內的座椅早就四分五裂,除了聖母瑪利亞的雕像與散落在地上的幾本《聖經》,眼前的景象已被炮火燒得焦黑殆盡。在主教居住的側邊房間,保險箱也遭人撬開。

我們就這樣穿過破敗的教堂,納迪姆想要母親抱她,卡拉便彎下腰,把納迪姆抱在懷中。

「今年三月,還有人到教堂禱告。」卡拉說:「很多人湧入教堂,但是一轉眼,這裡就被炸得面目全非。」

隔壁街道又陷入激戰,卡拉想趕快帶孩子回家。我們一路走回卡拉的住家,腳下全是玻璃碎片。教堂庭院裡還躺著兩尊聖母瑪利亞與耶穌基督的大理石像。

屋外的機關槍聲愈來愈猛烈,但孩子們卻一點反應也沒有。

卡拉十二歲大的女兒納雅弓著身子,姿態彷彿年邁的老人。她沒來由地開口說:「沒有人知道戰爭什麼時候會停,但是總有一天會結束的。」

「一定會結束的,對吧?媽媽。」納雅又問了一遍:「對不對,媽媽?」

卡拉毫無反應。

「媽媽,你有聽到嗎?」

這時又爆出一連串機關槍聲,納雅陷入沉默。

本文節錄自:《那天清晨他們來敲門:我走過敘利亞內戰,看見自由的代價》一書,珍妮‧德‧喬凡尼(Janine di Giovanni)著,溫澤元譯,時報出版。