在搭乘火車的一天一夜間,明哲感覺自己變了個人似的。車玻璃窗上隱約映出他那張凹陷的臉龐,看起來就像是大病初癒的人。話說回來這一切也不足為奇,畢竟在這段時間裡明哲若不是躲在臭氣沖天的廁所裡,就是待在複雜的驛前區段,還有一次則是把身體吊掛在車廂外,唯有如此才能安然躲過一次又一次的檢驗。途中因遭到取締而毫不留情地被拉下車的人們,他們的號啕大哭聲促使明哲沒有一絲猶豫做出如此窩囊危險的舉動來。但如今這一切都過去了,眼下故鄉的車站近在眼前,明哲的心澎湃不已。臥病不起的母親開心迎接自己的面容依稀映在玻璃窗上,每當此時,明哲便不由自主地吞了吞口水,雙手撫摸起放在大腿上裝有山楂的行囊。當晨曦斜照在石達山山脊,明哲在故鄉的車站下了車,成功從車站旁的籬笆跳出來。雖然深覺自己在故鄉踏出不體面的第一步,心裡因此感到過意不去,但是在沒有領到旅行證的情況下,除了這麼做之外實在是想不出其他法子。一口氣踏出邑街來到馬背嶺,昭陽江支流頓時盡收眼底。接下來,只要渡過這條再熟悉不過的昭陽江,往前走約十哩路,走過一個平野繞過一座山,便能抵達名叫松渵的鄉村!

明哲覺得自己已走進故鄉入口。打從太陽升起,大地便開始散發炙熱的氣息,然而從昭陽江吹來的風卻是涼爽宜人。潺潺水聲以及令人懷念的水鳥吱吱叫聲迴盪在耳旁。由於有香山支脈環繞其後,因此對外地客或每每出入都得經過昭陽江的松渵人而言,這條昭陽江儼然成為母親之江,是條回憶之川。在明哲心中,同樣也對這條江水保有一個怦然心動的回憶。

明哲六歲的那年秋天,為了去一趟外婆家,因此和母親一起搭乘渡船渡過這條江。當時剛從船上下來的明哲為了再搭一次而哭鬧不停,母親連哄帶勸了大半晌,就是無法改變明哲想要再搭一次船的心意。在不得已的情況下,母親只好又付了一次船錢。

「啊!妳不是剛剛才付過船錢嗎?」

「是啊,但這孩子一直在哭鬧,非得再搭一次不可。」

「所以要再來回一趟嗎?」

「是,真不好意思,只好再拜託一下您老人家……」

「呵呵……小孩真是冤家啊!還付什麼船錢?上船吧,你這小傢伙!」

開心的明哲嗤嗤笑著終究還是再搭了一回。但,哪知道一從船上下來,母親便開始大吐特吐。

「妳未免也太讓著他了,看樣子妳現在懷有身孕……」

船夫以滿懷同情的眼神望著大腹便便即將臨盆的母親,當時船夫的一席話明哲至今忘不了。對明哲而言,也許是因為這段陳年往事,因此每當想起讓他魂牽夢縈的母親時,總是和昨晚在火車上一樣夢到與江水或碼頭有關的夢。

「母親!您再等一會兒,兒子很快就像夢裡一樣出現在母親面前。」

明哲那風塵僕僕的雙腳猶如長了一對翅膀,就這樣一路飛奔到昭陽江橋頭。

但就在此時,一聲「站住!」穿透明哲的耳膜。明哲這才發現自己因歸心似箭,一時疏忽沒能注意放置在橋口上的路障以及旁邊的小草棚。

原以為這只是用來取締來往的車輛而已,萬萬沒想到連走在路上的行人也要一一盤查。

「請出示證件。」

長有一雙瞇瞇眼以及尖下巴,年齡約莫與明哲相當,看起來乾淨俐落的男子緊緊握住掛在一邊肩膀上的槍枝,從一個狀似土蜂巢的哨所往前跨出一步。明哲感到眼前一片漆黑,有那麼一瞬間,他失神落魄一動也不動地站在那裡,然後慢慢地拿出「公民證」向前伸出去。男子拿著「公民證」盯了半晌,又再次說道。

「旅行證。」

「我……沒有。」

明哲陷入無路可退的境地。

「什麼?」

男子以那雙瞇瞇眼怒瞪明哲。

「沒有旅行證,居然還能從咸鏡道來到這裡?況且還是來到這個正在舉行『一號活動』的郡?」

「呵,真是的!」

男子拿起垂掛在手腕上的哨子「嗶~」一聲地吹了起來。

路障旁小草棚上的門霍地被掀起。

「又有什麼事?」

「這個人沒有旅行證,居然能從咸鏡道來到這裡。」

「天啊,好一個英雄!嗯?過來這裡,來啊!」

明哲離開哨所走到草棚裡。草棚裡除了把明哲叫進來長有鬢髮肩上佩有「T」字形肩章的安全員以及操控路障的操作員之外,還有滿滿一屋因為遭到取締而被叫進來的人。明哲萬萬沒想到這裡居然會有這樣一個陷阱。鬢髮男當著一群站在他面前的人,搬來一個椅子一屁股坐下,顯然已經訓斥了一段時間,當明哲走進來,便將頭轉向他。

「你們瞧瞧,郡和郡之間正實施通行取締,但光天化日之下居然有一群冒失鬼擅闖進來!」

鬢髮男舉起一根手指狠狠地指向明哲。

「咸鏡道哪個地方?」

「D郡。」

「你在那邊做什麼?」

「礦場勞工。」

「好啊!不錯嘛!這個樣子劍德礦山還能設定生產目標嗎?這個樣子還行嗎?」

鬢髮男又再次指向明哲並來回晃動手指,然後把頭轉向先前進來的那群人。

「這個樣子我們還要不要管制居民進出呢?要不要?嗯?旅行證不只是拿來抓敵人間諜而已,明白不?老太太。」

「是的,是。但話說回來我們上東郡和下東郡只隔著昭陽江這一座橋……孫子突然病了,一開始聽說是感冒……」

「夠了,夠了。」

此時,若不是外頭傳來卡車停駛聲,明哲真不知道當著這麼多人的面會聽到什麼樣的難聽話。鬢髮男伸頭看了一眼卡車,然後拿起放在窗台上的電話。

「……請問是郡安全部的作戰官嗎?車子剛到。是,是,我會把他們全都載過去。」

鬢髮男放下話筒,然後將人們一一趕出去。

「去,全都出去!」

「哎喲!安全員先生!」

「拜託聽我說說,住在附近的親家過世了……」

「我的公民證真的遺失了……」

在此起彼落的說話聲中,明哲突然抓起鬢髮男的一隻手臂。

「安全員同志!」

這是個性羞澀靦腆的明哲在唯有超越自我以及特別鼓起勇氣的情況下才能做出的舉動。一想到千辛萬苦之下好不容易來到這裡,想到自己就在家門前卻不能踏入自家大門一步,想到母親可能為了見兒子一面不甘心就此死去,諸如此類迫切的想法促使明哲做出這樣的舉動。

「拜託你請聽我說說,安全員同志!」

明哲搖晃鬢髮男的手臂。

「這又是什麼!」

鬢髮男猛然將手臂抽出,然後朝向明哲澆了一身無情的冷水。

「就算朝鮮的烏鴉全都在叫,只有同志你一人無話好說,你應該被禁錮在大牢裡!」

但此時此刻就算聽到大牢這麼可怕的話,對明哲而言絲毫起不了任何作用。不論付出多大的代價用什麼樣的方法,只要能見到母親一面,大牢根本算不了什麼,但眼下苦無他法。身揹半自動步槍的哨兵彷彿像是把豬趕到屠宰場般,終究還是把明哲趕到卡車上。原本緊緊抓住鬢髮男大腿的老太太、手握柺杖哈腰苦求的老先生,沒有一個人例外。車子發出轟隆隆的聲響排放出長長一串黑煙,緊接著便開始向前行駛。

「媽媽!」

明哲在心中嘶聲吶喊。呼吸變得相當急促,雙頰不停地抖動。眼前一片朦朧,當他看到帶有過往回憶的舊渡口的那一瞬間,淚水一發不可收拾狂瀉而下。想到可憐的母親就算在臨終前也不能見到不孝子一面,一想到自己就像隻受困於蜘蛛網裡的蜻蜓般身不由己,不免為自己的命運感到傷心難過。

「母親!請您原諒我,原諒這個不孝子……」

明哲用緊握的雙拳來回擦拭淚水和鼻涕。卡車車尾揚起一圈圈煙霧以及塵土,將明哲的視線和近在咫尺的故鄉山野切隔得有如千里萬里般遙遠。

★ ★ ★

兒子從睡夢中醒來不停地翻來覆去,使得老公的話不得不中斷。正淑正在聆聽過去兩天來因生病而渾身無力,如今在大病初癒後首次沉醉在菸味中的老公娓娓道來他所經歷的事件始末。

「英民,爸爸醒來了!」

正淑將兒子轉向明哲的方向,開口說道。

「來,看看。看看兒子!」

「兒子?哼!」

先生嗤之以鼻。明知太太在聽到自己的經歷後雙眼變得通紅,但仍強打精神以故作開心的語氣說話的原因,但老公顯然也只能如此回答。

「呵呵……英民,爸爸看到你似乎沒有很開心吶,嗯?」

「生下我的母親即將死去,我卻不能前去探望,在這樣的土地上,兒子究竟有什麼用?有什麼用?」

「英民他爸,幹嘛老提這個,幹嘛老是回想過去的事。我們等拿到證明文件後再去不就得了?在那之前母親一定會沒事的。」

正淑很想把老公所經歷的一切給聽完,但最後決定以這句安慰話來收尾,以免再次撕扯到先生痛徹心扉的傷口,但有一件傷腦筋的事卻不得不提。

「我有點擔心工作上的事,畢竟曠職了二十多天……」

「這件事妳就不必操心。」

先生打斷太太的話,從書桌上的筆記本裡取出一張紙。

「確認書?」

正淑急忙讀下去。

姓名:金明哲

上記同志因違反旅行規定,須接受下列勞動鍛鍊:

一九九二年七月二日起至一九九二年七月二十四日止。

平安南道 郡安全部 勞動鍛鍊所

「天啊!」正淑咬唇,將視線移向先生。

「就像妳說的,一切都過去了。」

這次輪到先生以故作輕鬆的語氣說道。

「簡單地說,在這二十二天裡必須得忍受飛沙塵埃,身裝枷鎖做牛做馬就對了。」

「夠了,別說了。」

正淑不自覺地提高音量打斷先生的話。一想到可能會在脫下上衣的先生背上看到鞭痕,心裡不免一陣痛楚。在她清洗先生內衣時,衣服內側多不勝數的虱子屍體又再次映現在眼前。

「吱吱吱,嗶吱吱吱……」

窗外傳來雲雀的叫聲。

「天啊!牠們怎麼會?」

明哲望向窗外屋簷下懸掛如舊的雲雀鳥籠,發出訝異的聲音。

「你把牠們放走後,第二天早上我發現牠們又飛回來了,於是把鳥籠給掛上,牠們就這樣……」

「被馴服了!可憐的傢伙!」

明哲喃喃自語一字一字地說道。

「嗶吱嗶吱,嗶吱吱吱……」

雲雀又開始叫了。彷彿是在反駁明哲「你不也被馴服了?所以才會束手就擒乖乖回來?」

「沒錯,明明就是近在咫尺,卻得過著遙如千里般的生活,也許我就是一隻鳥籠裡的禽鳥!鳥籠裡的鳥兒啊!」

明哲霍地站起。緊閉的雙唇有如石塊般僵硬,臼齒外的雙頰有一塊手指頭大小的肌肉凸起。明哲將手伸向窗外,把鳥籠上的布掀起再用雙手將它給舉起,直盯著它看直到深夜,在明哲的口中發出近似呻吟的聲音。在此同時,他的雙手從容不迫地往鳥籠兩側拉扯,鳥籠發出喀吱吱的聲響向兩側散開,所有的舉動彷彿在腦中經過事先演練般,從容不迫沒有一絲猶豫。雲雀在屋內繞了一圈,然後一溜煙地從窗戶飛了出去,隨即便消失無蹤。

「你這是做什麼?英民他爸,嗯?」

正淑第一次看到先生如此激烈的表情和舉動,不免為之一驚。

「做什麼?鳥籠該拆掉,所以就把它給拆了。」

一邊目不轉睛地盯著自由自在展翅飛翔的雲雀,一邊回話的明哲臉上依然流露泰然自若的神情。屋外傳來人聲,郵差從開啟的窗戶遞進一張電報。令人揪心的每一字每一句映入他們的眼中。

「母親往生。」

沒有哭泣聲。只不過在心中淌著的是比淚水更多更濃更可怕的某個東西,緊緊握著電報的兩人,緊握的拳頭直打顫。

一九九三年二月七日

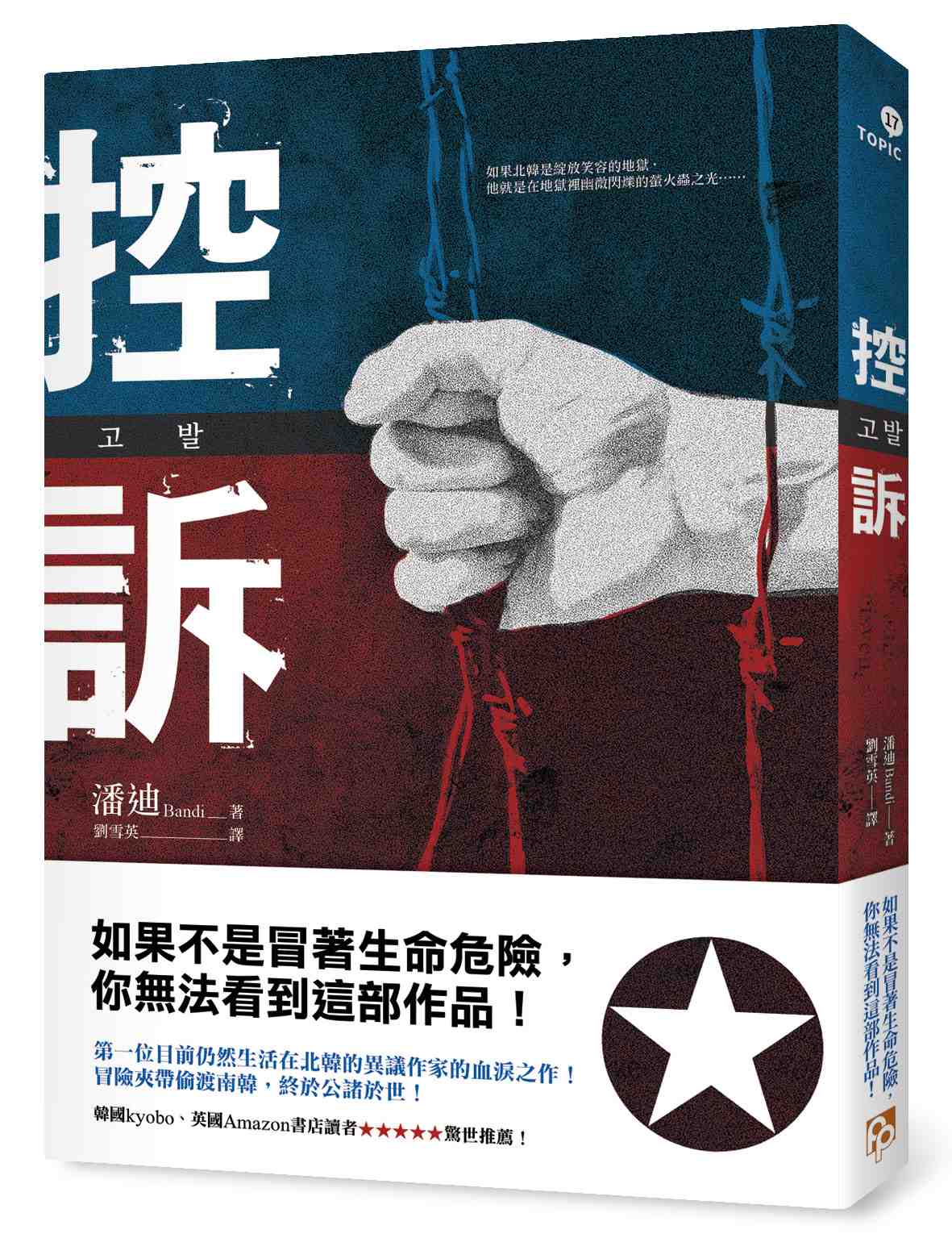

本文節錄自:《控訴:如果不是冒著生命危險,你無法看到這部作品!第一位目前仍然生活在北韓的異議作家的血淚之作!冒險夾帶偷渡南韓,終於公諸於世!》一書,潘迪(Bandi)著,劉雪英譯,平安文化出版。