至於主食,看看這黃澄澄的小米,它在當時叫稷,也叫粟,還叫穀,秦簡中則稱它為禾,單從這麼多叫法就可以看出這種糧食的普遍性。它的口感比白米飯差了些,但產量很高,因此被廣泛種植,數千年來一直是人們的主要糧食:農夫們的田裡種的是它,交田租交的是它,糧倉裡儲存的是它,給士兵刑徒發口糧發的是它,給官員們發工資發的也是它……人們還將它和代表土地的「社」相提並論,當作一個國家最重要的兩樣事物,「社稷」一詞就是這樣來的。

嫌小米不好吃,想吃白米飯?這有難度。白米在當時確實是有的,只不過主要在南方出產,楚國所在的江南地區就以「飯稻羹魚」著稱,北方地區不算常見,以至於沒有被列入五穀;麥子也有,但當時人們想把麥粒碾成麵粉,主要是用「舂」的方式,這類工作的工作量大到專門有一類勞改犯叫「舂」,也就是罰女犯人一天到晚舂米麥。

所以,大多數人還是只能吃整粒蒸熟的麥飯,晉景公就和這種食物結下了不解之緣。當時他得了重病,巫師預言他吃不上當年的新麥就會掛掉。他很不甘心,硬是撐到了秋收。這天手下蒸好麥飯,他正要吃,突然覺得肚子脹,跑去上廁所,一不小心栽進茅坑,大家忙著掩鼻把他打撈上來……然後,就沒有然後了,他果然沒吃到新麥子。 其他主食還有黍(糜子)、菽(舒,豆)、麻(除了莖皮可以用於紡織,籽也可以吃), 它們和稷、麥湊在一起,就是秦朝的五穀。秦簡中其他可見的糧食還有秫(贖,有人認為是高粱,也有人認為是一種黏稻,可用來釀 酒)、荅(達,小豆)、粲(精米)、糯(糯米)等。

它們的做法和現在一樣,可能煮成粥或蒸成飯。煮粥用的容器叫「鬲」,陶製,和鼎有些類似,下面有三條空心的、和肚子相通的短粗腿,這樣的設計增加了受火面積,便於快速煮熟食物;蒸飯用的是 「甑」(贈),外形有點像盆,兩邊有手柄或者口向外邊翻捲,可以握住,底是平的,有孔可以通氣,作用類似於蒸籠;把糧食放在甑裡,甑再放到鬲上,鬲裡放水,這就構成另一種炊具—甗(演),下面點火就可以蒸食物。

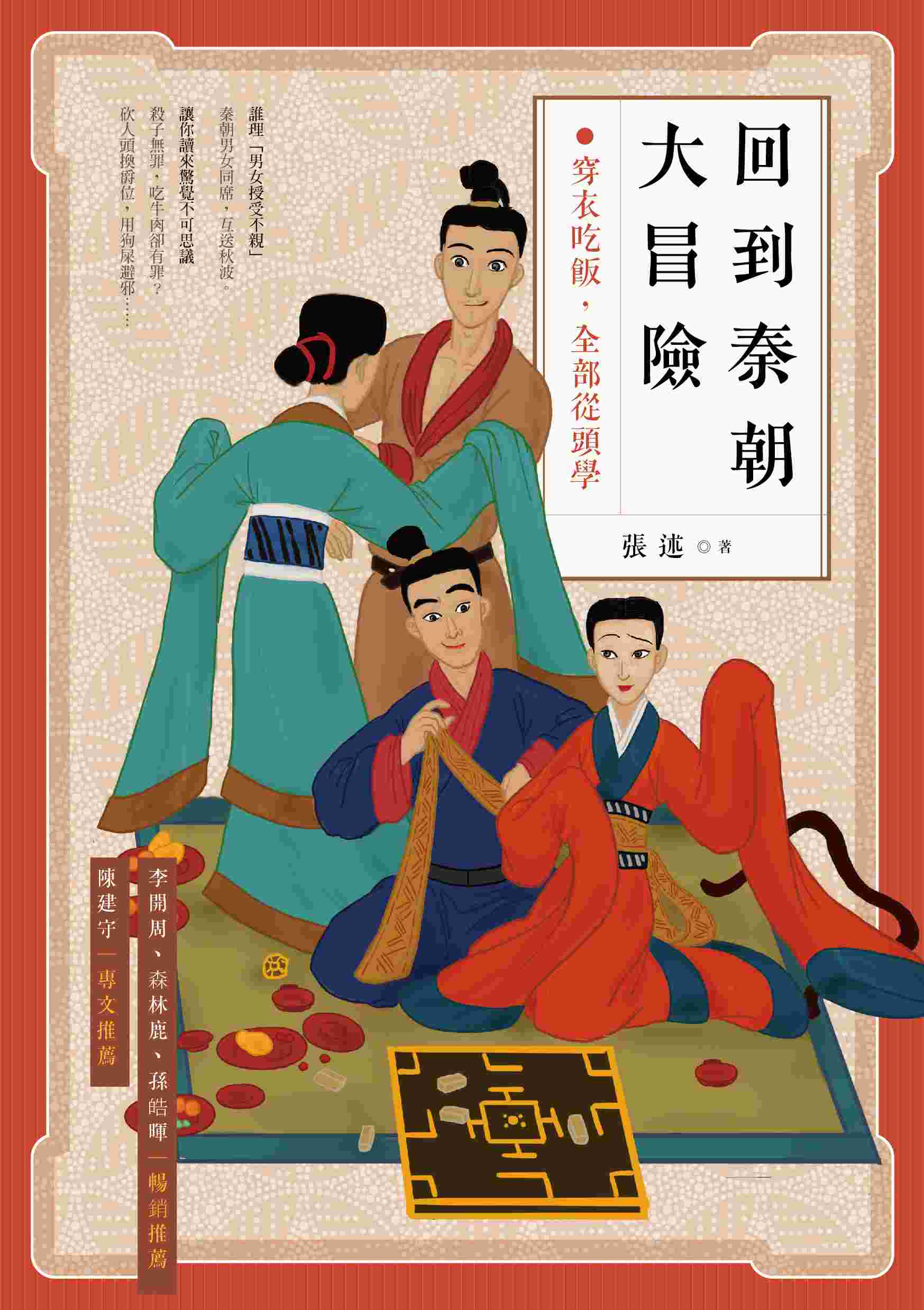

蔬菜也讓你感到很陌生。你現在常吃的蔬菜當時大部分都沒有,有的那幾種蔬菜,味道普遍不好。《日書》中出現頻率最高的是葵菜,不是向日葵也不是秋葵,而是冬莧菜(參考圖七),由於它會分泌黏液,吃到嘴裡會有黏滑的感覺。其次是藿菜,也就是大豆苗的嫩葉,是窮苦人家的主要蔬菜,張儀形容韓國窮,就說當地的百姓只能吃豆飯藿 羹。接下來是薤(泄),葉子如韭菜細,人們一般吃它像蒜的根部,現在叫 (較)頭。最後這兩種菜你總算認識:一是韭菜,一是小蔥,主要用於調味,《傳食律》記載,驛站供應出 差者的工作餐,有粺(拜)米(精米)、醬、菜羹,最後才是韭和蔥。以上五種蔬菜被統稱為「五菜」。

《日書》中出現頻率很高的還有「瓜」,這是一種籠統稱呼,從詩經「七月食瓜」、「瓜 瓞(跌)綿綿」以及《左傳》裡齊襄公「瓜熟而代」的紀錄來看,它可能是瓠(戶)瓜(菜瓜)或者香瓜。

野菜也是很多百姓(不得不)常吃的,看過《大秦帝國》小說和電視劇的讀者一定對苦菜非常熟悉,這並非憑空虛構,《詩經.采苓》中「采苦采苦,首陽之下」說的就是它。它的另一個名字是「荼」,如今的名稱是敗醬草,只用作中藥,可以想見有多苦。

說到料理方法,那時候沒有「炒」這種烹調方式(最快也要到宋代才會出現),人們一般 把這些菜用水糧食、肉煮成粥、饘(沾)(厚粥)、羹,或者醃成鹹菜「菹」(租),可以用水微微一煮,之後切碎拌上調料吃(只怕味道好不到哪兒去)。

這些肉、主食、菜,什麼味道都沒有,怎麼下嚥啊!別急著掀桌,還是有調味料,鹽就不用說了,如果想吃酸,有梅子醬也有醋,不過後者在當時叫「醯」(西);想吃辣,雖然沒有辣椒,但有薑、花椒和茱萸;想吃甜,沒有蔗糖,但有蜂蜜和麥芽熬成的「飴」。

圖說:冬莧菜(王艾寧攝) 又名冬葵、冬寒菜,古代叫葵菜,是古代中國人主要的蔬菜。今天湖南、四川、江西等地還在食用,一般用於煮湯或煮粥。

本文節錄自:《回到秦朝大冒險:穿衣吃飯,全部從頭學》一書,張述著,時報文化出版。