其實,洪承疇被俘之後,皇太極並沒有殺他。就在崇禎皇帝祭奠洪承疇的時候,洪承疇正在清國的牢房裡絕食呢。洪承疇堅決不投降,一直不吃不喝,只求一死。皇太極每天派十幾個美女陪伴洪承疇,可是洪承疇理也不理,根本不動心。皇太極一看美人計無效,只好換一種方式,派一位元洪承疇特別信任的人去勸他投降。

這個人是誰呢?他叫范文程,是清國的吏部尚書。范文程是漢族人,祖上世代為官,特別善於勸降。他的曾祖父曾經在嘉靖年間擔任過兵部尚書,他的爺爺曾經是瀋陽衛指揮同知,大致相當於現在的瀋陽衛戍區副司令。因此,他對明朝政府的貪腐和官場的黑暗非常瞭解。他自己是個讀書人,對漢族士大夫的心理也很瞭解。因此,他的話特別能打動那些被捕官員的心。所以,許多明朝的官員都是被他勸說投降清國的。

皇太極非常欣賞洪承疇的能力和才華,特別希望能夠勸降洪承疇。可是一連幾天,洪承疇都用絕食的方式拒絕投降,皇太極便把勸降洪承疇的艱鉅任務交給了范文程。洪承疇當然知道范文程,因此范文程一進門,洪承疇便大發脾氣,痛罵范文程是「漢奸」。可是范文程並不生氣,也不發火,也許這樣的場面見得太多了吧。他知道像洪承疇這樣的朝廷重臣是不會輕易投降的,需要打「持久戰」。范文程進門之後,隻字不提投降清國的事情,只是有一搭沒一搭地和洪承疇聊起天來。當時已經開春,屋裡的樑上有燕子在做窩,一塊燕泥從樑上落下,恰好掉在洪承疇的身上。洪承疇輕輕地將身上的燕泥撣掉,范文程通過這個細微的動作,發現了洪承疇內心的秘密。從洪承疇那兒告辭出來,范文程對皇太極說:「洪承疇絕食是假的,他不會死的。」皇太極不太相信,便問道:「你怎麼知道呢?」范文程就把洪承疇撣掉衣服上燕泥的細節告訴了皇太極。皇太極有些不解地問:「這能說明什麼呢?」范文程回答說:「洪承疇對一件破舊的袍子,都這樣愛惜,更何況他的生命呢?」皇太極覺得有道理,於是更加堅定了勸降洪承疇的決心。

幾天之後,皇太極親自去看望洪承疇。洪承疇見了皇太極,依然是不理不睬,更不下跪。皇太極毫不在意,對洪承疇噓寒問暖。當時雖然已是春天,但遼東的天氣還是很冷。皇太極見洪承疇的衣服很單薄,便脫下自己身上的貂皮大衣,披在洪承疇的身上。洪承疇瞪著眼睛看著皇太極,過了好一陣,突然大聲感慨地說:「真命世之主也!」意思是,真是一位能夠一統天下的君主啊!說完這句話之後,便給皇太極跪下了,請求其接受他的投降。皇太極大喜,連忙將洪承疇扶了起來。就這樣,崇禎皇帝的欽差大臣—薊遼總督洪承疇投降了。

不過,關於洪承疇投降清國的過程還有另外一個版本的描述。

話說洪承疇被俘之後一直絕食,甚至滴水不進,生命已經垂危。無論什麼人勸,他都不聽,依舊不肯進食。一天夜裡,一位美麗的漢家女子來到了關押洪承疇的房間,這位美女進來之後隻字不提投降事情,只是關切地詢問洪承疇家人的情況,把洪承疇感動得痛哭流涕,心理防線徹底崩潰。在洪承疇已經沒有了防備的時候,這位女子從懷裡取出一個精緻的小水壺,請洪承疇喝下。沒料到這壺裡裝的是人參湯,洪承疇喝了之後,內心燥熱,情不自禁。那位漢家美女以身相許之後,亮出了自己的真實身份,原來她是皇太極的愛妃裝扮的。有人說,這個愛妃就是後來大名鼎鼎的孝莊太后。面對皇太極的愛妃,洪承疇既震驚又感動,最終決定投降清國。

但是我認為這個故事完全是杜撰的。因為任何一個歷史故事,只要有一個細節不真實,就可以證明它是編造的,而這個故事就存在語言不真實的問題。洪承疇是閩南人,雖然他為官多年,但是我估計他那口閩南口音的明朝官話,到了遼東能聽懂的人不會太多。而皇太極的這位愛妃—也就是莊妃,後來的孝莊太后,順治皇帝的母親,康熙大帝的奶奶—她是蒙古族人,嫁給皇太極之後學會說滿語。她在清國的皇宮中基本使用滿語,根本不會說漢話,更不會說閩南話。既然莊妃與洪承疇之間根本無法用語言溝通,那麼他們之間的這段浪漫故事是根本不可能發生的。

人們為什麼要編造這麼一段故事呢?我想無非是要解釋洪承疇投降清國的原因。洪承疇最後投降,的確是一件令人費解的事,到目前為止,依然是個未知的謎。你可以想像一下:一個崇禎皇帝那麼信任的欽差大臣,薊遼總督,在松山城被圍困了半年都誓死不降,被俘之後還堅持絕食了那麼久,怎麼會突然下決心投降了呢?

有學者這樣解釋洪承疇投降的原因:第一,他太瞭解明朝政治的貪腐,覺得大明王朝已經沒救了;第二,在與農民軍的交戰過程中,也瞭解了農民軍的情況,覺得他們更不可能給這個國家帶來新生;第三,到遼東之後,通過與清軍的作戰過程發現,清國在政治和軍事上都處在朝氣蓬勃的上升時期,覺得清國最有希望統一全國,所以,他決定投降清國。

這樣的解釋如果成立,那洪承疇就不是投降,而是棄暗投明了。既然如此,洪承疇為什麼要絕食呢?為什麼絕食了那麼長時間之後才投降呢?這說明,洪承疇的投降經歷了一個複雜的轉變過程,也是心靈的掙扎過程。這個過程大致有四個階段,這四個階段同時包含了皇太極對洪承疇的考察。

與洪承疇在松山同時被俘的還有遼東巡撫丘民仰、總兵王廷臣和曹變蛟等人。這幾人當時就被皇太極下令殺了,卻單單留下了洪承疇。皇太極的意思很明白,就是想通過死亡來嚇唬洪承疇,讓他投降。這樣的威脅很難讓洪承疇就範,為什麼呢?因為,貪生怕死的人是不可能受到尊重,更不可能被重用。

皇太極不知道從哪裡得知,說洪承疇這個人很好色,因此就派了許多美女伺候他。如果一個被關在大牢裡的戰俘依然沉湎於女色,那麼這樣的人根本沒有任何價值。這種勸降對於洪承疇來說,顯然是一種侮辱。因此,洪承疇的絕食便具有抗議的意思。

洪承疇的絕食果然引起清國的尊重,於是皇太極派范文程勸降。范文程雖然是清國重臣,但地位並不是很高,要知道洪承疇可是大明王朝的欽差大臣、薊遼總督,他們兩人的地位不對等。況且,范文程來勸降,看不出皇太極有多大的誠意。如果范文程一勸就降了,那到了清國那邊,位置最多只能和范文程一樣,他洪承疇才不幹呢。

最高領導人親自勸降,這在任何一個國家,都是最高規格了,可以說給足了面子。這個時候,洪承疇覺得火候到了,再也不能擺身段了,如果再不投降,那可就必死無疑了。所以,當皇太極親自來勸降,脫下身上的貂皮大衣給洪承疇披上的時候,他終於感受到了皇太極的誠意,因此下定決心投降了。洪承疇那句「真命世之主也」,其實不是在恭維皇太極,而是在給自己找臺階下,意思是,我不是投降,而是終於找到明主了。

皇太極脫下身上的大衣披在洪承疇身上,這讓我想起了一個類似的場景。

崇禎二年,皇太極進攻北京城,在廣渠門外被袁崇煥擊退。兩天之後,崇禎皇帝召見有功人員。袁崇煥來到宮中面見皇上,崇禎皇帝親切地問袁崇煥:「下一步這仗如何打法?」袁崇煥馬上要求道:「能否讓我的部隊進城防守?」還沒等袁崇煥說完,崇禎皇帝立刻拒絕說:「不行!」袁崇煥非常失望,因為,如果沒有堅固的城牆作為依託,九千關寧鐵騎面對將近十萬滿蒙鐵騎,袁崇煥根本沒有守住京城的把握。袁崇煥心裡明白,崇禎皇帝不信任他,雖然他拚命死戰,也無法改變這種不信任的態度。當時正是陰曆的十一月,那年北京的冬天格外冷,運河都已經封凍了。面對崇禎皇帝的這種態度,袁崇煥一定從裡到外都涼透了。皇帝朱由檢此時也一定感受到了袁崇煥這會兒從裡到外的寒冷,連忙脫下自己身上的貂皮大衣,親手給袁崇煥披在身上。帶著皇帝體溫的貂皮大衣,讓袁崇煥感動得不知說什麼才好。什麼也別說了,立刻出城,為保衛皇上,為保衛京城,繼續拚死戰鬥!可是,袁崇煥哪裡知道,這個時候的崇禎皇帝已經下決心要逮捕他了,這個披大衣的動作不過是為了穩住他,怕剛才拒絕他入城的決定激怒他,袁崇煥完全被蒙在鼓裡。

你一定會心存疑惑:為什麼這麼一個把貂皮大衣披在身上的動作,朱由檢可以讓袁崇煥赴湯蹈火,皇太極可以讓洪承疇跪倒投降呢?皇帝的大衣為什麼會有這麼大的力量呢?這的確是一個非常耐人尋味的現象。

在專制社會,皇帝可是真龍天子,一般人根本沒有機會見到皇帝。皇帝在人們的心目中,有一種神聖的感覺,是崇拜的偶像。大家可以設想一下,如果你崇拜的偶像親手給你披上大衣,你會是什麼感覺?

所謂心中最柔軟的地方,就是每個人對愛的渴望,久經沙場的人更是如此。男子漢其實有很脆弱的一面,尤其是剛剛經過生死搏鬥之後,他心中那柔軟的地方更經不起觸動。袁崇煥和洪承疇都剛經過生死的磨難,因此,朱由檢給袁崇煥披貂皮大衣,袁崇煥即使想反也不反了,況且他根本沒想反,既然沒想反,那麼除了赴湯蹈火還有別的選擇嗎?皇太極給洪承疇披貂皮大衣,洪承疇即使想死也不死了,況且他根本沒想死,既然不想死,那麼除了屈膝投降還有別的出路嗎?

在古代,那些士大夫們的愛國之心,很大程度上是回報君主對他們的知遇之恩,愛國與忠君在他們心中是分不清楚的。他們走上仕途,雖然也在意一官半職,但是他們更在意是否能夠遇到明主,得到君主的信任,讓他們充分發揮自己的聰明才智。一旦君主表現出對自己的關愛和賞識,為臣者必定會不惜以一死來回報君主的知遇之恩。

作為皇帝,當然非常瞭解大臣們的這種心理,也知道自己的一舉一動對大臣們心中會產生什麼樣的作用。因此他們充分利用這一點,通過關愛達到對大臣的控制。面對皇上的關愛,大臣們會心悅誠服地效力。有的時候,皇帝的關愛,比高官厚祿的作用還大。

可是,同樣是皇帝,同樣是貂皮大衣,同樣的動作,卻是出於不同的目的,結果完全不同。朱由檢以關愛的手段穩住袁崇煥,最終把這位忠臣當成敵人除掉了;皇太極以關愛的手段感化洪承疇,最終讓這位敵人成為自己的謀臣。這種區別說明了什麼呢?說明一個王朝的崛起和滅亡,領袖人物的作用至關重要。因此,崇禎皇帝對大明王朝的悲劇結局,有著不可推卸的責任。

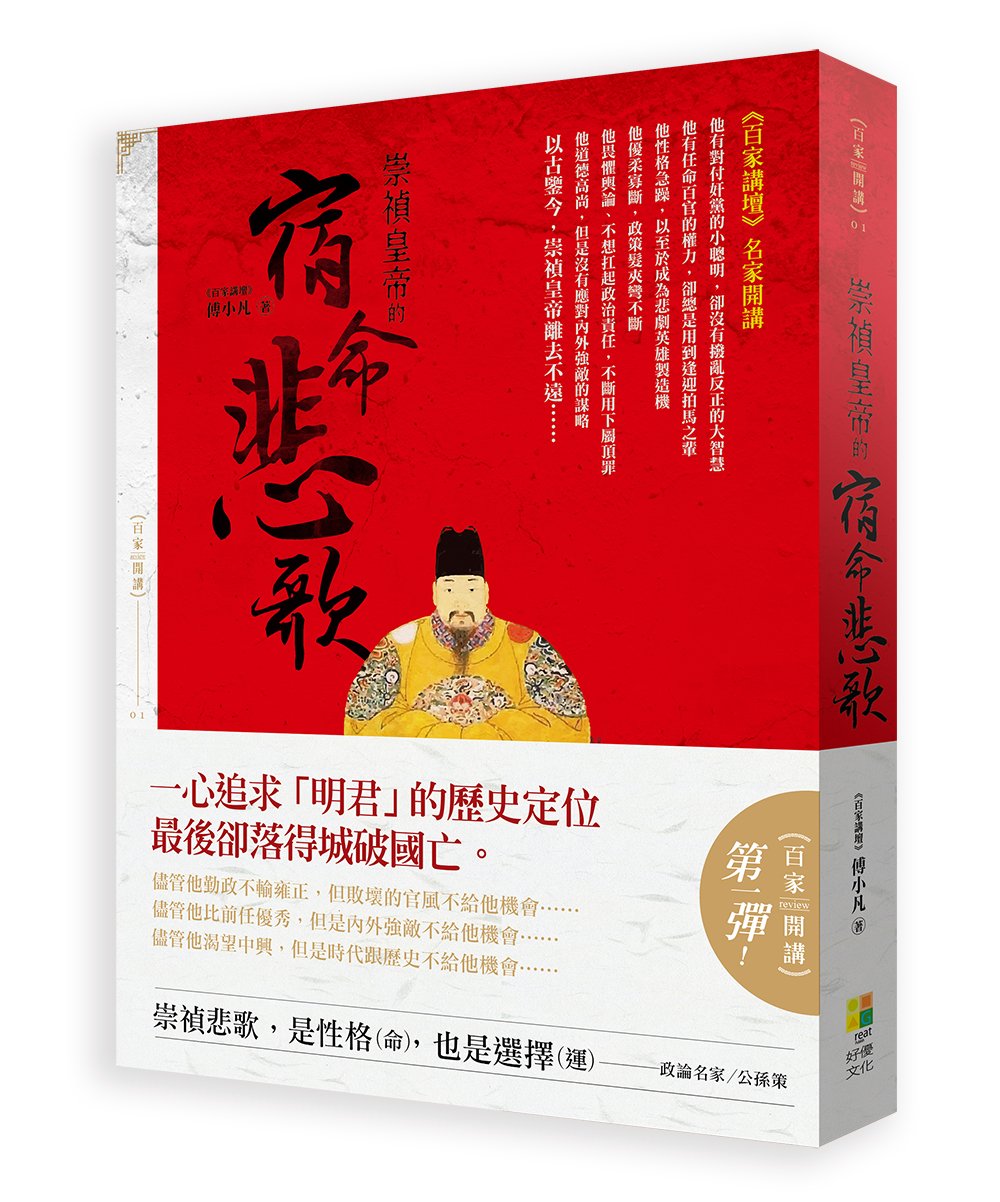

本文節錄自:《崇禎皇帝的宿命悲歌》一書,傅小凡著,好優文化出版。

圖片來源:unsplash