三十年前去美國讀書,就是攻讀「經濟發展」,想一心一意地把自已的國家擺脫落後,自己的同胞免於匱乏,

三十年後的台灣,已是「新興工業化」的社會,三十年後的中國大陸,正逐漸掙挽貧窮的枷鎖。在此一時刻,再冷靜地探討:「為什麼要經濟發展」可能會給兩岸人民一些新的啟示與痛的省思。

(一)戈巴契夫的回答

話從二月下旬前蘇聯總統戈巴契夫應聯合報系的來訪說起。稱他為「世紀偉人」並不誇張。由於他的堅持(或者無奈),武力不再是解決國際爭端的工具,柏林圍牆在他眼前倒塌,東歐在他任內脫離附庸國的軌道,冷戰在他手中結束,他穫諾貝爾和平獎,真是實至名歸。

戈氏對世界的貢獻是「解讀」多於「重建」。他把共產政權徹底地解體,可惜在沒有「重建」以前,就黯然退出政壇。

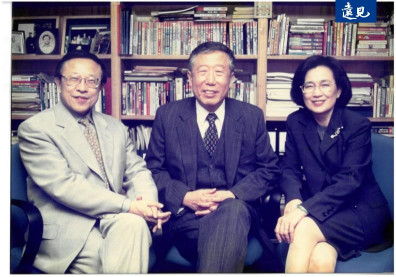

正由於他曾是蘇維埃政府的最高領導人,最清楚共產政權的本質,因此,我向他請教所有海內外中國人都關心的一個問題:「過去十五年,中國大陸的經濟改革,得到國際間的肯定;但在同一時間裡,大陸的政治改革則受到嚴厲的批評。根據您對共產黨的瞭解,經濟改革能不能帶來政治改革,正如美國前總統尼克森與布希所認為的,還是經濟改革不一定能帶來民主?」

濃縮他近五百字的回答,可以包括三點:(1)歷史經驗告訴我們;改革不能不考慮本國的傳統與歷史;(2)在一個體系中,某一方面開始轉變,必然會影響整個體系的改變,不論願意或不願意;(3)中國大陸的這種經濟改革已經引起政治改革,我們已經可以明顯看到政治的改變。我們不能脫離政治政革,否則就沒有民主化了!

戈氏的論點,更堅定了我們的看法:大陸的幾濟政革遲早會帶來民主改革。這也是台商去大陸投資的另-個收穫;一萬多名台商,除了賺錢以外,還在進行一場大規模的和平演變。

(二)一個「有錢的破落社會」

在討論「為什麼要經濟發展」時,答案隨著一國每人所得的水準有所差異。

對所得低的國家來說,經濟發展可以

.改善貧窮與落後,

.在世界舞台上小再受到輕視。

對所得高的地區來說,經濟發展可以

.使人民生活在多元化社會中,有多種選擇,

.提升生活的品質,不要將污染的大地傳給下一代。

台灣已列入高所得地區,因此,人民所關心的,不再是經濟發展帶來的好處,而是經濟發展帶來的壞處。人民在問:經濟發展的「最終目的」到底是什麼?

這個追問,正反映出今天台灣的窘態:除了「錢」多之外,西方社會中令人嚮往的優美環境、精緻生活、社會紀律、競賽規則、環保成就……均付闕如。以一個「有錢的破落社會」來描述台灣,再真切也不過。

面對即將民選的省主席、台北市長與高雄市長,選民們真希望國民黨、民進黨、新黨等的候選人,拿出具體政見,告訴選民,他們以後將生活在一個什麼樣的環境中?

以台北市來說,繼續那無不支離破碎的人行道?無章法的交通亂況?無秩序的商業區及營業行為,與無紀律的工程招標?台北市民真已經展現了太多的忍耐。任何一位有國際觀的人會說:首都台北真像一個第三世界、每人所得不到三千美元的醜陋城市。經濟發展沒有使台北更美觀,而是更雜亂;也沒有使台北的居民更快樂,而是更煩躁。

(三)解鈴還需繫鈴人

對已經享有民主政治的人民來說,不容易聯想到,經濟發展居然還可以產生另一項大功能:不僅使落後的社會逐漸進步,更可以使封閉的政治制度逐漸開放。尼克森就說過:「經濟自由會打開任何關閉的社會。」

美國麻省理工學院梭羅教授在他「世紀之爭」一書中,曾寫下二句令人看了驚心動魄的話:「革命的領袖絕不會變成反革命領袖;社會主義的締造者不可能變成資本主義的締造者。」如果他的說法正確,那麼只有靠外在的力量(通常都需要透過武力或流血)才能推翻或者改變共產政權。

上面引述戈氏對中國大陸的看法,否定了梭羅的悲觀論調。事實上,戈氏的重建與開放政策正證明:改變共產本質的還是共黨領袖,不是西方領袖--解鈴還需繫鈴人。

正因為中國大陸有了鄧小平大力推動下的十五年經改,今天的大陸已被國際媒體稱為:「亞太地區的經濟巨人,二十一世紀的超級強國」。但是,大陸的民主與人權,卻一直受到國際間的指責。

美國國務卿克里斯多夫從北京訪問回來後,在三月二十三日公開撰文指出:「美國不是要孤立中國,而是鼓勵中國更融入國際社會與世界經濟……我們給了中國足夠的誘因與空間來顯示它在人權方面的改善。……對人權的漠視不是可以接受的一種選擇。」

如果在美國的壓力下,改善人權會使北京惱火,那麼,透過經濟改革,以市場的力量,而非政治力量來決定經濟活動,應當是一個可以接受的民主化過程。在金融體系改革中,如果朱鎔基能使大陸中央銀行獨立運作,這就是一個「經濟改革帶動政治改革」的例子。要使市場經濟運用靈活,政府就必須要減少干預。當政治走出經濟,民主也就走進社會。

民主政治在台灣,也是在每人所得到了二千美金與中產階級逐漸形成之後,才慢慢起步,而終於愈走愈快。民主的浪潮,正如經濟改革的火苗,不是任何人可以擋住的。

(四)做一些大決定

在世界各地,沒有人低估大陸的經濟潛力;在大陸上的領導階層,則不要高估抵抗政治改革的能力。

接近九十高齡的鄧小平,應當在有生之年,再做些更民主與開放的大決定。讓我把他在「鄧小平文選」第三冊中一些有氣勢的標題換幾個字,來期盼這些大決定的出現!

.沒有政治改革,什麼都幹不成。

.民主改革使中國真正活躍起來。

.形勢迫使我們進一步改革開放。

.中國必須在世界潮流中占一席之地。

.經濟改革與政治民主要始終放在第一位。

鄧小平說過:「我們上了年紀的人,總希望早日實境。」他指的「早日實現」是「兩岸和乎統一」。我們盼望他指的是:「經濟開放與政治改革」。事實上,大陸沒有市場經濟與民主政革,怎麼會有兩岸統一的可能?

對兩岸中國人來說,為什麼要經濟發展?台灣要,因為它提供了改善生活品質的遠景;大陸要,因為它除了可以使人民有較好的生活之外,還會誘發較多的民主。