自2008年Facebook開始在全球逐漸風靡後,一直以來都只有「讚」(Like)的按鈕,創辦人馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)曾說,這是希望使用者採取正向、樂觀的態度,去與朋友互動聯繫。多年下來,這已成了許多用戶習以為常的反射動作,看看文章,點個讚──代表的是關心,也是對朋友的支持。

不過,對於某些負面情緒、親友傷病等沮喪難過的情緒,點讚往往會讓人產生不適感,這種矛盾的現象一直都為人所詬病。

再者,Facebook一直被人批評是個表面虛榮、充滿假象的平台,人們為了衝刺點讚數,不斷發表言不及義的圖文,裸露、炫富圖充斥,只為了以「輝煌」的讚數,滿足個人的精神慰藉。

基於以上的種種原因,都讓許多用戶一直要求Facebook開放一個「不讚」的按鈕,甚至也有各種不同的連署,7年下來,終於在最近有了進一步的進展。

馬克祖克柏日前表示,Facebook正在研發「不讚」(Dislike)按鈕,但實際的真正用字目前尚未確定,這是基於「不是每個時刻都是美好」立場,冀望人們能展現同情、關懷的心態。

他強調,這個新設計的按鍵不是要網友特別去為反而反,更非刻意要和「讚」形成對比。

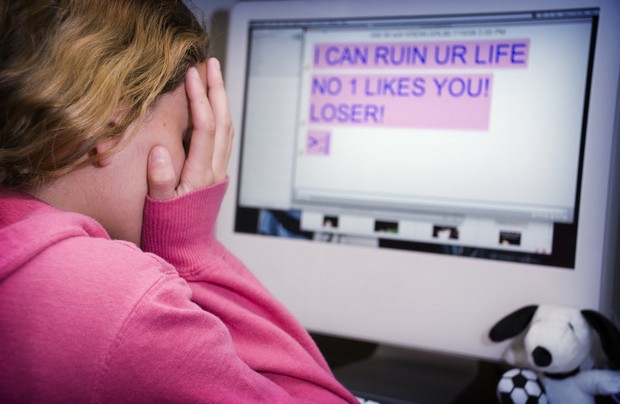

但在目前網路文化蓬勃發展、網路霸凌現象層出不窮的狀況下,「不讚」會不會更加深網路霸凌的嚴重現象?恐怕是必須謹慎思考的問題。

因此,不論最後定案的字眼是「Bad」「Sad」或「Sorry」,難保不會被借題發揮,最後形成了一個「不點讚霸凌」的黑暗網路文化。

其實不只台灣,網路霸凌是在資訊發達國家經常發生的嚴重問題,英國《獨立報》(The Independent)就指出,在英國,10個年輕人就有7個曾遭受過網路霸凌,顯現隱藏在螢幕背後的輿論壓力,正一點一滴的傷害年輕人心靈,大部份人都認為匿名背後不需要負責任,如果Facebook推出這個功能,那只是在助長霸凌風氣。

不過,在台灣非常熱門的PTT論壇,則是因為有「推」與「噓」之功能令人熱愛。

鄉民們通常會以客觀的角度,去評判一篇文章的優劣程度,好的文章、言之有物的故事會受推薦,相反的,廢文、沒有重點、虛假的文章會被批評,這項機制成了PTT最受歡迎的特色。如果這能構成很嚴重的網路霸凌現象,那PTT可能早已關閉這個功能,但並沒有。

但值得注意的是,Facebook與PTT的隱私、匿名性質差異甚大,影響層面也十分廣泛,就算原本的設計立意是良善的,但看看現在社群媒體各種不同的反XX社團、仇恨團體、特定言論的粉絲頁,新功能難保不會被曲解,成了有心人事利用的管道。

比方說,PO文者明明發了一篇很正面、快樂的消息,像是考試滿分、得到了老師的稱讚,但他的朋友卻基於好玩、有趣、惡作劇的心態,而群起點了負面的按鈕,這對發文者會引起不小的創傷,特別是年紀還很輕,並且涉世未深的學生族群,這種網路霸凌會是師長非常頭痛的問題。

但「不讚」也不代表就沒有優點,它絕對能肩負制裁、批評、諷刺爛文章的重要角色,甚至發揮輿論的力量,直接撻伐真正被定罪、受人厭惡的人物或事件。

企業品牌也能以直接正反面的支持度,去探究該篇言論或商品的正確性,再予以於行銷上做出變化。

一旦推出,這勢必會嚴重的影響網路風氣與文化。你,又有什麼樣的看法呢?

(圖片來源:duke、huffingtonpost、dosomething)