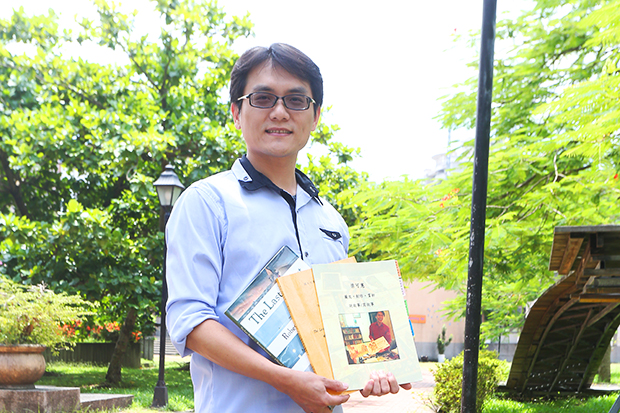

遠見問(以下簡稱問):為什麼選擇這個所?

梁可憲答(以下簡稱答):我大學時期就有修習「幼兒教育」相關課程,尤其喜歡幼兒心理學;而兒童文學是一個很好的媒介,可以用很少的文字,去解釋重要的人生價值,或理解孩子對自我的基本觀念。例如現在很熱門的「幼老園」,整合幼兒園跟養老院,繪本就可被當作連結不同年齡層的媒材。

我記得有一個故事,描述六隻小青蛙,在森林裡搶一根長長的東西,彷彿拔河一般,兩邊都不願意放手;最後才揭曉,原來,那根長長的東西是一條蛇。這是一個很簡單的故事,孩子看了覺得很有趣,又可以學習認字、塗色,開心就好;但老人卻會把很多人生歷練和經驗都投射到故事裡面,可能會想,汲汲營營地爭了一輩子,結果卻不是自己想要的。

探討教育現象,幫助選材

問:研究所的訓練對你的幫助是?

答:國內很少有人在教育現場使用「童話治療」或「敘事治療」,但在學校輔導工作中,這卻可以幫助我理解學生的想法,用他們的眼睛看世界。

我曾經輔導過一個被霸凌的男生,他總是假想有人要傷害他。直到他跟我聊起漫畫《火影忍者》,我才了解到他有一種對團體、友情和歸屬感上的需求。我藉著他所熟悉的文本,釐清他的童年經驗,體認到在單親家庭中成長,使他從小就害怕孤獨,以至於始終無法走出被霸凌的創傷。我用兒童文學當成媒介,與學生建立信任關係,然後再慢慢去影響他的生活。

問:你印象最深刻的課程是?

答:少年小說。兒童文學的研究範圍其實包括0至19歲的未成年人,少年小說又更聚焦在青少年,所以涉略議題從飆車到嗑藥,包羅萬象。

課程中,我們會結合小說和現實的教育問題,並探討如何幫助面臨自我認同、性別錯亂、生涯發展等成長議題的孩子們。

例如,我們從小說中看到「跳八家將」的孩子被貼上「壞學生」的標籤,或許童年或家庭因素形塑他的人格特質,但這並不代表他沒有改變的可能。當時班上有一半以上的同學都是國小、國中老師,這些文本,給教育工作者明確的切點去探討教育現象,不僅幫助我們選材,更可以從這些議題出發,研究學生和教育問題。

問:什麼特質的人適合念兒童文學研究所呢?

答:讓我講一個故事吧。有一天,毛毛蟲爸爸帶著毛毛蟲爺爺、毛毛蟲奶奶和毛毛蟲兒子,一起出去玩。聽到這裡,如果你都覺得沒什麼問題,那你就可以來讀「兒童文學研究所」了!

因為好多被邏輯綁住的人,看到這些繪本都會問,「毛毛蟲的爺爺和奶奶應該早就變成蝴蝶了吧,怎麼可能遇到自己的孫子呢?」所以如果想要讀「兒童文學」,至少要是個勇於做夢的人吧。(台東大學兒童文學研究所、政治大學教育哲學博士班,2015年畢)