人口不到台北市1∕4的波士頓,之所以在全球生技業地位無可取代,主因就是頂尖大學匯聚大量科學天才,不斷為產業開啟突破方向。

MIT神經科學家博伊登(Ed Boyden)正是天才中的天才。說他是現在波士頓最火紅的科學家,一點也不為過。博伊登因首創運用光線控制神經元活動,建構大腦細胞編碼機制,去年底甫獲獎金近億台幣的「生命科學突破獎」(Breakthrough Prize in Life Sciences)。

突破獎由Google創辦人布林、臉書創辦人祖克伯、阿里巴巴創辦人馬雲等人於2012年共同成立,獎勵在生命科學,數學和基礎物理學有傑出貢獻者,每人皆能獲得300萬美元獎金,是當今全球科學界金額最高的獎項。

博伊登所做的事就像是用駭客手法進入大腦,控制細胞行為,目的是破解大腦編碼運作機制,讓人們可以徹底觀察大腦內部樣貌,希望能治癒腦部腫瘤、阿茲海默或免疫系統疾病等不治之症。

神經科學研究領域第一創新者

喬治亞理工學院(Georgia Tech)生醫工程學者史丹利(Garrett Stanley)曾說:「如果你為全世界神經科學領域的創新者列出一張清單,我想他會是這份清單上的第一個人。」

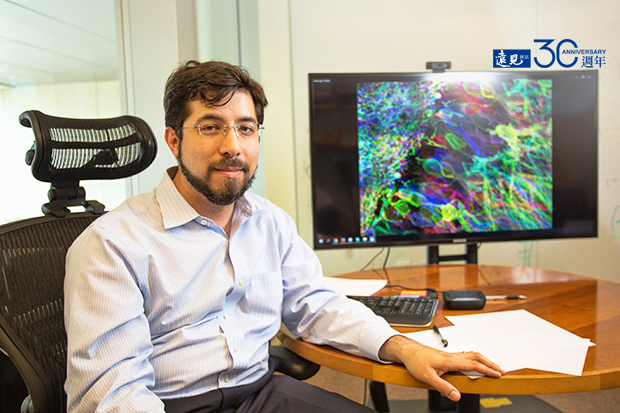

實地走進博伊登研究室,今年才36歲的他,深褐色捲髮、蓄著落腮鬍,無框眼鏡下的一張圓潤臉孔,有那麼一點年輕時期賈伯斯的味道。

他近年發表的「擴展顯微鏡」(expansion microscopy)技術,同樣具革命性。

過去300年來,人們都透過顯微鏡來觀察細胞與組織。但即便最先進的顯微設備,也很難清楚觀測奈米等級的細胞分子。因此他反其道而行,運用丙烯酸類聚合物,放大腦或腫瘤細胞觀察樣本。如此即便是用一般顯微鏡也能看得非常清楚。

「這種化學作用本身並不新奇,甚至非常簡單,」博伊登從架上取下一瓶化學原料,舀出僅半茶匙白色粉末,倒在桌上,當場做起實驗。只見他加入一點水,粉末神奇地在眼前迅速膨脹起來,變成有如荷包蛋大小。他笑說,「我們對大腦組織做的就是類似的事。」

博伊登團隊去年才發表首篇擴展顯微鏡論文,立刻登上《紐約時報》等大媒體。並成為大學課堂教材,全球數以百計學術、企業實驗室爭相應用。

博伊登曾跳級兩次、16歲進入MIT雙主修電機與物理系,2006年曾被美國《發現雜誌》(Discover)評選為「20位最聰明的40歲以下科學家」。但超級天才的他,當年畢業後,竟曾應徵教職十餘次都失敗,最後誤打誤撞進入從沒收過生醫學者的MIT媒體實驗室。幾年前,博伊登為擴展顯微鏡研究申請補助時,還曾被打回票六次。

「學術界是一個很奇怪的體系,」博伊登說,若所做研究非常新,沒什麼人了解,那麼從發表論文、申請補助到謀求教職,都非常困難。「當你處在沒有原則、沒有標準教材的領域,日子永遠不會輕鬆,因為你總是在向不理解的人尋求認可。」

他為何能如此堅持?「人類在20世紀曾締造許多重大科學突破,包括飛機、電腦晶片、網路、登陸月球等。但21世紀至今,還沒有同樣重大的發明。為什麼?」他說。他認為,原因之一是飛機、火箭、電腦、網路,都是根據物理發明,但生物領域更複雜,今天人類在生醫領域的成就,大約只相當於物理學在500年前的階段。

博伊登想打造出生醫領域的火箭,未來在大腦內做到「登月」般的成就,解救腦部疾病。