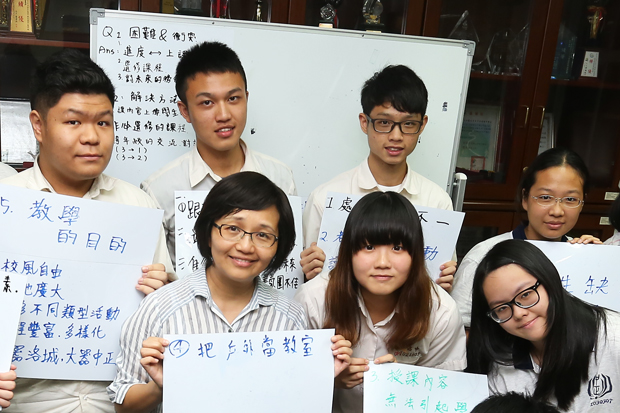

5月底一個傍晚,20多位台北市中正高中學生坐進學校大會議室,準備「與校長有約」。這是校長簡菲莉親自主持的腦力激盪會議,上學期已進行八場,前五場給老師,後三場給學生。討論主題有「如果有機會調整學校課程,我期待自己學習樣態是……」「我對老師教學感到滿意的是……」等六個。學生上台分享,簡菲莉則在旁抄筆記。

這正是簡菲莉要傳達的觀點:每當教育要變,問老師、問家長、問教育部長,就是沒人問學生。「教改,不能忽視學生的主體性,」她強調。

高一開始 就有27堂選修課

會議結論之一,是高一生們最滿意27門探索式選修課,這個數目全國數一數二。每週五早上四堂課,800多位高一生可依興趣跑班,上「機器人設計入門」「心理學」等課,像大學生那樣。「找到自己的興趣、熱情所在,自己負責。」一位學生指出選修課的好處。

新教育政策不斷,第一次當校長的簡菲莉,始終跑在改變之前。唯一不變,就是以學生為中心。過去,依老師專長開課;現在,依學生興趣選課。

五年前,她來到社區高中裡排名前段的中正高中,因為老師一句「這裡的學生不想當科學家」,她不服輸地徵求到24位對科學有興趣的學生,使老師研發科學課程,擴大成「環境科學班」。環科班很快在科展拿下佳績,還超越名校。接著成立「全球化班」,加上原本的美術、音樂、舞蹈、體育、英語資優班,一步步練就老師開發課程能力。

中正高中是70班大校,開課變多,第一個衝擊的就是老師,除了得騰出時間備課,也不能憑自己方便排課。在其他公立學校,如此大變革可能引發反彈,但中正的腳步卻跨得更大。

去年,高一英文老師陳國泰發現,學生程度落差愈來愈大,若不改變教學方式,勢必得犧牲最頂尖與最弱勢的學生,「教得很有罪惡感。」他主動建議能力分組教學:將全體學生分成三組,設計不同程度的課程、講義與教學方式。

由於擔心將學生標籤化,歷經多次開會表決才決定嘗試,但老師也增加許多負擔。他們每週至少要有一個下午一起備課,如低程度的學生較多記憶題,高程度學生則以分析應用為主。每次週考考題也要討論,確保低程度學生能獲得基本分數,高程度學生也有發揮空間。

辛苦有了代價。學期末,一位家長紅著眼眶告訴簡菲莉,國中英文課睡了三年的孩子,現在最喜歡英文課;還有家長問,「數學課能不能也分級?」

這個結果並不意外。當學生程度落差大,課堂受讚美的永遠都是頂尖的學生;分級後,學生知道大家程度相近,反而敢發問、願意學。

分享資源、權力 不插手教學細節

許多學校面對變革時,老師會與校長對立;中正的教學與行政能合作無間,除了開放的校風,簡菲莉的管理風格亦是關鍵。

陳國泰記得,新生報到時,簡菲莉一個個對家長說明分級教學的理由,但也再三強調,「如果擔心孩子被標籤化而不來報到,我們能理解。」英文老師李壹明則說,課程設計完成後需專家審定,學校全力支援經費,不插手教學細節。

簡菲莉認為,校長若只把「以學生為中心」掛在嘴邊,卻不願分享資源與權力,老師一定覺得「校長只想去更好的學校」。相反地,「當老師感覺被授權,就會想辦法做好決定,」她開玩笑說:「校長被『擺布』就好。」

新一年度還有什麼新變革?「不一定,視學生需求而定,」簡菲莉毫不思索地回答。以學生為中心,就是教改不變的起點。