外送產業,在飲食的生活必須上,衍生出獨特的經濟模式,如今已經在全球各地成為無法缺少的元素,穿梭於生活日常之中,但隨之而生對於各項管理規範的需求,也推動著外送產業的營運變革。歐美國家對外送勞動、經濟模式、管理規範的立法取捨,在台灣市場邁向法制化的過程,給了我們哪些寶貴的經驗與參考?

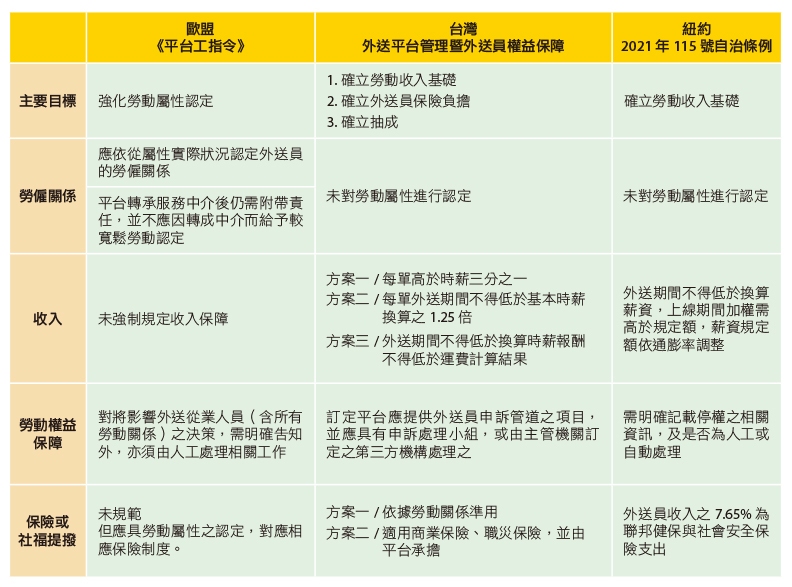

2024年UberEats、foodpanda兩大外送外商龍頭的併購案,讓外送產業的競爭、法制問題,以及產業營運相關各項管理規範的討論,一舉搬到檯面上,也讓消費者、政府機關意識到,原來每一筆訂單背後,不同的因子都會交互影響。今年十月中,歷經多年發展與議論,朝野政黨在與各大外送工會緊密溝通後,啟動「外送平台管理暨外送人員權益保障法」草案的立法工作。這也是在去年公平會基於市場競爭考量,否決兩大平台合併案後,再次將美食外送的法律與經濟問題,正式呈現在中央機關的討論桌前,也將如同過去歐美各國一樣,對台灣外送產業帶來改變。

台灣市場的研究資料,除了公平會去年針對合併案做的經濟性評估外,並沒有太多可參考。而歐美經過相關評估與立法,上路實施都已有一段時間。究竟歐美各國的法規設計、評估與後續發展,哪些是台灣可以參考的?

歐盟專法,聚焦建立合理的「僱傭關係」

雖然進度略晚於各國對包含叫車服務、外送等各類工作制定規範的進度,但經過多輪討論,歐盟順利在2024年底完成《平台工作指令(Platform Work Directive)》的審議與頒布,未來也將成為27個會員國的法律框架。

《平台工作指令》著重在建立合理僱傭關係標準,特別是當平台藉由自動化系統實施指揮監督、任務分派、停權等對從業者從屬性上的影響,都應該藉由更高標準的分類來認定,若因個案而異,平台業者則需負舉證責任。這與瑞士、西班牙、德國等地區對於外送員勞僱關係的見解與立法一致。

該指令同時也明確要求平台需至少每兩年一次審視人工智慧對於工作條件、收入的影響程度,以及平台工作者的停權、限制等必須由人工審理等,在自動化處理成為趨勢的當代,這些規範提供更完整的勞工權益保障。

紐約自治條例,保障最低工資與限制抽成比例

紐約作為全球對叫車、外送等數位經濟需求最高的城市,很早就完成了數位平台服務產業的法制化工作。針對外送產業,2021年紐約市議會便已提案制定外送員最低收入保障自治條例、以及限制外送平台對店家抽成的比例,並在訴訟案後正式上路,讓紐約成為最早實施最低薪資保障與抽成上線的城市之一。

外送員收入保障自治條例實施後,讓外送員的收入從仰賴接單,變成與一般勞工相仿的給付制度。加入社會與健康保險後,每小時可以獲得19.86美金的收入保障,據消費者與勞工保護局(DCWP)的統計,此金額約高於紐約市最低時薪19%,顯著提升外送員收入水準。

DCWP的評估文件指出,除了大大提升基本薪資保障,符合美國消費者文化的「小費」行為也會出現大幅增長,因此在扣除各項開銷後,預估至2025年底,外送員每小時淨收入將成長到31.28美金左右,而收入效率的提升也反映在工時縮短12%的差距上。

國外立法存有現實落差,值得台灣借鏡

勞工保障,是各國在制定外送產業管理最優先、也最具挑戰的議題。在提供勞工保護規範的同時,也需衡量政策工具在不同商品、市場定位上應用的影響;隨著數位技術發展,傳統勞動規範受到產業網絡效應影響,界線變得更加難以清晰劃分,不僅考驗立法技術,也更仰賴政策制定前的量化評估。

過去英國勞工法庭曾認為數位平台工作者屬傳統僱傭與承攬性質兼具的「工作者」、應優先注重彈性保障條件。但在歐盟正式頒布《平台工作指令》後,未來歐盟會員國都會採用更嚴格的勞動關係認定標準,確保在AI技術的發展下,其工作性質的特殊性不會游離勞動法規外。

不同於歐盟在大框架上直接設下規範,紐約、西雅圖、舊金山等城市則更專注在收入與抽成保障,進行更縝密的經濟與實務評估。紐約市的最低工資法案同時考量「外送服務期間」以及外送員上線時間的綜合計算,希望藉由嚴謹設計讓外送員收入具備可預期性。

但縝密的規劃仍可能出現預期外的效果,例如未預料到消費市場的反應,導致市場出現波動。紐約DCWP的季度報告指出,自治條例上路至今,外送員收入已達高於法定薪資的五成、每小時24.08美金左右,但仍與當初預計水準有一段差距。外送員總數約有34%退出市場,工時呈現緩步增加趨勢。消費者費用在扣除餐點費用後增加約2美元,佔訂單總額約17%,小費額度則銳減逾五成。儘管DCWP已藉經濟模型善盡評估工作,市場回應仍有一定程度出入,紐約市已去年在議會重啟改善方案的討論。

DCWP的評估指出,除了勞工從業、服務時間的影響外,如果消費者將外送視為必要品,則轉嫁成本的影響將不會產生顯著衰退;反之若被認為是食品的附加服務或奢侈品,消費者則易會受價格影響而減少消費。

儘管有前車之鑑,台灣在專法相關討論若能借鏡他國理想與現實的落差,在立法技術與經濟的評估上加速補強,才能夠制定維持產業平衡的管制框架。