台灣半導體產業關鍵推手、前工研院院長史欽泰,昨(21)日於清華大學台積館舉辦《十里天下》新書發表會,現場眾星雲集。這場聚談不僅回顧台灣半導體的發展脈絡與史欽泰對產業的深遠貢獻,更延伸至他對未來新興科技AI(人工智慧)的觀察與省思。在AI浪潮席捲全球的此刻,他談的不只是技術,更是教育與人才的挑戰。當AI正重塑世界,台灣的下一代該怎麼選科系?又該如何在瞬息萬變的科技洪流中,找到屬於自己的立足點?

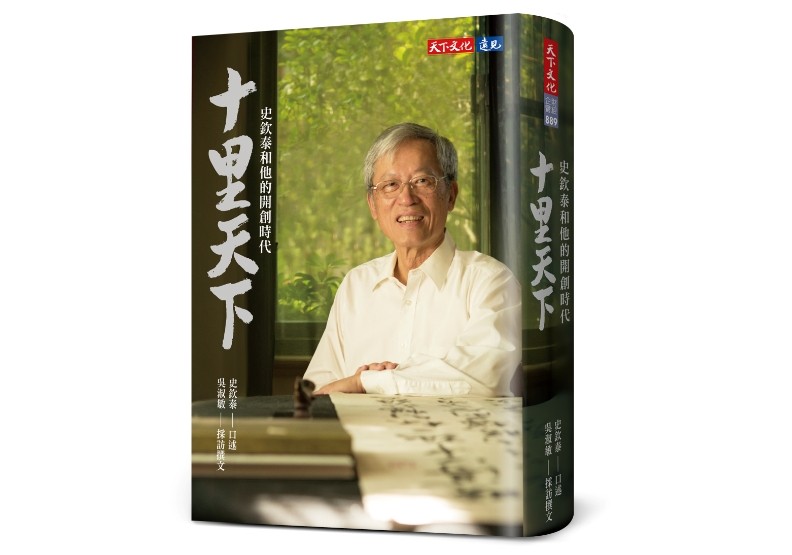

「我們知道史欽泰的偉大。這本《十里天下》,給很多看的人有新啟示、新力量。台灣雖小,新竹也不大,但在離開台北十里的地方,史欽泰幫台灣創造了一個新天下。」遠見.天下文化事業群創辦人高希均在《十里天下》新書發表會現場開心地說道。

高希均感性地說,「他(史欽泰)有名,但沒有利;他選擇了教育、而非創業。假如他當年選擇加入一家新創,今天他也能名利雙收。但他選擇留在教育現場栽培後輩,潤物無聲這才是一代典範。」

正如高希均所言,史欽泰不僅是台灣半導體的推手,更是科技教育的實踐者。從工研院到清華大學,他用半世紀的時間把「創新」變成一種文化,把「教育」當成國家競爭力的根。如今AI浪潮來襲,他再度提醒社會科技的根在人,AI的競爭終究是人才的競爭。

教育的核心不是預測趨勢,而是培養學習力

「很多人以為我知道未來,但其實我不知道。」史欽泰在台上笑著說道,語氣輕鬆,卻藏著深意。

史欽泰表示,如今AI熱潮讓家長與學生都焦慮該選什麼科系,「但未來永遠不會照我們想的走,等你真的知道了,往往就太晚了。」對他而言,AI時代最該學的,不是一門特定技術,而是建立「打底」的能力,廣泛的知識基礎與跨領域思考。

AI的演進是一波又一波的技術累積。史欽泰透露,1987年我就在工研院(擔任工研院院長)時,準備做AI計畫,但那時算力、演算法都不夠成熟。他笑說,如果當年提案上報一定一塌糊塗,但那次經驗讓他體會,創新不是靠運氣,是靠準備。

因此史欽泰強調,教育的核心不是預測趨勢,而是培養學習力。「Silicon Valley(矽谷)現在早就不做Silicon了,但它還是矽谷。」他舉例說,「因為它的根在於人才網絡——史丹佛、柏克萊和無數大學形成的學習生態。人才,是矽谷真正的算力。」

史欽泰的人生軸線,也正呼應這份思考:從產業起步到研發深耕,再回到教育現場種下新根。

卸下工研院職務後,史欽泰選擇回到教育現場。他說,這不是退場,而是尋根。「我發現台灣最重要的資源不是廠房、不是技術,而是人。根在學校,學校是人才的土壤。」

史欽泰回憶,早年台灣靠留學生從美、日帶回技術,如今我們要自己培養能夠在AI時代發揮創造力的學生。「台灣最不缺的是人,只是制度要能讓人長大。」他說。

史欽泰坦言,教育資源仍有限,「我到清華後,常常得靠校友支持活動。我寫書法送學生,是為了讓更多人願意回來幫忙。」在他眼中,這樣的「分享」精神,也是AI時代最該傳承的軟實力。

面對AI的快速崛起,史欽泰並未給出單一答案。他提醒,AI會變技術會換,不要只追熱門科系,而要讓自己有能力抓住未來。

「AI不是天上掉下來的,是一步步種出來的;而能種出它的,永遠是人。」史欽泰微笑著補了一句。