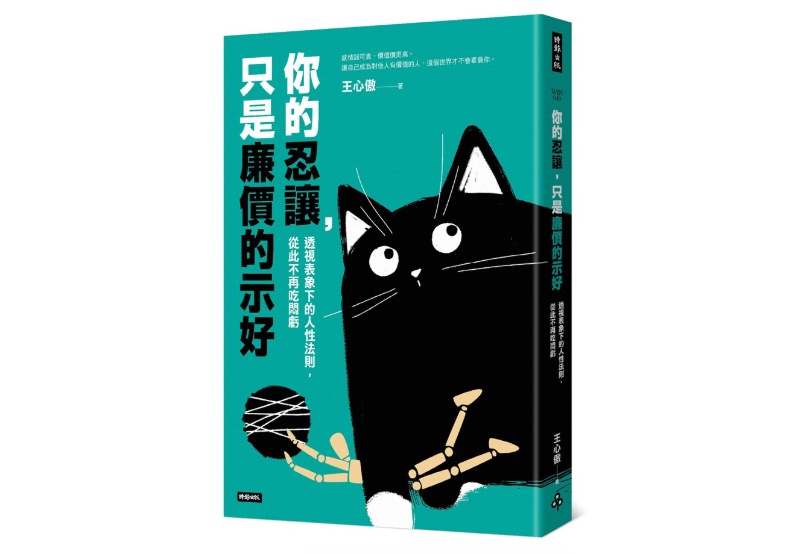

我身邊很多人的人生過得平庸乏味、糟糕透頂,每當問他們為什麼不尋求改變的時候,他們總是一臉委屈,說「命運如此,沒有辦法」。這種思維,是典型的畫地為牢、固化階層的思維。每個人都想突破當下的階層,這確實是一件十分困難的事情,但是並不代表不可能。(本文節錄自《你的忍讓,只是廉價的示好》一書,作者:王心傲,時報出版,以下為摘文。)

歷史上有很多人,比如劉邦、朱元璋、劉備,他們都是從最底層突破到最頂層的。普通人逆襲並不是神話,但首先得扒去三層皮,這樣人生才會有質的飛躍。有哪三層皮呢?

第一層:扒掉俗世道德觀

我有個朋友在大公司工作,能力非常強,但是兢兢業業五六年,根本沒有得到大的晉升,薪資也沒有太大變化,很多比他晚入職的人都爬到了高位,只有他還在原位不動。

為什麼呢?就是因為每次有晉升機會的時候,別人都是擠破腦袋去搶這個位置,只有他像正人君子一樣,大度地謙讓別人,不往前擠。結果,每次職位升遷都沒有他的事。

人生中的機會是要靠自己去抓住的,它不會憑空落在我們的頭上。可是很多人被這些俗世的道德觀限制住了,明明有資格去搶奪這些機會,但就是礙於很多因素,不願意去爭取,希望機會會降落在自己身上。

那為什麼會這樣呢?這其實是一個歷史遺留問題。我們從小接受的教育就是安貧樂道,君子談義、小人談利。也就是說,每次一說到利益,我們就覺得這是一件很難為情的事情。

我們小時候最常聽到孔融讓梨的故事,我們在利益面前不能表現得感興趣,更不能去爭取,而是要懂得禮讓別人。

傳播這種思想本身是好的,但是讓很多人產生了曲解。他們覺得談利益就是骯髒的,凡事先謙讓別人才是對的。這種思維過於偏頗。一個凡事都禮讓別人、成就別人的人,只會失去屬於自己的機會。

我們在生活中會發現,很多時候惡人更容易成功,其實這是有一定道理的。惡人的骨子裡有一股野性,他們能夠搶到本來不屬於自己的機會。當然,我們並不鼓勵做惡人。我們要做好人,但要做勇於爭取機會、懂得考慮自己的好人。

(延伸閱讀│當好人沒用?職場人際關係:做好「這2個字」比有禮貌更實際)

第二層:扒掉規則的束縛

我們很多人之所以很難從底層突圍,是因為被各種規則深深地束縛著,在成長道路上舉步維艱。既然規則制定出來,不就是用來遵從的嗎?如果你這麼想,代表你對規則本身缺乏清晰的認知。

在德國企業家雷納.齊特爾曼(Rainer Zitelmann)的著作《富豪的心理》(The Wealth Elite)中提到,個體都傾向於模仿多數人的行為,因為這可以滿足一個人想要被社會接納的本能,並創造一種「舒適的從眾性」。但是如果每個人都把自己限制在模仿他人上,盲從既定的規則,那就不會發生任何改變。

作者甚至認為,無知也可以成為成功的因素,因為瞭解的東西少,反而不會被既有的一些規則、經驗所束縛。所以和那些在某一特定行業和領域積累了豐富經驗的人相比,很多半路出家的人更容易取得成功。

所以盲從規則,完全按照規矩辦事,對你來說並不一定是有利的,甚至會成為你的束縛,讓你看不到更多的可能性,錯失突破階層的機會。那到底該如何打破這種規則的束縛呢?

打破規則並非單純地與規則對抗,而是在整合現有條件的情況下,找到更好的方式去解決問題。這樣才能精益求精,另闢蹊徑。這就要求你有足夠的信心和勇氣,去探索新的可能性,並且敢於質疑一切不合理之處。

總之,做人不能永遠板是板、眼是眼,過於循規蹈矩,要具備足夠的靈活性和發展性。遵守規則固然很重要,但是不應該成為規則的奴隸,更不能讓舊有的規則束縛手腳。

另外,我們還要學會以長遠的、發展性的眼光來看待一切。過去的規則放在今天的背景之下,有可能已經變成阻礙發展的絆腳石。這時候,如果你再堅守下去,就是迂腐,就會被淘汰。

(延伸閱讀│誰能居要職領高薪?調查顯示:好個性是標配,更要有「壞小孩」特質)

第三層:扒掉欲望的驅動

一個人要想取得成就,最大的障礙其實是自己。只有真正成為自己的主人,看清事情背後的邏輯,才能從底層突圍。

人是有生理驅動和意識驅動之分的。生理驅動,簡單說就是完全按照自己的欲望行事,比如餓了就吃,睏了就睡,不想走出舒適區,懶惰、拖拉、趨易避難,等等。

所謂意識驅動,簡單說就是個體能做出一些反人性的行為,成為自己行為的主導者,在行動決策的時候理性腦能發揮更大的作用,不會純粹被短期的利益誘惑,而是能夠從更遠、更高的維度上看待事情,能克制自己,做更有價值的事。

舉個例子,你現在能靜下心看一本書嗎?你能堅持每天鍛鍊半小時嗎?你能在情緒激動的時候控制住自己的脾氣嗎?如果可以,那就說明你更多是受意識驅動的。

王陽明也曾說過:「能克己,方能成己。」不為外物所惑,懂得延遲滿足感,你的人生就贏了一半。

(延伸閱讀│短期辛苦,長期卻輕鬆:成功人士看穿選擇的「痛苦悖論」)