編按:比全球速度更快,台灣預估在2025年底進入超高齡社會!屆時,每五人就有一個是65歲以上的「長者」。這些長者或許會多從職場退下,但不表示將對社會毫無貢獻,在公共場所擔任志願服務者,他們將在職場外的領域繼續發光發熱。

退休與老年定義已經改變

隨著全球相關已開發國家在經濟、科學(尤其是醫學)面的進展,加上少子化,帶動全球將於2030前步入超高齡社會,而「退休」與「老年」的定義,亦隨此洪潮在改變中。退休,就辭典上的原意為「結束職業勞動」,主要是因為年齡或其他因素,社會人群的普遍化退休,實為工業化時代才有的產物。

惟隨著時代在資訊科學、生活價值觀,以及人類得跨界參與斜槓志趣的工作愈來愈多元,退休早已是為提供「退休金」保障的法令名詞,就社經與人群活動、勞動暨參與社會扶持、社會人際關係,持續開創社會福祉,且以「利他」為出發點的價值觀而言,「人」既然是社會的動物,也是受大地供養而存在的受益者,吾人與大地的共生共榮暨相互扶持、滋養,不斷成長,回饋大地。就此論述思考,退休似乎只是個名詞,而非絕對的職業勞動結束與停止。

如何用更貼切的名詞定義退休

人類的知識、成熟心志的完整純化、昇華,有時是愈年長,愈粹煉出其對生命的覺悟與如精華液般蒸餾出來。當然,除了因個人出現身體現象影響,也會有遲緩化、鈍化外,如果自年青時,即領悟人類應盡之天職,除了基本的「小我利己」生存外,「大我利他」的心志與行動已愈來愈蔚為風潮。畢竟這樣的心志思惟,是正能量的,會感染周邊的,會帶動生命的另一種光芒、熱度與自我成就感。

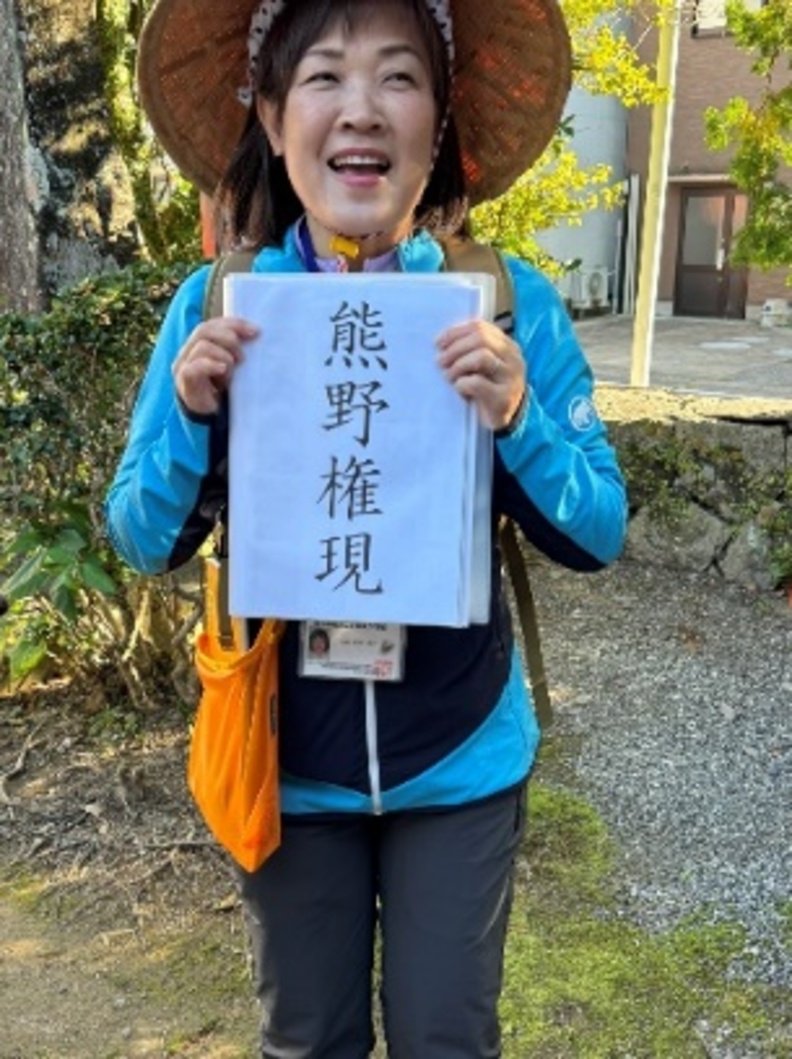

多次參與各國旅行,無論是海上遊輪、路上河輪、鐵道上遊輪式列車之旅,還有各樣的客製式化行程,多元的山林海潮……等的體驗與學習,幾乎可見到精神有活力的「服務員」「導覽解說員」「嚮導」。我們都會好奇地猜其年齡。結果多數都錯了,這些跟著旅客登山、健行、解說服務人員,不分男女,幾乎都在50歲以上,更有80歲以上,因為在他(她)們身上散發出與傳統對年齡價值觀違和的印象。

他(她)們仍有熱忱、有活力,且行動力強,除了解說有訓練,其外表具形象與應配備的道具、儀容裝扮外。再私下問,許多均是已退休的,包括小學老師、中學校長、大學教授、銀行經理、上班族,也有多元興趣的創作者。對他(她)們而言,這還不是兼差賺點小錢,是另類有尊嚴有使命感,且有樂趣的「第二春」(Second or Multi Stage Career)。

俗稱「阿公」的解說嚮導,用心細心的解說在地鄉土植物,葉脈分枝、什麼樹木可作備常碳、什麼花在過年前可開始照顧其準時開花……,這幾乎是另一個在地性之移動生態人文博物館。也有些嚮導會唱民歌、會吹傳統笛子、夜訪靈場,不僅不會心生害怕,更隨之對樹靈、對神靈、對先人致敬誦禱……,這些充滿歷史傳承儀式,也是另類生命學習。

服務的利他美德與價值

如果大家有經常出外旅行,或是參觀相關公共性博物館、美術館、各類風景區、遊憩區、國家公園、森林遊樂區……,或甚而只是居家附近的政府部門便民服務單位時,當會發現有諸多志願服務人員很友善貼切地主動站出來協助諮詢,甚而包括年長者常進出的醫療單位,這些志願服務者多半具有一些共通特質──貼切、親切、友善,永懷笑容與關懷眼神,對自己的角色有自尊與榮耀感。不分貧富貴賤階層,永保均一平等的待人接物態度。

曾經透過閒聊與觀察,亦發現這些志願服務者多半臥虎藏龍,甚而有高端身家與學經歷,但一到此公共服務場域時,其所表現的格局、態度與人格風範,其實更有甚於在當今法制規範下的職場工作人員,而這該如何解釋?

此的確需經有心人以寬宏度量來詮譯其起心動念的發展緣由,以及透過參與融入現地實作實踐,來詮譯體驗歷程與身心靈的回饋感知,並透過接地氣的解說及與環境空間互動,來傳遞現地實踐的精神,而此,正為工作與勞力的價值差異,也是對工作自主性奉獻精神的另一昇華。

天地有情,志願服務無價

各國的社褔單位決策者,為鼓勵在政府有限的人力物力資源外,鼓勵人民在業餘空閒之餘,能參與各種不同的志願公共性服務工作,策略性研訂所謂「互惠計點」的價值卡。換言之,個人志願奉獻的時數,得以記存於人力時間護照上,未來亦得以獲得相對等的服務回饋。這是一種策略性的鼓勵,包括諸多長照、日照社服、遠距關懷、定期為偏鄉長者送藥送餐等具體關懷實踐。

這些基層的社會安定溫馨互助互惠機制平台與網絡,的確是一個國家民心安定的基盤,而其蘊涵了一種宗教性的服務信念與使命感。

曾有一位經營高端珠寶貿易的董事長,他退休後投入種樹行動,主要以本土牛樟為主,一方面推廣鄉土植物,一方面親力投入牛樟葉的粹煉,裝成茶葉分送需要的人,且組成生態復育文化協會,帶領志願者到全省植林育苗,並協助對樹木進行定期的維管修剪,包括中山樓前之櫻花,經該協會志工的努力,每年春天更成為市民賞櫻的熱門景點。

他們對天地的虔敬關懷情感,投射到具體、超越口頭的關心表達,更進一步義無反顧結合具專業知識技術的志願者,共同投入保護、修復、復育大地生息的神聖工作。對我們而言實為「神聖」,因為其付出不只是「小利小我」,而已是無價的「大利大我」,沒有宗教信仰的規範約制,卻超越了宗教信仰的自主實踐。

如果台灣「媽祖遶境」的眾信也能昇華其信仰,每人為大地為需要的人奉獻棉薄之力,相信聚沙成塔,其愛心人力資本將會是不斷增息的關鍵「社會財富」。

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(本文作者為中華民國景觀學會榮譽理事長、中華民國建築學會會士)