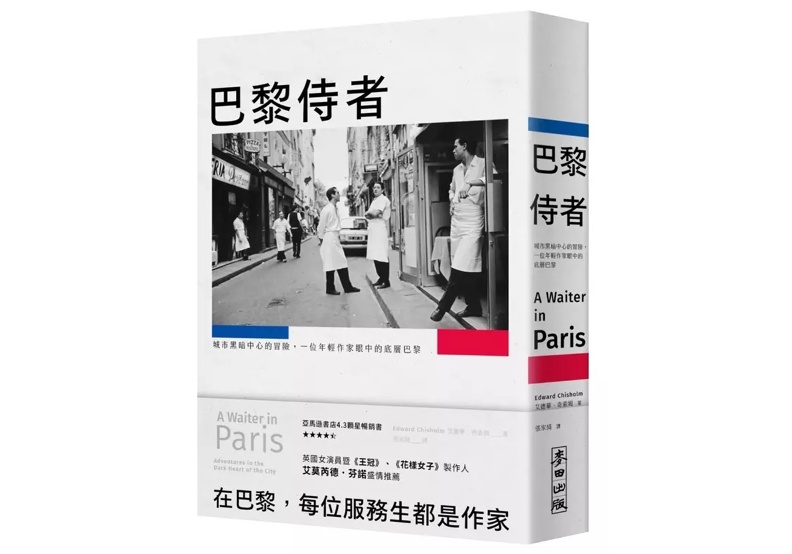

巴黎奧運即將開幕,艾德華講述了自己在巴黎餐酒館擔任服務生的體驗,帶領我們深入世界上最具標誌性的城市,直入其輝煌的腹地。當時他生活在一個下班後只能筋疲力盡地泡在酒吧的世界;靠著咖啡、麵包、香菸勉強度日;在虐待狂經理手下工作,只為賺取微薄工資,甚至得與同事爭奪小費。(本文節錄自《巴黎侍者》一書,作者:艾德華.奇索姆(Edward Chisholm),麥田出版,以下為摘文。)

金融海嘯過境後3年,當時我大學畢業兩年,這段休耕期間,我在倫敦接過一堆打雜工作,包括客服中心、勞動活、發送傳單,還有(畢生職涯亮點)推銷三級片給東歐電視頻道。

同時我當然還申請了其他「更有尊嚴」的工作,無奈這些工作似乎消失無蹤,再不然就是早就不存在。

從表面看,問題再簡單不過:在一個揮別金融海嘯的世界,我們這種擁有人文學位的大學畢業生究竟該何去何從?

這問題始終沒有正解,我在倫敦孑然一身,存款和選項消耗殆盡,於是決定接受好心法國女孩愛麗絲的邀約一起去巴黎。

當時她正準備從倫敦搬回巴黎,找到落腳處前我可以暫住她家。這個解決方案堪稱完美,不但實現我的冒險心願,人生也總算不再停滯不前。

我扛著一袋衣物和兩本書抵達,其中一本當然是讓我多年前愛上閱讀寫作、對巴黎心生嚮往的讀物:喬治.歐威爾較鮮為人知的作品《巴黎倫敦落魄記》,書中描寫他前後在巴黎和倫敦謀生一貧如洗的日子。

歐威爾讓我們清楚看見光鮮亮麗後方的當代巴黎,這個世界與費茲傑羅的豪奢宴會、還有海明威、畢卡索、馬蒂斯為座上賓的葛楚史坦文學沙龍是天壤之別。

(延伸閱讀│法國女人教我的事:毫不費力地轉身,優雅地變老)

我作夢也沒想過自己會找餐廳的工作

我天真以為能在巴黎找到一份「正當職業」,殊不知這裡和倫敦沒兩樣,終究是一場空。眼見存款即將見底,我只能和許多人一樣去端盤子。

這是一種深入體驗巴黎、遠離同鄉、自學法語的方法,如今回想,也可以說是一種自我證明的方式,我能掌控人生,當自己故事裡的主角,而不是金融危機中的被動受災戶。

當時我並不知道,其實這是一場華麗冒險的序幕:潛入巴黎餐廳的世界,這個世界和1929年大蕭條下的《巴黎倫敦落魄記》大同小異。

這場經歷讓我和法國與歐洲展開一生一世的糾葛,我學會了勤奮工作與謙遜的價值,知道有志竟成。外面的世界可能無限,你只需要鼓起自信,奮不顧身投入就對了。

巴黎的服務生就像法國三色旗或艾菲爾鐵塔一樣無所不在:他們在露天用餐區忙進忙出、躲在餐廳後門抽菸、深夜收工後一臉疲態肘撐在吧檯。

服務生俯拾即是,或許正因如此,我們往往視而不見,不過這正中他們下懷。我們只在餐點出問題才喊他們,或用餐結束才突然想到他們,隨手掏出幾枚銅板丟在桌面。

但你是否好奇服務生的生活?終其一生端盤子會是什麼樣子?事實上,服務生是一個殘酷的行業,職業生涯以週計算,上頭往往是虐待狂經理,薪資微薄到服務生之間爭搶小費。

端盤子是一種體力活,遭人羞辱是家常便飯,弱肉強食到難以置信。這個世界隱藏在你看不到的角落,由古老規則和卑微階級主宰,都是你這輩子想像不到的三教九流:小偷、自戀狂、退伍軍人、巴望成名的演員、非法移民、毒販……

我們每天自由穿梭巴黎廚房,所以等到自己終於可以外出用餐時,總認真思考這少得可憐的薪水要花在哪裡。

我追尋寫作之路時當了4年的服務生和吧檯,然而,沒有哪份工作比第一份難忘,《巴黎侍者》講的就是這一段故事。

我要講的不是我個人的故事,畢竟我只是人間的過客,或是套一句克里斯多福.伊舍伍描述柏林人生的話:「我只是一台打開快門、被動等待畫面的相機」。

其實這篇故事的主角不是餐廳,而是現代巴黎的寫照,也可以說是整體法國的縮影。

將一間巴黎餐酒館縱切成兩半,你就能得到一幅捕捉現代法國社會的精準剖面圖,從這個差異微妙、多語多種族小社會的畫面裡,你會看見最上層是富人,窮人墊底,中間的則是你和其他人。

沒錯,巴黎無法代表全法國,但你卻絕對能在巴黎找到全法國。

如果你不相信,下次踩著巴黎餐酒館的石階下樓找廁所時,不妨偷窺一眼廚房,再告訴我你看到幾張斯里蘭卡或黑人面孔,他們在那裡的原因其實和我這個白人服務生在樓上做外場服務並無不同。

這段經驗充滿酸甜苦辣,我遇見美好的人和工作夥伴,總覺得不寫下來太可惜,所以我自告奮勇,賦予無形勞動人口聲音,訴說他們的故事。

雖然故事背景是巴黎,使用的是法語,但這些故事稀鬆平常,在現代的倫敦、巴黎、紐約、柏林、馬德里、羅馬等地真實上演,只是我們往往選擇視而不見,只注意到自己想看的:美食、店內裝潢,只停留在表面。

若說這本書有什麼警世忠告,我希望你得出以下心得:下次要是吃到性價比爆表的美食,思考一下真正付出代價的人,可以的話別忘了多留幾枚銅板給他們。

(延伸閱讀│「到底是誰說巴黎人很不親切的?」旅行時,行李箱裡有一樣東西絕對不要帶)