諾貝爾物理獎在台灣時間10月3日傍晚公布,由3位學者獲得殊榮,以表彰他們在「阿秒光脈衝」的貢獻。這項研究是什麼?會對半導體促成什麼突破?這3位得主有何特別之處?《遠見》帶您解析。

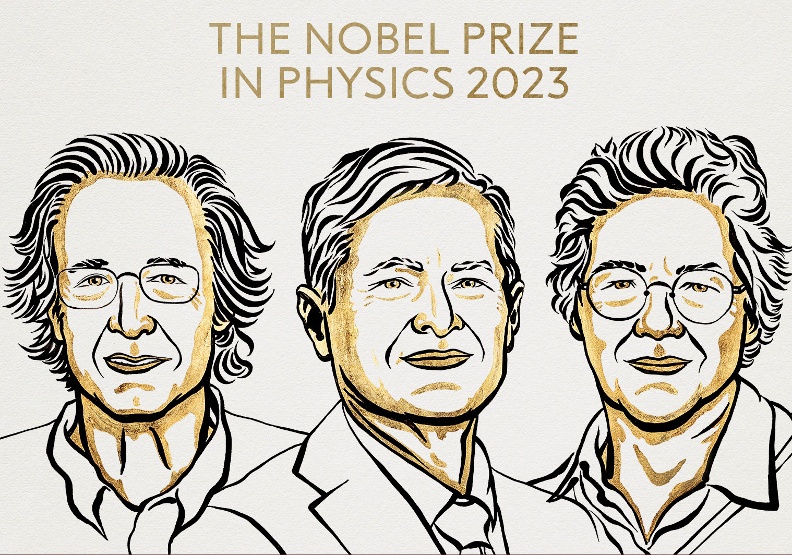

2023年諾貝爾物理獎由3位學者共享,分別是呂利耶(Anne L'Huillier)、克勞斯(Ferenc Krausz)及亞谷斯蒂尼(Pierre Agostini)。

「我們現在可以打開電子世界的大門,『阿秒物理學』使我們有機會了解電子主宰的機制,下一步將是善用它們,」諾貝爾物理學委員會主席奧爾森(Eva Olsson)說。

根據諾貝爾獎官網指出,3位學者的實驗,為人類探索原子和分子內的電子世界提供新工具,他們展現一種產生極短光脈衝的方法,可用於測量電子移動或改變能量的快速過程。

台灣科技媒體中心邀請專家解析這次的物理獎,專家認為,阿秒光脈衝有助於材料科學的發展,預期會讓半導體元件性能更進步。

陽明交大生醫光電研究所助理教授賈世璿說明阿秒光脈衝的用途,以相機的快門為例,若要捕捉瞬間移動的現象,需要很快的快門,科學家一直想要研究相機快門的極限,來看到更細微的物理現象。

賈世璿指出,若想看到比化學反應更快的電子運動的行為,需要更快的光脈衝作為快門,運用阿秒光脈衝的研究,可以讓我們產生更快的快門,藉由比較兩個快門拍的東西,知道電子在物質中的動態行為。

中央研究院物理研究所助理研究員溫昱傑提到,這些研究有助於研發半導體這類涉及電子在材料之間轉移或散射等現象,會影響我們去研究、發展新的材料。

第5位物理獎女性得主!呂利耶:簡直難以置信

來自瑞典隆德大學的呂利耶,是第5位獲諾貝爾物理獎的女性,她在瑞典皇家科學院的記者會上表示,這太不可思議了,獲得這個獎項的女性並不多,所以這個成就非常特別。

呂利耶回憶,因為當時正在教課,諾貝爾獎委員會當時打了3通電話,她才接起來,還開玩笑說,課堂最後半小時簡直「坐立難安」。

另一位得主克勞斯在接到委員會的電話時,正在家裡準備物理講座。「我不確定這是現實還是在做夢,」克勞斯表示:「第一時間我想到的,是共同完成研究的朋友和同事,是我們一起完成這項成就。」

第三位得主亞谷斯蒂尼在得獎當下人在巴黎,而且還是透過他的女兒才知道自己獲獎,「我一開始以為他們搞錯了,後來發現並不是,」亞谷斯蒂尼補充,他當下的反應,是避開外界的名聲。

「為什麼委員會現在才針對這項研究頒獎,仍是個謎,」20多年前就開始研究阿秒光脈衝的亞谷斯蒂尼說:「不過遲到總比沒有好。」

諾貝爾物理獎之最

1.誰拿下最多次諾貝爾物理獎?

獲得這個殊榮的,是美國物理學家巴丁(John Bardeen),他在1956和1972年,分別因「發現電晶體效應」和「創立BCS理論,成功解釋超導體內的電子行為」而獲獎。

2.最知名的物理獎得主是誰?

有「現代物理學之父」美名、被外界稱為「天才」的愛因斯坦(Albert Einstein),在1921年獲諾貝爾物理獎,他憑一己之力,修改過去幾百年來從未出錯的牛頓力學,還創立現代物理學的兩大支柱:「相對論」和「量子力學」。

3.誰是最年輕的得主?

拿下1915年物理獎的羅倫茲.布拉格(Lawrence Bragg),當時他年僅25歲,與父親亨利.布拉格(Henry Bragg)一同獲獎,他們歸納出布拉格定律,使科學家能得知各種晶體的原子結構。

4.誰是最年長的得主?

拿下2018年物理獎的艾許金(Arthur Ashkin),當時已高齡96歲,他發明能捕獲原子、病毒與其他細胞的光學鑷子,如今,光學鑷子已是探究生命機制的重要工具。

諾貝爾獎是什麼?

諾貝爾獎是19世紀商人和化學家阿爾弗雷德.諾貝爾(Alfred Nobel)創建,他因為發明炸藥,很快成為富翁,這也讓諾貝爾開始思考,如何利用這些龐大的財富,來幫助更多人。

後來,他決定利用這些錢,來資助那些「為人類帶來巨大利益」的貢獻者,第一屆諾貝爾奬在1901年頒發,1968年瑞典央行設立「經濟獎」。

每年會頒發6個諾貝爾奬項,表彰個人或組織在特定領域的傑出貢獻。這些獎項分別是:生醫獎、物理獎、化學獎、經濟獎、文學獎和和平獎,其中和平獎牽涉國際局勢,引發高度關注。

台灣時間10月2日下午5點45分,已率先頒發諾貝爾生醫獎,得主由研發mRNA疫苗兩位科學家共同獲獎,一位是有「mRNA之母」之稱的匈牙利科學家卡理科(Katalin Karikó),另一位是美國免疫專家魏斯曼(Drew Weissman)。

得主會拿到什麼?

得主會獲得諾貝爾獎證書、18克拉的獎牌,以及一份諾貝爾獎金的說明文件,根據諾貝爾基金會指出,得主將獲得98.9萬美金(約新台幣3198萬元)。

被人詬病「缺乏多元性」

從歷史上來看,過去的諾貝爾獎得主多半都是白人,儘管這個情況開始獲得改善,但仍被外界認為缺乏多元性,特別是在科學領域的獎項上。

統計下來,有61名女性獲得諾貝爾奬,其中26名獲得科學類的獎項,4名獲得物理獎,只有2名獲得經濟獎。

在諾貝爾奬設立初期,獲獎者缺乏多樣性,可用科學家普遍缺乏多樣性來解釋,但時至今日,批評者認為,評審需要多花心思,來發掘更多歐美以外地區,或是女性的科學家。

諾貝爾獎委員會表示,他們的評審標準是基於「科學價值」,而非性別、國籍或種族,不過他們也有聽進外界的批評,五年前,瑞典皇家科學院的院長指出,他們已經確保提名機構不會忽視女性、或是其他種族國籍的科學家們。